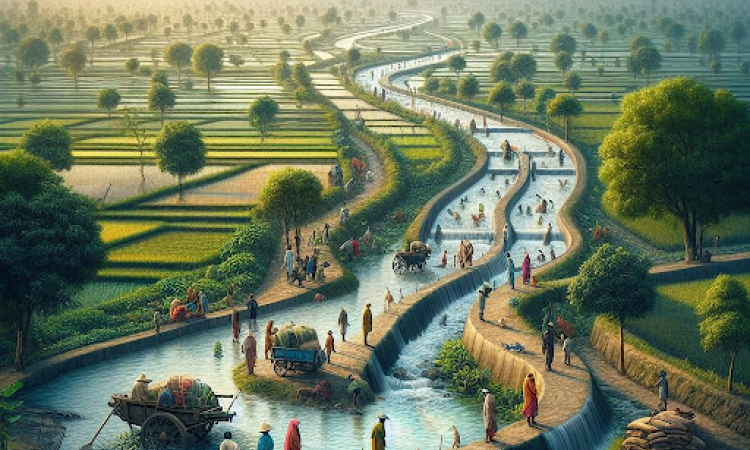

आहर-पईन खोदते समय निकली मिट्टी से अलंग बनाया जाता है जो अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति का सामना करने में सहायक होता था। भू-क्षेत्र के केंद्र में गाँव और गाँव के चारों तरफ समतल खेत मगध के ग्रामीण बसाहट की विशेषता है। खेतों के बड़े आयताकार समुच्चय (50 से 100/200 एकड़ रकबे) को खंधा कहा जाता है। हर खंधे का विशेष नाम होता है जैसे मोमिन्दपुर, बकुंरवा, धोविया घाट, सरहद, चकल्दः, बडका आहर, गौरैया खंधा आदि। अकसर खंधे की चीहडी पर चौड़ी मजबूत अलंग, अलंग से सटे आहर (खाई) जिसमें नदी का पानी जमा/बहता रहता है, होते हैं। अलंग में पुल की व्यवस्था होती है जिससे कि आवश्यकतानुसार खंधे में पानी लिया जा सके। खंधे के अंदर आहर का पानी पईनों में बँट जाता है। पईन से निकलने बाला छोटा नाला भोकला कहलाता है

तथा सबसे छोटा नाला करहा कहलाता है जो खेत तक पानी पहुँचाता है। जैसे ही सिंचाई पूरी होती है खेत में आने वाले करहे को बंद कर दिया जाता है। और इस तरह नदी का पानी बिना ऊर्जा जरूरत के खंधे के हर एक खेत में पहुँच जाता है। खंधे की सिंचाई पूरी होने पर पुल का मुँह बंद कर दिया जाता है। इस छालन सिंचाई व्यवस्था में नदी का पानी प्राकृतिक ढलान के कारण पईन, भोकला और करहों से होता हुआ खेतों तक पहुँचता है। लाठा, कुण्डी, करिंग अथवा डीजल पम्पसेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। खंधे के निचले हिस्से को जोल कहा जाता है जो कि इस व्यवस्था का अहम् हिस्सा रहा है। जोल एक तरह से खंधे की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया छिछला जलाशय है। अलंग से सटा चौड़ा आहर और उससे सटे निचले खेत को जोल का हिस्सा माना जाता है। जोल को खंधे का पानी का खजाना भी कहते हैं। और इसमें धान की लम्बी और गहरे पानी को सहने वाली प्रजातियाँ उगायी जाती हैं। सदियों से मगध क्षेत्र में आहर-पईन प्रणाली प्रचलित होने के मुख्य कारक निम्न अनुसार हैं:-

आहर-पईन की सफलता के मुख्य कारण

1. खंडित भूमि जोतः

आहर-पईन सिंचित क्षेत्र में एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। किसानों की छोटी, खडित और बिखरी हुई भूमि जोत फायदेमंद और नुकसानदायक दोनों स्थानों (पईन के मुहाने पर, मध्य में और अंत में) पर स्थित हैं। इसलिए दोनों स्थानों पर सिंचाई का संपूर्ण लाभ उठाने के लिए उन्हें सभी प्रकार की सामुदायिक गतिविधियों में सहभागी होना पड़ता है।

2. फसल में एकरूपताः

आहर-पईन से सिंचित क्षेत्र में सभी किसान एक ही फसल (धान) एक ही समय बोते हैं तथा उन्हें सभी कृषि कार्य नियत अवधि में पूर्ण करना बाध्य होता है ताकि आहर-पईन के पानी से सिंचाई कर सकें।

3. न्यायसंगत जल का वितरण/आवंटनः

संस्थागत तंत्र के रूप में आहर-पईन एक ही स्रोत से किसानों में पानी के न्यायसंगत वितरण बँटवारे की पद्धति है। यह घूर्णी प्रणाली जल आवंटन में समानता के अधिकार की सुरक्षा कर सकती है जो कि इसके कार्यान्वयन में ही अन्तर्तिहित है। 'वाराबंदी' एक उर्दू शब्द है जो बाहर (मोड़) और बंदी (निश्चित) को जोड़ता है अतः 'वाराबंदी' का अर्थ है 'एक निश्चित समय के अनुसार पानी की आपूर्ति का घूर्णन' प्रत्येक गाँव को निश्चित दिनों और घंटों के मोड़ से जल आपूर्ति की जाती है। ये मोड़ आपसी समझौते या प्राचीन रीति-रिवाज द्वारा तय किए जाते थे। हालांकि अक्सर विवाद होते रहते हैं, जब एक गाँव जितना आवंटित या आवश्यक है उससे कई ज्यादा पानी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है या फिर बारिश की कमी के चलते फसल बचाने के लिए निचले इलाके के गाँव समय से पहले पानी लेने की कोशिश करते हैं। विवाद तब भी आम होते हैं जब पानी चुराने या मोड़ने के लिए पईनों पर अनधिकृत बाँध खड़े किए जाते हैं जिससे निचले इलाकों में जल आपूर्ति नहीं हो पाती है। हालांकि ऐसे विवाद आपसी सलाह मशवरे से सुलझाए जाते हैं। मुख्य पईनों के जल आवंटन हेतु टिकारी राज के पूर्व शासकों द्वारा तैयार किए प्रसिद्ध रजिस्टर-लाल वही की प्रविष्टियाँ अभी भी इसमें निर्दिष्ट गाँवों के सिंचाई अधिकारों के प्रमाण के रूप में स्वीकार की जाती हैं।

4. सिंचाई का सस्ता स्रोतः

केवल व्यापक जनसहभाग की प्राथमिकता के साथ आहर-पईन सिंचाई का सबसे सस्ता और आसान स्रोत हुआ करता था। सभी बड़े मरम्मत कार्य सरकारी खर्च से किए जाते थे तथा किसानों को पानी का कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। अतः आपात स्थितियों में एवं नियमित मरम्मत कार्य सामूहिक रूप से करने में किसानों को कोई आपत्ति नहीं होती थी।

5. दायित्वों के निर्वाह में जनभागीदारीः

प्राकृतिक विषमताओं के विरुद्ध मनुष्य के असाधारण समेकित प्रयास से आहर-पईनों का निर्माण हुआ था। हालांकि दक्षिण बिहार में भी शेष भारत की तरह ही जाति पदानुक्रम है जो सभी जाति एवं वर्गों के लोगों को लाभकारी कार्य के लिए एक साथ आने से कभी अवरुद्ध नहीं करता है। निर्माण, संचालन एवं रखरखाव के लिए सामूहिक श्रमदान का रिवाज जो दक्षिण भारत में 'कुडीमारामठ' और बिहार में 'गोआम' कहलाता हैं। आहर-पईन सिंचाई प्रणाली की एक अनूठी विशेषता यह भी है कि इसमें कुछ पद थे जो जाति विशेष से जुड़े होते थे। प्रणाली और जल वितरण की देखभाल तीन पदाधिकारियों-मुखिया, पर्यवेक्षक (बाराहिल) और चौकीदार (गोडेत) द्वारा की जाती थी। आहर-पईन

से लाभान्वित होने वाले किसी भी जाति, वर्ग एवं गाँव के किसान सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति में सामूहिक श्रमदान के लिए हमेशा तत्पर रहते थे।

6. सामूहिक मरम्मत एवं रखरखावः

रखरखाव कार्य में आहर-पईन की नियमित सफाई और गाद की आवधिक निकासी तथा प्रणाली के परिचालन के दौरान जलप्रवाह अविरत बनाए रखना शामिल हैं। परिचालन के तहत अस्थायी बाँध को बनाकर पईन को अवरोधित करना, पानी को मोड़ना, निकास का संचालन और कभी-कभी मानवीय जल उत्तोलक के सहारे निकटतम ऊपरी क्षेत्र की सिंचाई करना भी शामिल है। आहर की छोटी शाखाओं तथा तटबंधों की मरम्मत मानसून के पूर्व में ही की जाती थी। गोआम-सामुदायिक श्रम की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत गाँव का हर एक व्यक्ति जरूरत पड़ने पर प्राकृतिक आपदा (वाढ़) या अन्य कृत्रिम कारणों से अलंग/तटबंध की सुरक्षा हेतु रात दिन निगरानी करता था। जमींदार या उसके स्थानीय कार्यवाहक या नौकर के आदेश पर उपभोक्ता किसानों को मरम्मत कार्य करने के लिए प्रति जोत एक आदमी से श्रमदान करवाना पड़ता था। अतः गोआम आपात परिस्थिति में आपसी सहयोग और समन्वय का एक अद्भुत उदाहरण है।

प्रणाली के पतन के कारण

पानी की कमी हमारे जीवन से जुड़ी समस्या है और उससे बड़ी समस्या है हमारा पानी से संबन्धित अपने पारम्परिक ज्ञान को भूल जाना। आहर-पईन प्रणाली का अस्तित्व एक मजबूत संस्थागत तंत्र और उचित प्रवन्धन के साथ ही संभव है। इस प्रणाली की मरम्मत के लिए नियमित निधि की आवश्यकता होती है। विभिन्न आधुनिक सतही और भू-जल सिंचाई स्रोतों के विकास, विशेष रूप से नहर और नलकूपों से पानी की आसान उपलब्धता एवं निजी नलकूपों के लिए सरकारी अनुदान के परिणामस्वरूप आहर-पईन की उपयोगिता एवं प्रणाली के सामुदायिक रखरखाव के दायित्व के प्रति लोगों की रुचि कम हो रही है और पारम्परिक तरीकों से सिंचित क्षेत्र में गिरावट आई है। पारम्परिक आहर-पईन प्रणाली और नई नहर सिंचाई प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए ठोस प्रवास नहीं किए गए हैं। जनसमुदाय को श्रमदान हेतु प्रवृत करने के लिए कोई अधिकृत व्यवस्था नहीं है। गाँवों के सामाजिक व राजनीतिक स्तरीकरण/ विभाजन ने लोगों के सामूहिक सहभाग के दायित्व को प्रभावित किया है। अनधिकृत निर्माण द्वारा अधिकांश पईन सड़कों में परिवर्तित हो चुके हैं। कई जगहों पर अतिक्रमण भी आहर-पईन के पुनरुद्धार में सबसे बड़ी बाधा है। हर साल नदी के तटीय क्षेत्रों में बनाए गए रेत के अस्थाई बाँध ढहने से और कटाव के कारण पईन का मुह चौड़ा हो जाता है। कई आहर-पईन में जंगली पेड़ पौधे उग आए हैं जिससे पानी अतिम छोर तक नहीं पहुँचता है। पानी का बहाव बाधित होने की वजह से बाँध टूट जाते हैं और अगल-बगल के इलाके में पानी फैलने लगता है। नियमित सफाई नहीं होने से आहर-पईन अनुपयोगी सावित होने लगे हैं। गाद ने आहर की भंडारण क्षमता को कम किया है। अधिकांश गादित आहरों की उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। वनों की कटाई ने गाद की दर को बढ़ा दिया है जो आहर के पतन के प्रत्यक्ष कारणों में से एक है।

प्रणाली के पतन के दुष्परिणाम

आहर की उपजाऊ जमीन पर किसान व्यावसायिक फसलें ले रहे हैं जिससे मुख्य क्षेत्रीय फसल (धान) का औसत उत्पादन घटा है और गैर-खेती वाली भूमि में वृद्धि हो रही है। पानी की कमी के कारण रबी फसलों की खेती नहीं की जाती है तथा भूमि वंजर रखी जाती है। पुनर्भरण न होने के कारण भू-जलस्तर में गिरावट हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण शहरों के तरफ पलायन हो रहा है तथा खाद्य असुरक्षा के कारण लोग गरीबी चक्र में फस गए हैं। अतः पारम्परिक प्रणालियों के पुनरुद्धार से ग्रामीण इलाकों में उपलब्ध जल संसाधनो का इष्टतम उपयोग संभव हैं।

पारम्परिक जल प्रबन्धन प्रणाली अपनाने की जरूरत

1. बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी

बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के परिचालन में लगने वाली देरी के कारण सिंचाई क्षेत्र के विकास की दर धीमी है। अतः तकनीकी, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त खर्चीली परियोजनाओं के बजाय तकनीकी कौशल के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में दूर-दूर तक फैली पारम्परिक प्रणालियों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर साबित होगा।

2. आसान रखरखाव, लागत और गुणवत्ता

आहर-पईन के रखरखाव की लागत नहर की तुलना में काफी कम होती है तथा मरम्मत की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है क्योंकि जो लोग मरम्मत कार्य में सम्मिलित हैं वे स्वयं ही लाभार्थी भी हैं। मरम्मत कार्य में उपयोग की जाने वाली सामग्री स्थानीय होती है जो सस्ती एवं आसानी से उपलब्ध होती हैं। धान के भूसे के साथ गीली मिट्टी को मिलाकर बनने वाला 'मोजर' आहर के तटबंध की मरम्मत एवं ऊँचाई बढ़ाने हेतु काफी प्रभावी है।

3. स्थिरता

सदियों से मौजूद स्वदेशी प्रणालियों की स्थिरता का मुख्य कारण यह है कि इनसे होने वाले लाभ दो गुना हैं। सबसे पहले वह प्रणाली पानी का सिंचाई के लिए सदुपयोग करती है जो अन्यथा वह जाता था। दूसरा इस प्रणाली ने दक्षिण बिहार के ग्रामीण मैदानी इलाकों को तबाह करने वाली बाढ़ से बचाया है। भंडारण की प्रचुरता बाढ़ के पानी को पईन में फैलने की जगह देती है जिससे बाढ़ के पानी की तीव्रता और गति कम हो जाती है। यदि इस पारम्परिक प्रणाली को नवीनतम नहर सिंचाई परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जाए तो परिणामस्वरूप एकीकृत प्रणाली की स्थिरता कई गुना बढ़ जाएगी तथा लागत में भी कमी आएगी।

भविष्य की रणनीति

इस पारम्परिक सिंचाई प्रणाली का पुनरुद्धार किसानों की आजीविका सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इस प्रणाली का सामुदायिक योगदान के माध्यम से पुनरुद्धार सुनिश्चित करना दक्षिण विहार में वाटरशेड परियोजनाओं का एक प्रमुख ध्येय हो सकता है। परंतु जन सहभाग अधिक व्यवहार्य तय माना जाएगा जब (i) जनसमूह छोटा होगा (ii) जनसमूह एक ही मूल का होना चाहिए (iii) लंबे समय से जनसमूह के सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हों या समूह अस्तित्व में रहा हो (iv) समूह के सदस्यों के बीच सामाजिक और व्यवहारिक निकटता हो (v) उप-समूहों के विभिन्न सदस्यों के लक्ष्य भिन्न (पूरक तरीके से) हों (vi) जनसमूह की निष्क्रियता के कारण होने वाले नुकसान के लिए सदस्यों की संवेदनशीलता जितनी अधिक होगी और (vi) सदस्यों के बीच शक्ति तथा धन का वितरण जितना अधिक असमान होगा। जिस तेजी से पारम्परिक प्रणालियों का पतन हो रहा है यह अत्यावश्यक है कि जल्द से जल्द ठोस उपाय किए जाएं ताकि उन्हें केवल अकादमिक और ऐतिहासिक तौर पर याद न करना पड़े तथा हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ की जा सके।

पुनरुद्धार के प्रयास 1950 के दशक में, विशेष रूप से पहली और दूसरी पंचवार्षिक योजना के दौरान जल भंडारण और वितरण में इस मूल्यवान स्वदेशी प्रणाली के योगदान को देखते हुए योजनाकारों ने उनकी प्रस्तावित वर्षा सिंचित नदी योजना के साथ इस प्रणाली को एकीकृत किया और इस तरह अपवाह क्षमता में वृद्धि हुई जिससे मानसून पर निर्भर क्षेत्र को अधिक फायदा हुआ। प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र का लगभग दो-तिहाई क्षेत्र महत्वपूर्ण हथिया अवधि के दौरान एकीकृत आहर से सिंचित किया जा सकता था। हालांकि नई परियोजनाओं के साथ अहार-पईन के एकीकरण की परिकल्पना को बड़ी संख्या में अंजाम नहीं दिया जा सका जिसके फलस्वरूप सिंचाई व्यवस्था प्रतिकूल तरीके से प्रभावित हुई। हाल के वर्षों में बिहार के किसानों ने स्वयं के स्तर पर, गैर-सरकारी संगठनों की प्रेरणा से तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से आहर-पईन प्रणाली पुनर्जीवित करने की पहल की है परंतु ऐसे प्रयास व्यापक रूप से और अधिक संख्या में होने आवश्यक हैं। साथ ही पुनरुद्धार के पश्चात प्रणाली की नियमित मरम्मत और रखरखाव की अधिकृत व्यवस्था होना भी अतिआवश्यक हैं।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत ग्राम-कझई (रोहतास) तथा ग्राम-महसू, डुमरी पंचायत (औरंगाबाद) आहर-पईन जीर्णोद्धार जैसे कई पुनरुद्धार के प्रयास प्रशंसनीय हैं।

भौतिक विन्यास की समझ से सतही जल के आवश्यकतानुरूप और किफायती उपयोग के लिए सावधानीपूर्वक विकसित की गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई जल प्रबन्धन की जानकारी व्यापक है परंतु मगध की इस ऐतिहासिक सिंचाई विधा पर समुचित शोध अब तक नहीं हुआ है। तथा यह प्रणाली समुचित रखरखाव के अभाव में वजूद खो रही है। अतः स्थानीय लोगों की जल के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भरता बढ़ रही है जिनकी सिंचाई लागत अत्यधिक है। साथ ही अन्य स्रोतों से पानी के असमान वितरण के कारण सामाजिक व्यवस्था भी विरूपित होने लगी है। छोटे किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण उनकी फसलें बर्बाद होने लगी हैं। मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की अपनी सीमाएँ हैं और वे बाढ़ और सुखे जैसी स्थिति को आहर-पईन के भांति नियंत्रित नहीं कर सकती हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में पारम्परिक आहर-पईन प्रणाली की भांति पुनरुद्धार ही एकमात्र समाधान प्रतीत होता है। छोटे पैमाने पर वर्षा जल संचयन न केवल सूखे जैसी स्थितियों में भी पानी की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है बल्कि पानी इकट्ठा करने का सबसे कारगर तरीका भी है। अतीत की प्रशंसा किए बिना यह कहना उचित होगा कि यह पारम्परिक प्रणाली पानी के वितरण और निवेश के उपरान्त मिलने वाले लाभ के मामले में अधिक विश्वसनीय है और वर्तमान एवं भविष्य की दृष्टि से भी उपयुक्त है। कार्यात्मक रूप से यह प्रणाली महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने शुष्क महीनों के दौरान मानव आजीविका को आसान बनाए रखा है और परीक्षा की अवधि में भी कार्यक्षम्य/अडिग रही है। इस सिंचाई व्यवस्था के कई सामाजिक और तकनीकी पहलू हैं जिनकी समीक्षा और भविष्य की जरूरतों के अनुसार इसे पुनः स्थापित करने की जरूरत है। यह सर्व ज्ञात है कि देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि और ग्रामीण विकास अनिवार्य है और यह तभी संभव है जब ग्रामीण इलाके की पारम्परिक सिंचाई व्यवस्थाओं को नए आयाम दिये जाएं। वर्षा जल के भंडारण के साथ जल उत्पादकता बढ़ाने के लिए पुनर्जीवित आहरों में मछली पालन भी शुरू किया जा सकता है तथा आहर के बाँधों पर वृक्षारोपण किसानों की आय बढ़ाने का सफल मॉडल हो सकता है। आहर के जीर्णोद्धार/नवीनीकरण से खरीफ, रवी एवं जायद की खेती संभव है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ-साथ भू-जलस्तर में भी बढ़ोतरी होना निश्चित है।

सपंर्क करें: लेखकगण प्रविण रंगराव पाटील एवं विस्वजीत चक्रवर्ती ‘बाढ़ प्रबन्धन अध्ययन केंद्र’, राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, पटना में कार्यरत हैं।

भाग 1 यहां पढ़ें

दक्षिण बिहार की जीवनदायिनी 'पारम्परिक आहर-पईन जल प्रबन्धन प्रणाली' की समीक्षा (भाग 1)

/articles/dakshin-bihar-ki-jeevanadayinee-paramparik-aahar-pain-jal-prabandhan-pranaali-ki-0