मानसून के समय जब खूब सारा पानी बरसता था तब हर कहीं पानी-ही-पानी हो जाता था और जीवन में खुशी आ जाती थी। इसलिये यूरोप गए लोगों के विपरीत वे बरसात के मौसम को पसन्द करने लगे। भारतीय साहित्य के लिये यह मौसम मधुमास है– ऐसा समय जब माँ वसुंधरा पुनर्जीवन पाती है और सबको नया जीवन देती है। लड़कियाँ झूला डालती हैं और प्रेमगीत गाती हैं। बरसात खत्म होते ही जमीन रेगिस्तान जैसी शुष्क हो जाती है, जीवन में परेशानियाँ वापस आ जाती हैं और पानी पा लेना मुश्किल हो जाता है। सदियों से भारत के लोगों ने पानी के हर सम्भव स्रोत के- भूजल से लेकर बरसाती पानी, सोतों-नदियों से लेकर बाढ़ तक के पानी को संचित करके अपनी जरूरतों के अनुसार– उपयोग करने की विधियाँ विकसित की हैं। भारत को जलवायु के लिहाज से 15 भागों में बाँटा जा सकता है जिनमें लद्दाख की सर्द और सूखी मरुभूमि से लेकर राजस्थान की झुलसाने वाली मरुभूमि, हिमालय क्षेत्र के शून्य से नीचे वाले तापमान वाले इलाकों से लेकर नीलगिरी पहाड़ियों जैसे एकदम अलग-अलग जलवायु वाले क्षेत्र हैं।

पश्चिमी और मध्यवर्ती हिमालय में सोतों और झरनों के पानी को जरूरत की जगहों तक ले जाने वाले जलमार्ग बनाए जाते हैं जिन्हें कुहल या गुहल कहा जाता है। इनकी लम्बाई 15 किमी तक हो सकती है और इनसे प्रति सेकेंड 15 से 100 लीटर तक पानी पाया जा सकता है।

मेघालय में बाँस की नलियों द्वारा झरनों और सोतों के पानी को दूर-दूर तक ले जाने का चलन 200 वर्षों से अभी तक जारी है। इससे सैकड़ों मीटर दूर तक पानी ले जाया जाता है। यह काफी कुछ आधुनिक ड्रिप सिंचाई की तरह उपयोगी है।

नागालैंड के गाँवों में जाबो सिंचाई पद्धति प्रचलित है। इसमें वनरोपण, कृषि, पशुपालन के साथ ही भूक्षरण रोकने का काम एक साथ किया जाता है।

दक्षिण बिहार में आहर-पइन प्रणाली प्रचलित थी। आहर ढरकते पानी को घेरने वाले आयताकार बाँधयुक्त क्षेत्र थे, जबकि पइन पहाड़ी नदियों के पानी को खेतों तक पहुँचाने का माध्यम।

थार मरुभूमि के अधिक रेतीले इलाकों में प्रचलित कुंड भूमिगत हौज थे जिनमें कृत्रिम आगोर में गिरा बरसाती पानी जमा किया जाता था। ढलवा जमीन से बहकर निकलते पानी को रोककर सिंचाई में उपयोग करने के लिये खडीनें बनाई जाती थीं और इनका निर्माण पहले-पहल 15वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया।

कर्नाटक, अराकेरे, वोलाकेरे, कट्टे, कुंते और कोला जैसी पारम्परिक जल संचय व्यवस्थाओं के मामले में अगुवा रहा है। इनमें से कुछ आज भी कारगर हैं। यहाँ आज भी 40,000 तालाब हैं और उपयोग में आ रहे हैं।

मालबार के कसारगोड जिले में सुरंगम नामक एक बिल्कुल अलग तरह की जल संचय प्रणाली है जिसमें पहाड़ी पर हुई बरसात के पानी को भुरभुरी चट्टानों के बीच से बनी सुरंग द्वारा नीचे कुओं तक ले जाया जाता है।

तमिलनाडु की एक-तिहाई जमीन अब भी पारम्परिक तालाबों-इरी-से सिंचित होती है। इनकी भूमिका सिंचाई के साथ ही मिट्टी के बहाव और बाढ़ रोकने तथा भूजल को पुनरावेशित करने की रही है।

निकोबार द्वीप समूह के शोंपेन और जार्वा आदिवासी आधे फटे बाँस को नन्हें जलमार्गों की तरह उपयोग करके दूर स्थित हौज में पानी जमा करते हैं।

यह पूरा ही अभियान अपने पर्यावरण के साथ जीना सीखने का था। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन मनुष्यों के पाँव पहली बार पड़े उन्हें तुरन्त यह अनुभव हुआ होगा कि उनके लिये पानी बहुत जल्दी विलुप्त होने वाली सम्पदा है। मानसून के समय जब खूब सारा पानी बरसता था तब हर कहीं पानी-ही-पानी हो जाता था और जीवन में खुशी आ जाती थी। इसलिये यूरोप गए लोगों के विपरीत वे बरसात के मौसम को पसन्द करने लगे। भारतीय साहित्य के लिये यह मौसम मधुमास है– ऐसा समय जब माँ वसुंधरा पुनर्जीवन पाती है और सबको नया जीवन देती है। लड़कियाँ झूला डालती हैं और प्रेमगीत गाती हैं। बरसात खत्म होते ही जमीन रेगिस्तान जैसी शुष्क हो जाती है, जीवन में परेशानियाँ वापस आ जाती हैं और पानी पा लेना मुश्किल हो जाता है। बरसात में जो सोते तूफान रूप धरे रहते हैं अब एकदम सुस्त पड़ जाते हैं या सूख जाते हैं।

परम्परागत रूप से भारतीय लोगों का व्यवहार सोतों और नदियों के प्रति क्या था। जहाँ कहीं भी सोता नजर आया, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, लोगों ने उसके पानी की धारा को मोड़ने के लिये सरल इंजीनियरिंग विधियाँ विकसित कीं और खेतों तक पानी ले जाने के लिये जलमार्ग बनाए। जब सोते बड़े होकर नदियों में बदल जाते थे तब इंजीनियरिंग थोड़ी ज्यादा जटिल और पानी मोड़ने वाली प्रणाली भी ज्यादा बड़ी हो जाती थी। कावेरी नदी पर बना ग्रैंड एनिकट ऐसी ही कुशल इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण है।जैसे-जैसे समाज की समझदारी बढ़ी, लोगों ने यह एहसास कर लिया कि अगर बरसात के मौसम की मूल्यवान सम्पदा को शुष्क महीनों तक उपयोग में लाने का इन्तजाम नहीं किया गया तो मानव समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसी एहसास के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीकों से जल संचयन शुरू हुआ। यह स्पष्ट व्यवस्था कम-से-कम सिंधु घाटी सभ्यता वाले दौर से तो दिखती ही है, जब मनुष्य जाति ने सबसे पहले नागर सभ्यता विकसित की और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐतिहासिक रूप से भारतवासी ही दुनिया के सबसे कुशल जल संग्राहक थे।

उपलब्ध साधनों के आधार पर सदियों से भारतीयों ने हर सम्भव उपलब्ध जल-बरसाती पानी से लेकर भूजल, सोतों से लेकर नदियों और बाढ़ के पानी-को संचित करने के लिये तरह-तरह की तकनीकें विकसित की हैं।

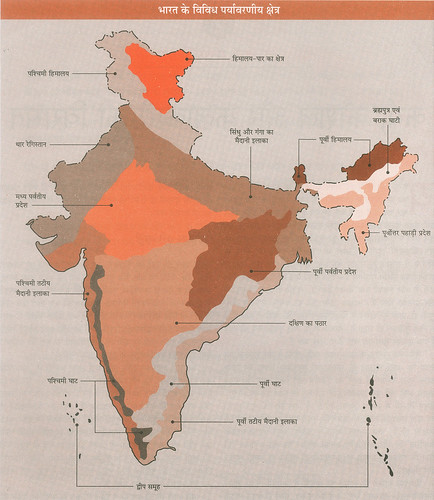

भारत को जलवायु के हिसाब से 15 क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है (देखें नक्शा)। इसी को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय को 15 खण्डों में बाँटा गया है। हर खण्ड में एक क्षेत्र में सदियों में विकसित पारम्परिक जल संचय विधियों का वर्णन है। इस अध्याय में देश की जलवायु की भारी विभिन्नताओं को भी दर्शाने की कोशिश की गई है– सर्द, सूखे लद्दाख रेगिस्तान से लेकर झुलसते राजस्थानी रेगिस्तान तक, शून्य से भी काफी नीचे तापमान वाले हिमालय से लेकर नीलगिरी की गर्म पहाड़ियों तक, गंगा के जलोढ़ मैदानी इलाके से लेकर दक्षिण और छोटानागपुर के पठारों तक, अरावली पर्वत शृंखला की शुष्क ढलानों से लेकर मेघालय, नागालैंड और मिजोरम की आर्द्र पहाड़ी ढलानों तक।

परम्परा की जड़ें

सबसे पहले यह देखें कि परम्परागत रूप से भारतीय लोगों का व्यवहार सोतों और नदियों के प्रति क्या था। जहाँ कहीं भी सोता नजर आया, खासतौर से पहाड़ी इलाकों में, लोगों ने उसके पानी की धारा को मोड़ने के लिये सरल इंजीनियरिंग विधियाँ विकसित कीं और खेतों तक पानी ले जाने के लिये जलमार्ग बनाए। जब सोते बड़े होकर नदियों में बदल जाते थे तब इंजीनियरिंग थोड़ी ज्यादा जटिल और पानी मोड़ने वाली प्रणाली भी ज्यादा बड़ी हो जाती थी। कावेरी नदी पर बना ग्रैंड एनिकट ऐसी ही कुशल इंजीनियरिंग का नायाब उदाहरण है।

कई बार, खासकर शुष्क और अर्द्ध शुष्क इलाकों में, जहाँ सोतों की प्रकृति मौसमी थी और पानी कम होता था, पानी को भण्डारण के लियो मोड़ दिया जाता था। लद्दाख में जिंग, दक्षिण बिहार में आहर और कर्नाटक में केरे इसी के उदाहरण हैं। और इन व्यवस्थाओं से जमा पानी शुष्क मौसम में मनुष्य, पशुओं और खेती के काम आता था। लेकिन ऐसी सभी व्यवस्थाएँ सिर्फ नदियों या सोतों से ही पानी नहीं लेती थीं। कई व्यवस्थाएँ तो अपने जलग्रहण क्षेत्र में आये पानी को जमा करती थीं। यह साफ है कि नदियों-सोतों वाली व्यवस्था ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़े इलाके में पड़ा पानी सहेज कर इन भण्डारों में पहुँचाया जाता था।

बाढ़ वाले मैदानी इलाकों में लोगों ने बाढ़ के पानी को रोकने की ही नहीं, उससे अपने खेतों को सींचने, खेतों के लिये उर्वर मिट्टी सहेजने और मलेरिया जैसी बीमारियों की रोकथाम में उपयोग कर लेने की देसी तकनीकें विकसित कर ली थीं। अँग्रेजों के आने से पहले खेती की दृष्टि से भारत का सबसे सम्पन्न इलाका बंगाल का बाढ़ वाला क्षेत्र ही था। दुनिया में बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में से एक बंगाल के लोगों ने बाढ़ के पानी का ही व्यवस्थित उपयोग करने वाली अद्भुत तकनीकें विकसित कर ली थीं और इनके आगे स्वतंत्र भारत में बाढ़ रोकने के लिये उठाये गए कदम मजाक जैसे लगते हैं।

समुद्र तटीय इलाकों में भी समुद्री पानी अक्सर नदियों के पानी को खारा कर देता है और फिर यह पानी खेती के लायक नहीं रहता। इन इलाकों के लोगों ने नदियों के पानी को मीठा बनाए रखने के लिये अद्भुत तरकीबें निकालीं। गोवा के खजाना इलाके के लोगों ने खारे पानी के प्रवाह को संयमित रखने, अपने धान के खेतों को उनके कुप्रभाव से बचाने तथा जमीन की उर्वरा को बनाए रखने वाली प्रणाली विकसित की थी।

जिन इलाकों में अच्छे भूमिगत जलभर हैं वहाँ के लोगों ने कुआँ वगैरह के माध्यम से बरसाती पानी को जमा करने और बाद में स्थानीय साधनों से ही पानी निकालकर सिंचाई करने की व्यवस्था विकसित की थी। गंगा के मैदानी इलाकों, जहाँ भूजल का भण्डार काफी समृद्ध है, में कुएँ सिंचाई का महत्त्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन लोगों ने भूजल के उपयोग की अन्य देसी प्रणालियाँ भी विकसित की थीं। उन इलाकों में यह व्यवस्था ज्यादा ध्यान से विकसित की गई जहाँ भूतल पर पानी की उपलब्धता कम है- राजस्थान जैसे शुष्क इलाके में लोगों ने तालाबों और अन्य जल भण्डारों से नीचे के स्तर पर कुएँ और बावड़ियों जैसी व्यवस्थाएँ बनाईं। इन व्यवस्थाओं के चलते जब तालाबों का पानी सूख जाता था या लोगों की जरूरतों के लिये पर्याप्त नहीं पड़ता था तब लोग पीने के लिये स्वच्छ भूजल का प्रयोग कर सकते थे। अनेक जगहों पर अगर बरसाती साफ पानी जमा नहीं हो पाता था तो लोग पीने के लिये कुओं और बावड़ियों से ही पानी लेते थे। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में लोगों ने मध्य-पूर्व वाली तकनीक अपनाते हुए पहाड़ियों के नीचे स्थित कुओं तक पानी पहुँचाने के लिये सुरंगम बनाए जिनके माध्यम से पहाड़ियों के अन्दर रिसकर गया पानी कुओं में आ जाता था।

जिन इलाकों में अच्छे भूमिगत जलभर हैं वहाँ के लोगों ने कुआँ वगैरह के माध्यम से बरसाती पानी को जमा करने और बाद में स्थानीय साधनों से ही पानी निकालकर सिंचाई करने की व्यवस्था विकसित की थी। गंगा के मैदानी इलाकों, जहाँ भूजल का भण्डार काफी समृद्ध है, में कुएँ सिंचाई का महत्त्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन लोगों ने भूजल के उपयोग की अन्य देसी प्रणालियाँ भी विकसित की थीं। उन इलाकों में यह व्यवस्था ज्यादा ध्यान से विकसित की गई जहाँ भूतल पर पानी की उपलब्धता कम है- राजस्थान जैसे शुष्क इलाके में लोगों ने तालाबों और अन्य जल भण्डारों से नीचे के स्तर पर कुएँ और बावड़ियों जैसी व्यवस्थाएँ बनाईं। इन व्यवस्थाओं के चलते जब तालाबों का पानी सूख जाता था या लोगों की जरूरतों के लिये पर्याप्त नहीं पड़ता था तब लोग पीने के लिये स्वच्छ भूजल का प्रयोग कर सकते थे। अनेक जगहों पर अगर बरसाती साफ पानी जमा नहीं हो पाता था तो लोग पीने के लिये कुओं और बावड़ियों से ही पानी लेते थे। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में लोगों ने मध्य-पूर्व वाली तकनीक अपनाते हुए पहाड़ियों के नीचे स्थित कुओं तक पानी पहुँचाने के लिये सुरंगम बनाए जिनके माध्यम से पहाड़ियों के अन्दर रिसकर गया पानी कुओं में आ जाता था।

सारणी 2.1 : भारत की पारम्परिक जल संचय प्रणालियों का वर्गीकरण | ||

जलवायु क्षेत्र | खेती की प्रणाली | पेयजल संचय की प्रणाली |

1. पहाड़ और पहाड़ी क्षेत्र | (क) खेतों तक पानी ले जाने वाले जलमार्ग जैसे- पश्चिमी हिमालय के कुहल या गुहल। (ख) कई बार जलमार्गों से पानी संचय वाली प्रणालियाँ जिनका उपयोग शुष्क मौसम में होता हो (जैसे लद्दाख के जिंग)। | (क) झरनों का पानी लिया जाता है। (ख) छत पर गिरे बरसाती पानी जो संचित किया जाता है। (ग) पूर्वोत्तर में बाँस की नलियों से सोतों-झरनों का पानी दूर तक ले जाया जाता है। |

2. शुष्क और अर्द्धशुष्क क्षेत्र | (क) अपने स्तर से नीचे के कमांड क्षेत्र को सिंचित करने वाले तालाब, जैसे बरसाती पानी वाली व्यवस्थाएँ। (ख) नदियों और सोतों से पानी लेकर जमा करने वाली व्यवस्थाएँ, जो कई बार एक शृंखला में होती हैं और एक के भरने पर पानी दूसरी में जमा होता है। (ग) बरसाती पानी के बहाव को जमीन पर घेर लेना, जिससे जमीन नम हो और ऊसर जमीन को भी उपजाऊ मिट्टी मिले। खडीन और जोहड़ इसके उदाहरण हैं। | (क) भूजल के जलभरों से पानी लेने वाले कुएँ और बावड़ियाँ। (ख) तालाब और झीलों के किनारे कुएँ और बावड़ियाँ बनाना, जिनमें उनका रिसाव वाला पानी जमा होता है। (ग) छत पर गिरने वाले बरसाती पानी को जमा करना। टाँके इसके उदाहरण हैं। (घ) कृत्रिम आगोर बनाकर जमीन के अन्दर बने हौजों में पानी जमा करना- जैसे राजस्थान के कुंड हैं। (च) जमीन के खारे पानी से बरसाती मीठे पानी को अलग रखने वाली खास विधियाँ, जैसे कच्छ का विरडा। (छ) मध्य-पूर्व की एक खास व्यवस्था की तरह सुरंगम प्रणाली जिसमें पहाड़ी पर गिरने वाला पानी अन्दर-ही-अन्दर कुएँ में आता है। |

3. मैदानी इलाका | (क) बाढ़ वाले इलाकों में इस पानी को खेतों की तरफ मोड़ने वाली जलोत्प्लावन प्रणाली। (ख) खेतों की मेंड़ें मजबूत करके उनके अन्दर ही पानी रोकना, जैसा मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली में होता है। | (क) कुएँ |

4. तटीय प्रदेश | (क) समुद्री खारे पानी को ऊपर आने से रोकने वाली व्यवस्था। | (क) कुएँ |

जहाँ कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था वहाँ के लोगों ने बरसाती पानी पर ही जीवन चलाना सीख लिया। सिंचाई के लिये वे बरसाती पानी सहेजने वाले तालाब थोड़ी ऊँची जगह पर बनाते थे और फिर नीची ढलान वाली जमीन पर सिंचाई करके या तालाब के अन्दर ही खेती करते थे। मध्य प्रदेश की हवेली प्रणाली में मिट्टी की किस्म और पारम्परिक फसलों का ऐसा सन्तुलन बन गया था कि किसान खेतों में ही पानी घेरकर फसल लायक पर्याप्त नमी बचा लेते थे। अनेक क्षेत्रों में लोगों ने मानसून के बहकर निकलने वाले पानी को रोकने के लिये कई तरह के बाँध बनाए जिनमें घिरा पानी काफी समय तक रहता था। यह पानी रिसकर जमीन के अन्दर जाता था और इतनी नमी बनी रहती थी कि शुष्क मौसम में भी खेती की जा सके। इस प्रकार लोगों ने अपनी जलवायु और उपलब्ध साधनों से जो कुछ सम्भव हुआ जल संचय की निरन्तर कोशिश की।

लेकिन ज्यादा शुष्क इलाकों में बुनियादी जरूरत पेयजल की थी और बरसाती पानी को सम्भालकर रखने की कई विधियाँ विकसित की गईं- जैसे राजस्थान में मकान की छत पर गिरे पानी को जमा करने की परम्परा काफी पुरानी है। जिन इलाकों में जमीन पानी को घेर और सम्भाल पाने लायक नहीं थी लोगों ने पीने के पानी के लिये कुंडियाँ बनाई थीं। कुंडी कृत्रिम कुआँ है जो सावधानी से बनाए जलग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाली लगभग पूरी बरसात के पानी को अपनी ओर खींच लेती है। राजस्थान के थार रेगिस्तानी क्षेत्र में कुंडियों का चलन आम है। इससे हमें यह सीख भी मिलती है कि जमीन चाहे जैसी हो वहाँ कुंडी बनाना और बरसाती पानी संचित कर लेना सम्भव है।

जहाँ तक मुश्किल इलाके में पानी पहुँचाने की बात है तो पूर्वोत्तर के लोगों ने, जो बाँस के उपयोग में माहिर रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प और कलात्मक, प्रणालियाँ विकसित की हैं। पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में हर कहीं विभिन्न जलस्रोतों से वांछित स्थानों तक पानी ले जाने के लिये बाँस की पाइप लाइन बिछाई गई है। ऐसा पानी पीने के उपयोग में भी आता है। लेकिन दक्षिणी मेघालय के लोगों ने पहाड़ी इलाकों में स्थित पान के बागों की सिंचाई के लिये इसी प्रणाली का उपयोग करके इसे एक नया रूप दिया है, क्योंकि वहाँ किसी और तरह से पानी पहुँचाना असम्भव है।गुजरात के कच्छ जैसे बीहड़ इलाके में भी मालधारी घुमंतू लोगों ने पीने का पानी जमा करने का दिलचस्प तरीका विकसित किया है, जबकि यहाँ बरसात बहुत कम और अनियमित होती है तथा भूजल खारा है। वे जानते हैं कि मीठे पानी का घनत्व खारे पानी से कम होता है, इसलिये सैद्धान्तिक तौर पर बात सम्भव है कि संचित मीठे जल को घने खारे पानी के ऊपर तैरते रखा जा सकता है। इससे इस बीहड़ इलाके में भी लोगों को जीवित रहने का अवसर मिल सकता है। उन्होंने अपने अनुभव, ज्ञान और कौशल से सचमुच ऐसी व्यवस्था विकसित भी कर ली है जिसे स्थानीय लोग विरडा कहते हैं।

जहाँ तक मुश्किल इलाके में पानी पहुँचाने की बात है तो पूर्वोत्तर के लोगों ने, जो बाँस के उपयोग में माहिर रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प और कलात्मक, प्रणालियाँ विकसित की हैं। पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में हर कहीं विभिन्न जलस्रोतों से वांछित स्थानों तक पानी ले जाने के लिये बाँस की पाइप लाइन बिछाई गई है। ऐसा पानी पीने के उपयोग में भी आता है। लेकिन दक्षिणी मेघालय के लोगों ने पहाड़ी इलाकों में स्थित पान के बागों की सिंचाई के लिये इसी प्रणाली का उपयोग करके इसे एक नया रूप दिया है, क्योंकि वहाँ किसी और तरह से पानी पहुँचाना असम्भव है। यह पूरी प्रणाली आधुनिक ड्रिप सिंचाई व्यवस्था की तरह काम करती है और इसका पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुँचता है।

इस प्रकार चाहे बरसाती पानी हो या नदी का, बाढ़ का पानी हो या भूजल-लोगों ने अपने उपयोग के लिये, जानवरों और खेतों के लिये जरूरी पानी संचित करने और जरूरत के समय निकालने वाली देसी प्रणालियाँ विकसित कर ली थीं।

जल संचयन की सम्भावनाएँ

बरसाती पानी को संचित करने की कितनी सम्भावनाएँ हैं, इसका अनुमान लगा लेना बहुत महत्त्वपूर्ण है। भारत के सबसे शुष्क इलाके, थार मरुभूमि में स्थित जैसलमेर और बाड़मेर जिलों का ही उदाहरण लें, जहाँ सालाना औसतन 100 मिमी. बरसात होती है। मान लें कि यहाँ के किसी गाँव की औसत आबादी 500 है। हर आदमी को रोजाना 50 पानी की ही जरूरत है- शहरों में तो औसतन 200-250 लीटर पानी रोजाना दिया जाता है। इस प्रकार इस गाँव की सालाना जरूरत 91.25 लाख लीटर पानी की हुई। अगर यहाँ गिरने वाला 100 मिमी पानी संचित कर लेना है तो इसे मात्र 9.125 हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र वाली एक कुंडी चाहिए। इससे पूरे गाँव की साल भर की घरेलू जरूरतें पूरी हो जाएँगी।

यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत कम लोग ही रोजाना 2 लीटर से ज्यादा पानी पीते हैं। इस प्रकार अगर हम सिर्फ पीने का ही पानी जमा करना चाहें तो इस शुष्क क्षेत्र में भी इतने बड़े गाँव की जरूरतें सिर्फ 0.365 हेक्टेयर जलग्रहण क्षेत्र वाली एक कुंडी पूरी कर सकती है। अगर गाँव में इससे ज्यादा पानी संग्रहित करने की कोशिश होती है तो इसका मतलब होगा नहाने, धोने, घरेलू कामों के लिये ज्यादा पानी उपलब्ध होना। चूँकि बाड़मेर और जैसलमेर में जमीन की कोई कमी नहीं है, इसलिये किसी भी गाँव में 0.73 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर जल संग्रह प्रबन्ध किये जा सकते हैं।

आइए अब बरसात के पानी के संचित करने का हिसाब राष्ट्रीय स्तर पर लगाएँ। हमारी आबादी अभी करीब 95 करोड़ है। यह मान लें कि राष्ट्रीय स्तर पर रोज एक व्यक्ति को औसतन 100 लीटर पानी चाहिए। देश में औसत बरसात करीब 1,100 मिमी होती है। इस प्रकार घरेलू काम के लिये सभी लोगों को 34675 अरब लीटर पानी चाहिए, जबकि प्रत्येक हेक्टेयर जमीन में 1.1 करोड़ लीटर पानी जुटाया जा सकता है। इस प्रकार अगर भारत सिर्फ 31.5 लाख हेक्टेयर जमीन (जो यहाँ की जमीन का एक फीसदी ही है) पर पड़ने वाला पानी संग्रहित कर लें तो पूरे देश की घरेलू जरूरतों लायक पानी मिल जाएगा। अगर सिर्फ 50 फीसदी बरसाती पानी ही जमा किया जा सकता हो तब भी मात्र 63 लाख हेक्टेयर जमीन का पानी जुटाने से काम हो जाएगा। चूँकि शहरी इलाके अब काफी जमीन पर फैल चुके हैं और छतों तथा कंकरीट के ढाँचों ने भी काफी जमीन ढक ली है, इसलिये सैद्धान्तिक रूप से जल संचय का यह लक्ष्य ज्यादा आसानी से पाया जा सकता है।

इन्हीं आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के लोग जल संचय वाली व्यवस्थाओं को इतना मोल क्यों देते थे। उन्हीं व्यवस्थाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि आज भी बरसाती पानी को संग्रहित करने वाली व्यवस्थाएँ पानी की घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। फिर भी आज देश के हजारों ऐसे गाँव हैं जहाँ पीने के पानी की कमी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने सभी गाँवों को पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। और गाँवों की कौन कहे, आज ऐसे शहरों की संख्या बढ़ती ही जा रही है जो अपने निवासियों की 24 घंटों की पानी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। फिर भी यह अचरज की ही बात है कि लोगों को पुरानी प्रणालियों की याद सिर्फ तभी आती है जब सूखा पड़े या पानी न मिलने की स्थिति आ जाये। इस सदी के सबसे बड़े सूखों में से एक 1987 के सूखे के समय सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) की शोधवृत्ति पर जल प्रबन्धों की स्थिति देखने निकले पत्रकार ओम थानवी ने पाया कि थार रेगिस्तान के सबसे शुष्क इलाकों में भी, जहाँ लोगों ने अपनी परम्परागत कुंडी व्यवस्था में पानी सम्भालकर रखा था, पेयजल की कमी नहीं थी। पर जहाँ लोगों ने राजस्थान नहर से टोंटियों के जरिए आने वाले पानी पर भरोसा करके अपनी कुंडियों को त्याग दिया था वहाँ पेयजल का भारी अकाल था। ‘सीएसई’ के ही सदस्य गणेश पंगारे ने पाया कि उसी वर्ष पहाड़ों के ऊपर बने चित्तौड़ किले के परम्परागत तालाबों से पानी लेकर पहाड़ियों के नीचे बने चित्तौड़ शहर में पानी की आपूर्ति की गई। और जोधपुर में कुछ बस्तियों के लोगों ने मिलजुलकर उन पुरानी बावड़ियों की सफाई की और उनमें फिर से पानी जमा किया जिन्हें पहले मरने के लिये छोड़ दिया गया था और जिनमें नगरपालिका का कचरा भरा पड़ा था। जैसे ही बावड़ी साफ हुई और साफ पानी आ गया, नगरपालिका ने पम्प लगाकर पानी खींचा और पूरे शहर में पानी देना शुरू किया। पर इसे विडम्बना नहीं तो और क्या कहेंगे कि जैसे ही स्थितियाँ सामान्य हुईं, लोगों ने इस पारम्परिक व्यवस्था को फिर से भुला दिया।

आज यह पूरी विरासत- सांस्कृतिक और तकनीकी दोनों ही हिसाब से- एकदम खस्ताहाल है। इसका दोष देश के शासन से ज्यादा किसी और को नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने भारत की जल संचय परम्परा को नष्ट करने में कोई कसर नहीं रखी। इस अध्याय में यह बात बार-बार देखने को मिलेगी। 1920 के दशक में बार-बार पड़े अकालों के बाद ब्रिटिश सरकार ने जिस सिंचाई विशेषज्ञ सर विलियम विलकॉक को सलाह के लिये भारत भेजा उनके लेखन में भी यही बात झलकती है।पर सबसे बड़ी विडम्बना तो पानी के मामले में जैसलमेर और चेरापूँजी का एक ही स्थिति में आ जाना है। जैसलमेर में सालाना औसत 100 मिमी पानी बरसता है, फिर भी इस रेगिस्तान किले में यह पारम्परिक व्यवस्था थी कि वह अपनी जरूरतों के लिये ही नहीं यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों के लिये भी पर्याप्त पानी संचित कर लेता था। हाँ, अब जबकि पारम्परिक प्रणालियों की उपेक्षा शुरू हुई है और सरकार ने यहाँ उपलब्ध थोड़े से भूजल को भी निकालना शुरू कर दिया है, यहाँ की जल वितरण व्यवस्था के टिकाऊपन के आगे सवालिया निशालन लग गए हैं। दूसरी तरफ चेरापूँजी दुनिया के उन कुछेक जगहों में से एक है जहाँ सबसे ज्यादा बरसात होती है। यहाँ सालाना करीब 15,000 मिमी बरसात होती है। फिर भी सरकारी आँकड़ों के अनुसार चेरापूँजी पानी की कमी वाला कस्बा है और सरकार यहाँ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रबन्ध कर रही है। जैसलमेर और चेरापूँजी के उदाहरणों से साफ है कि मानव समाज को अपने पर्यावरण के अनुसार अपना जीवन चलाना चाहिए। और अगर यह नहीं होता तो इंद्र भगवान चाहे जितना पानी दें, जब तक समाज उसको आदर न दे और उसे जतन से न सम्भाले तब तक वह अपनी साधारण जरूरतों लायक पानी भी नहीं पा सकता।

सारणी 2.2 : भारत की पेयजल की जरूरतों के लिये जल संचय की सम्भावनाएँ | |||

अनुमान | |||

जनसंख्या | 95 करोड़ | ||

औसत वार्षिक बरसात | 1100 मिमी | ||

उपयोग में आ रही जमीन | 30.4 करोड़ हेक्टेयर | ||

पानी की घरेलू औसत जरूरत | 100 लीटर/दिन/व्यक्ति | ||

पानी की वार्षिक जरूरतें | जल संचय में सफलता (बरसात के प्रतिशत जल को जमा करना) | जमीन की जरूरत | भारत की कुल जमीन का प्रतिशत |

34,675 अरब लीटर | 100 प्रतिशत | 31.5 लाख हेक्टेयर | 1 प्रतिशत |

34,675 अरब लीटर | 50 प्रतिशत | 63 लाख हेक्टेयर | 2 प्रतिशत |

बदहाली

दुर्भाग्य से आज यह पूरी विरासत- सांस्कृतिक और तकनीकी दोनों ही हिसाब से- एकदम खस्ताहाल है। इसका दोष देश के शासन से ज्यादा किसी और को नहीं दिया जा सकता। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने भारत की जल संचय परम्परा को नष्ट करने में कोई कसर नहीं रखी। इस अध्याय में यह बात बार-बार देखने को मिलेगी। 1920 के दशक में बार-बार पड़े अकालों के बाद ब्रिटिश सरकार ने जिस सिंचाई विशेषज्ञ सर विलियम विलकॉक को सलाह के लिये भारत भेजा उनके लेखन में भी यही बात झलकती है। उनकी सलाह थी कि बंगाल में बाढ़ नियंत्रण की जो नई व्यवस्था है वह एकदम बेकार है और अगर अंग्रेज देसी लोगों से ही जल प्रबन्धन सीख लें तो उन्हें काफी लाभ होगा। पर औपनिवेशिक शासकों को न इस पर ध्यान देना था, न दिया गया। पारम्परिक जल संचय प्रणालियों की बदहाली में अँग्रेजों की भूमिका की चर्चा तीसरे अध्याय में की गई है।

पर पारम्परिक जल संचय प्रणालियों के साथ इससे भी बुरा बर्ताव आजाद भारत की देसी सरकार के नेताओं और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने किया, जो गोरे साहबों की जगह भूरे साहब बनकर शासन पर काबिज हुए। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों वाला शासक भाव ही नहीं अपनाया, इन प्रणालियों की तरफ झाँककर देखने की कोशिश भी नहीं की और वे व्यवहारतः उतने ही अज्ञानी साबित हुए जितने अंग्रेज थे। इतना ही नहीं, उनकी सोची-समझी उपेक्षा और सामुदायिक प्रबन्ध वाली हर व्यवस्था से नफरत करने के चलते न तो इन पारम्परिक विधियों को फिर से खड़ा किया जा सका, न ही पारम्परिक विधियों की मदद करने वाली नई प्रणाली ही बनाई गई। परिणामस्वरूप पारम्परिक विधियाँ बेसहारा हो गईं। सिर्फ सूखे और अकाल के समय ही नेताओं और मीडिया के लोगों को इनकी याद आती है तथा उसके बाद ये भी उन्हें भूल जाते हैं। केरल की पारम्परिक जल प्रणालियों को नष्ट करने में शासन की भूमिका सम्बन्धी डी. नारायण के आलेख और आन्ध्र प्रदेश के परम्परागत तालाबों की उपेक्षा से सम्बन्धित डी.एन. रेड्डी, बी.सी. बाराह और टी. सुधाकर के आलेख इस बारे में बहुत स्पष्ट ढंग से बताते हैं कि किस तरह शासन इतनी पुरानी परम्पराओं को नष्ट कर रहा है। ये आलेख इसी दूसरे अध्याय का हिस्सा है। जोधपुर की पारम्परिक जल संचय विधियों के बारे में एस.एम. मोहनीत का आलेख बताता है कि इन प्रणालियों में आज की जरूरतें पूरी करने लायक कितनी सम्भावनाएँ हैं और ‘सीएसई’ परिवार के गणेश पंगारे की रिपोर्ट है कि यह सब जानकर भी जोधपुर के प्रशासक भूजल वाले जलभरों को नष्ट कर रहे हैं। वे ग्रामीण इलाकों का पानी खींचकर जोधपुर को देते हैं और इससे शहर के पास के ग्रामीणों में काफी नाराजगी है।

प्राचीन भारत भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीक का आदान-प्रदान करता है। मध्य-पूर्व के ‘कनातों’ की तरह ही मालाबार तट के लोगों ने अपनी पेयजल की जरूरतें पूरी करने के लिये सुरंगम का निर्माण किया। एक फारसी जानकार ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बुरहानपुर में इसी तकनीक के आधार पर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराई थी। पर ये तकनीकें किस तरह भारत में आईं, इस बारे में बहुत कुछ लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं।

सामुदायिक प्रबन्धन

इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत रूप से या समुदाय का अंग होने के ख्याल से काम करने वाले लोगों की पारम्परिक जल संचय प्रणालियों के निर्माण और प्रबन्धन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। पर लोग पारम्परिक जल प्रबन्धन कैसे करते थे, इस बारे में अभी तक बहुत अध्ययन नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में पर्यावरण इतिहासकार महत्त्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। दूसरे अध्याय में उन दन्त कथाओं का जिक्र है जो जल से सम्बन्धित प्रबन्धों के निर्माण में लोगों द्वारा अपना जीवन तक कुर्बान करने से सम्बन्धित हैं। इनका वास्तविक अर्थ क्या है? ये हमें क्या शिक्षा देती हैं या क्या बताती हैं? अभी ये सारी बातें पूरी तरह समझी जानी हैं।

इस अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि किस तरह प्राचीन भारत भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीक का आदान-प्रदान करता है। मध्य-पूर्व के ‘कनातों’ की तरह ही मालाबार तट के लोगों ने अपनी पेयजल की जरूरतें पूरी करने के लिये सुरंगम का निर्माण किया। एक फारसी जानकार ने मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बुरहानपुर में इसी तकनीक के आधार पर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था कराई थी। पर ये तकनीकें किस तरह भारत में आईं, इस बारे में बहुत कुछ लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। ‘द नेगेव डिजर्ट’ के प्रसिद्ध लेखक माइकेल इवेनारी ने बताया है कि नेगेव के लोग किस तरह रेगिस्तान में शहर बसा सकते थे, खेती कर सकते थे। भागते-बिलाते बरसाती पानी को अपनी राजस्थानी खडीन जैसे बाँध बनाकर ही वे यह सब कर पाते थे। उनका कहना है कि यमन की रानी शेबा ने दुनिया में सबसे पहले बड़े बाँध का निर्माण कराया और यह तकनीक इजरायली सम्राट सोलोमन को उपहारस्वरूप दी कि किस तरह ऐसे पानी को संचित करके उपयोग में लाया जा सकता है। इवेनारी का मानना है कि इसी ज्ञान के बल पर सोलोमन का साम्राज्य इतना फला-फूला, उनकी प्रजा समृद्ध हुई और वे इतने प्रसिद्ध शासक बन पाये। अगर यह चीज मध्य-पूर्व में हुई तो भारत में भी ऐसा ही हुआ होगा, यह मानने में कोई हर्ज नहीं है। पर जल संचय का भारतीय इतिहास अभी भी ढूँढा और लिखा जाने वाला है।

दूसरे अध्याय की एक अन्य दिलचस्प बात जल प्रणालियों से जुड़े उपनामों को ढूँढना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू के जलमार्गों को कुहल या गुहल कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में यही कुल कहा जाता है और महाराष्ट्र में ऐसी ही व्यवस्था पाट कहलाती है। तो क्या कुहल से ही कोहली, गुहल से गुलाटी और पाट से पाटकर या पाटकरी उपनाम बना है? भारत में यह सारे उपनाम बहुत आम हैं।

इन सबसे पता चलता है कि जल संचय की पूरी परम्परा किस तरह भारतीय जीवन का हिस्सा रही है।

/articles/karama-kaausala-aura-kalaakaarai-kai-vairaasata