जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण हरितगृह गैसों की सांद्रता का वायुमंडल में बढ़ जाना है। इन हरित गृह गैसों में मुख्य भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड की है जो 65 प्रतिशत तक भागीदारी करता है। जब हम ऊर्जा आपूर्ति के लिये जीवाश्म र्इंधन जलाते हैं तो करोड़ों वर्षों से अवरुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और जलवायु परिवर्तन का कारण बन जाती है। इस समस्या से बचने के लिये ऊर्जा फसलों से ऊर्जा उत्पादन और उपयोग करना, हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने का एक संभव विकल्प है। जैव ऊर्जा जैविक उत्पत्ति के अक्षय स्रोत से प्राप्त ऊर्जा है जोकि जैविक कार्बन के स्थिरीकरण से उत्पन्न होती है।

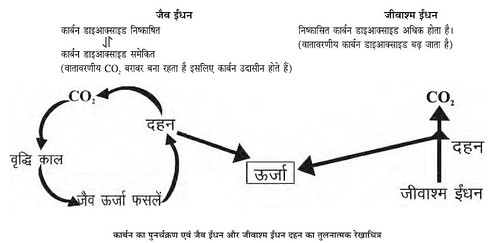

जैव ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन : ऊर्जा फसलें कार्बन उदासीन होती हैं। पौधे अपने वृद्धिकाल में प्रकाशसंश्लेषण के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने ऊतकों में कार्बन का संचयन करते हैं। जब इन पौधों को ऊर्जा आपूर्ति के लिये काटकर जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पुन: वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड पुन: वायुमंडल में जाता है तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने में कैसे सहायक है? उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड केवल ऊर्जा फसल के 3-5 वर्ष के विकास काल के समय संचित की जाती हैं, जबकि जीवाश्म र्इंधन में करोड़ों वर्षों पूर्व संचित कार्बन डाइऑक्साइड होती है अर्थात हम केवल कार्बन का पुनर्चक्रण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिये इन्हें ‘‘कार्बन उदासीन’’ कहा जाता है। कार्बन उदासीन जैव ऊर्जा से प्रति इकाई उत्पन्न ऊर्जा बिना जीवाश्म कार्बन का उत्सर्जन किये एक इकाई ऊर्जा के समतुल्य होती है, इस प्रक्रिया को जीवाश्म र्इंधन प्रतिस्थापन कहा जाता है।

जैव ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन : ऊर्जा फसलें कार्बन उदासीन होती हैं। पौधे अपने वृद्धिकाल में प्रकाशसंश्लेषण के द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपने ऊतकों में कार्बन का संचयन करते हैं। जब इन पौधों को ऊर्जा आपूर्ति के लिये काटकर जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पुन: वायुमंडल में विसर्जित हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड पुन: वायुमंडल में जाता है तो ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने में कैसे सहायक है? उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड केवल ऊर्जा फसल के 3-5 वर्ष के विकास काल के समय संचित की जाती हैं, जबकि जीवाश्म र्इंधन में करोड़ों वर्षों पूर्व संचित कार्बन डाइऑक्साइड होती है अर्थात हम केवल कार्बन का पुनर्चक्रण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसीलिये इन्हें ‘‘कार्बन उदासीन’’ कहा जाता है। कार्बन उदासीन जैव ऊर्जा से प्रति इकाई उत्पन्न ऊर्जा बिना जीवाश्म कार्बन का उत्सर्जन किये एक इकाई ऊर्जा के समतुल्य होती है, इस प्रक्रिया को जीवाश्म र्इंधन प्रतिस्थापन कहा जाता है।बहुत से विकासशील देशों में जैव ऊर्जा अधिकांश प्रयुक्त ऊर्जा का अंश होती है परंतु अधिकतर विकसित देशों में जीवाश्म ऊर्जा शेष ऊर्जा स्रोतों पर प्रभावी हो गयी है। यद्यपि भविष्य में आधुनिक जैव ऊर्जा अधिक महत्त्वपूर्ण हो जायेगी। यूरोप और संयुक्त गणराज्य में जैव र्इंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाली प्रमुख फसलें मिसकैन्थस, रीड केनरी घास, पापलर, विलो और तिलहन बीज वाली फसलें मुख्यत: रेप सीड आदि हैं।

जैव ऊर्जा स्रोत का वर्गीकरण

जैव ऊर्जा मुख्य रूप से पौधों के जलने से, तिलहन पौधों से प्राप्त तरल र्इंधन के उत्कर्षण से या खाद अथवा कचड़ों से उत्पन्न किया जा सकता है। जैव ऊर्जा उत्पादन के लिये उगाये जाने वाले पादपों को निम्नांकित समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

तिलहनी पौधे : इस समूह में अलसी, सरसों, सन, सूर्यमुखी, अरण्ड, जट्रोफा, जैतून, ताड़, नारियल, पोंगामिया और मूंगफली जैसे तिलहनी पौधों को शामिल किया गया है वनस्पति तेल प्रत्यक्ष र्इंधन की तरह प्रयोग किया जा सकता है या इनका रासायनिक परिवर्तित रूप जैव र्इंधन जैसे जैव डीजल की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है।

मण्डयुक्त पौधे : इसमें जौ, गेहूँ, जई, मक्का तथा आलू आदि मण्ड बाहुल्य पौधों को शामिल किया गया है। इनसे इथाइल एल्कोहाल प्राप्त किया जाता है तथा इनके भूसे को भी र्इंधन के लिये उपयोग में लाया जा सकता है।

शर्करा युक्त फसलें : उदाहरण के तौर पर चुकंदर,गन्ना आदि पौधों को लिया जा सकता है। इनके मण्ड से इथाइल एल्कोहाल एवं किण्वन से ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। ब्राजील और स्वीडन में जैव इथाइल एल्कोहाल सीधे र्इंधन की तरह प्रयोग किये जाते हैं। अमेरिका में गैसोलिन के साथ सम्मिश्रण उपयोग किया जाता है।

ठोस ऊर्जा उत्पादक फसलें : इस समूह में कार्टून, ज्वार, बाजरा, केनाफए, कैक्टस, रीड केनरी घास, मिस्कैन्थस की प्रजातियां, विलो, पापलर और यूकेलिप्टस आदि पौधों को शामिल किया गया है। इन पौधों को जलाकर ऊष्मा और विद्युत उत्पन्न करने के लिये प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त किये जा सकते हैं अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मिथाइल और इथाइल एल्कोहाल उत्पन्न करके जैव र्इंधन की तरह उपयोग किये जा सकते हैं।

शैवाल : शैवाल जनित जैव र्इंधन भी जीवाश्म र्इंधन का एक विकल्प है जिसमें शैवाल द्वारा संचित ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत की तरह उपयोग किया जाता है। शैवालीय जैव र्इंधन अपने कुछ विशिष्ट गुणों के कारण उत्तम माने जाते हैं।

माइक्रोसिस्टिस, पाइरीफेरा, सारगासम, लेमिनेरिया, कप्पाफेकस, अल्वा कुछ मुख्य शैवाल हैं जो जैव र्इंधन के लिये उगाये जाते हैं। सारगासम से बायोगैस प्राप्त किया जाता है।

माइक्रोसिस्टिस, पाइरीफेरा, सारगासम, लेमिनेरिया, कप्पाफेकस, अल्वा कुछ मुख्य शैवाल हैं जो जैव र्इंधन के लिये उगाये जाते हैं। सारगासम से बायोगैस प्राप्त किया जाता है।जैव भार का ऊर्जा में परिवर्तन : जैव रासायनिक और ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन विधियों से जैव भार को कार्बन युक्त जैव र्इंधन में बदला जा सकता है और जैव डीजल व अन्य द्रव र्इंधन के साथ-साथ हाइड्रोजन भी प्राप्त किया जा सकता है।

इथाइल एल्कोहाल के उत्पादन में प्राथमिक स्रोत कृषि संबंधी फसलों से उत्पन्न शर्करा एवं मण्ड हैं और इनका प्राथमिक उपयोग गैसोलिन के साथ सम्मिश्रण है, जो कि सामान्यत: 5-22 प्रतिशत तक होता है। अधिकांश देशों में किण्वन तकनीक व्यावसायिक तौर पर उपयोग में लायी जाती है।

कनाडा और स्वीडन ने लिग्नोसेलूलोजिक स्रोत से इथाइल एल्कोहाल के उत्पादन की नई तकनीक विकसित की है।

ठोस जैवभार में जीवाश्म र्इंधन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व होता है जिसके कारण स्थानान्तरण, संचयन और रख-रखाव प्रति इकाई ऊर्जा के अनुसार अधिक खर्चीला होता है। यदि जैवभार उसके उद्गम स्थल के निकट ही सान्द्रित व परिवर्तित किया जाय तो यह खर्च कम किया जा सकता है।

विभिन्न प्रकार के जैवभार उत्पाद विभिन्न प्रकार की परिस्थिति और उद्देश्यों के लिये अनुकूलित होते हैं, जैसे द्रव रूप स्थानान्तरण और ठोस रूप ऊर्जा संयंत्र में प्रत्यक्ष ज्वलन के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। ज्वलन तथा गैसीकरण इनमें मुख्य तकनीक हैं।

1. ज्वलन : जैव ऊर्जा मुख्य रूप से जैवभार के ज्वलन से उत्पादित होता है। जैवभार को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करना एक प्राचीन एवं सुगम तरीका है। ठोस जैवभार को कोयला के साथ सह ज्वलन करके जैवभार को जीवाश्म र्इंधन के साथ योजित किया जा सकता है। डीजल का बायोडीजल के साथ सम्मिश्रण, गैसोलिन का जैव इथाइल एल्कोहाल के साथ सम्मिश्रण इसके अन्य उदाहरण हैं।

2. गैसीकरण : शुष्क जैवभार का गैसीकरण कोयले के गैसीकरण से आसान होता है। गैसीकरण की कार्यक्षमता ज्वलन से लगभग 40-50 प्रतिशत अधिक होती है। यह गैस टर्बाइन से विद्युत उत्पन्न कर सकता है या वैकल्पिकतौर पर उत्पन्न गैस द्रवित जैव र्इंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

जैव ऊर्जा और परिवहन : जैव ऊर्जा का उपयोग मुख्यरूप से परिवहन में किया जाता है। जैव र्इंधन को वाहनों में र्इंधन के रूप में जलाने की तकनीक ओटो चक्र (चार स्ट्रोक वाली इंजन) पर आधारित है। सरल जैव र्इंधन उपयोग करने वाला सबसे सक्रिय उदाहरण ब्राजील है। 1980 में ब्राजील की सभी निजी कार समूहों को गन्ने के किण्वन से प्राप्त इथाइल एल्कोहाल तथा गैसोलिन से प्रतिस्थापित किया गया है, परंतु अभी भी इसका गैसोलिन के साथ 20-25 प्रतिशत सम्मिश्रण किया जाता है। शीशारहित गैसोलिन के लिये निर्मित अत्याधुनिक इंजन बिना किसी परिवर्तन के 10 प्रतिशत गैसोलिन में इथाइल एल्कोहाल प्रयोग कर सकता है। भारत में 10 प्रतिशत सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये गन्ने के उत्पादन को दोगुने से अधिक करना पड़ेगा।

अधिकांशत: वाहन निर्माताओं ने इंजन प्रबंधन सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो सेंसर की सहायता से, बाहर निकलने वाले गैस का गुणधर्म जाँच कर इथाइल एल्कोहाल और गैसोलिन का अनुपात जाँच लेता है और उसी के अनुसार इंजन प्रबंधन के कारकों को निर्धारित करता है। इंजन परिवर्तन की कीमत कम है (230 यूएस डॉलर)। इसके द्वारा इंजन को एक निश्चित र्इंधन की उपस्थिति में चलने की बाध्यता समाप्त हो जाती है।

जैसे-जैसे लिग्नोसेलूलोज से शर्करा और ग्लिसराइड उत्पादन बढ़ रहा है वैसे-वैसे जैविक इथाइल एल्कोहाल का भी बाजार बढ़ता जा रहा है। इस तरह जैव ऊर्जा युक्त उत्पादों को इथाइल एल्कोहाल, डीजल, हाइड्रोजन और रासायनिक मध्यस्थों में बदलकर पेट्रो-रासायनिक उत्पादों को विस्थापित किया जा सकता है।

आधुनिक डीजल इंजनों में जैव र्इंधन सीधे प्रयोग किया जा सकता है जो कार्यक्षमता तो बराबर देता है परंतु इससे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड डीजल से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम होती है। रेलवे परिवहन से उत्पन्न गैसों के उत्सर्जन को भी जैव र्इंधन की सहायता से नियंत्रित किया जा सकता है।

जट्रोफा व जैव र्इंधन : अक्षय ऊर्जा स्रोतों में बढ़ती रुचि के बजाय वनस्पति तेलों से जैव ऊर्जा उत्पादन हरित गृह उत्सर्जन को कम करने का एक संभव विकल्प है। इस पृष्ठभूमि में जट्रोफा (जट्रोफा कर्कस) से जैव डीजल उत्पादन एक ज्वलंत शोध का विषय हो गया है। जट्रोफा यूफोर्बिएसी कुल का एक बहुउद्देशीय एवं बहुवर्षीय झाड़ी है। यह पौधा अल्प जल आपूर्ति में भी उग जाता है क्योंकि इसमें सूखा प्रतिरोधक क्षमता होती है। अतिविस्तृत जड़ होने के कारण यह मृदा अपरदन रोकने में सहायक होता है। जट्रोफा एक औषधीय पौधा भी है। इसका तेल जुलाब की तरह उपयोग किया जाता है जो कब्ज में लाभदायक होता है। इसके तेल में जट्रोफिन नामक उपक्षार होता है जो कैंसर विरोधी स्वभाव का होता है। कर्सिन नामक एकल शृंखला प्रोटीन भी जट्रोफा के बीज में पाया जाता है जो कोशिका में पाये जाने वाले राइबोसोम को निष्क्रिय करके कैंसर से बचाने में सहयोग करता है लेकिन इसको जनहित में क्रियान्वित करने के लिये अभी इस पर वृहद शोध की आवश्यकता है। भारत व अन्य देशों में इसका तेल साबुन बनाने के लिये भी प्रयुक्त होता है। जट्रोफा की पत्तियाँ पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं और जब भूमि पर गिरती हैं तो वहाँ केंचुए की सक्रियता बढ़ जाती है तथा मृदा की संगठनात्मक संरचना में सुधार होता है जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। यह पौधा मृदा में कार्बन अवशोषण की क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस तरह जट्रोफा को उगाने से भूमि सुधार एवं वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने का दोहरा लाभ है।

जट्रोफा व जैव र्इंधन : अक्षय ऊर्जा स्रोतों में बढ़ती रुचि के बजाय वनस्पति तेलों से जैव ऊर्जा उत्पादन हरित गृह उत्सर्जन को कम करने का एक संभव विकल्प है। इस पृष्ठभूमि में जट्रोफा (जट्रोफा कर्कस) से जैव डीजल उत्पादन एक ज्वलंत शोध का विषय हो गया है। जट्रोफा यूफोर्बिएसी कुल का एक बहुउद्देशीय एवं बहुवर्षीय झाड़ी है। यह पौधा अल्प जल आपूर्ति में भी उग जाता है क्योंकि इसमें सूखा प्रतिरोधक क्षमता होती है। अतिविस्तृत जड़ होने के कारण यह मृदा अपरदन रोकने में सहायक होता है। जट्रोफा एक औषधीय पौधा भी है। इसका तेल जुलाब की तरह उपयोग किया जाता है जो कब्ज में लाभदायक होता है। इसके तेल में जट्रोफिन नामक उपक्षार होता है जो कैंसर विरोधी स्वभाव का होता है। कर्सिन नामक एकल शृंखला प्रोटीन भी जट्रोफा के बीज में पाया जाता है जो कोशिका में पाये जाने वाले राइबोसोम को निष्क्रिय करके कैंसर से बचाने में सहयोग करता है लेकिन इसको जनहित में क्रियान्वित करने के लिये अभी इस पर वृहद शोध की आवश्यकता है। भारत व अन्य देशों में इसका तेल साबुन बनाने के लिये भी प्रयुक्त होता है। जट्रोफा की पत्तियाँ पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं और जब भूमि पर गिरती हैं तो वहाँ केंचुए की सक्रियता बढ़ जाती है तथा मृदा की संगठनात्मक संरचना में सुधार होता है जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। यह पौधा मृदा में कार्बन अवशोषण की क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस तरह जट्रोफा को उगाने से भूमि सुधार एवं वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने का दोहरा लाभ है।इस पौधे से प्राप्त किया गया तेल आसानी से तरल जैव र्इंधन (जैव डीजल) में बदला जा सकता है जो यूरोपीय एवं अमेरिकी मानक के समतुल्य होता है। जैव डीजल मूलत: छोटी शृंखला वाले एल्कोहाल के साथ वनस्पति तेल के ट्रांस-एस्टरीफिकेशन के फलस्वरूप बना हुआ वसीय अम्लों के एकल एल्काइल एस्टर होते हैं। जट्रोफा के बीज में लगभग 35-41 प्रतिशत तक तेल होता है जो आसानी से जैव डीजल में बदला जा सकता है। जट्रोफा का तेल असंतृप्त वसीय अम्लों (लगभग 79 प्रतिशत) से परिपूर्ण होते हैं और 90-97 प्रतिशत तक इन वसीय अम्लों को मिथाइल एस्टर में बदला जा सकता है। इससे उत्पन्न खली को उर्वरक की तरह उपयोग किया जा सकता है तथा कार्बनिक अवशेष को विघटित करके बायोगैस प्राप्त किया जा सकता है। इन्हीं सब रोचक विशेषताओं को ध्यान में रखकर अधिकांश निवेशक, नीति निर्माता तथा स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाओं के निर्माता ऊर्जा आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिये तथा हरित गृह गैस उत्सर्जन को कम करने के मद में जट्रोफा कर्कस से आशान्वित हैं।

जैव ऊर्जा की ग्रहणशीलता : अधिक ऊर्जा संचयन की क्षमता और महत्त्वपूर्ण लाभ के बावजूद जैव ऊर्जा योजनाओं को क्रियान्वित करने में कठिनाईयाँ आ रही हैं। जनता की दृष्टि में असहज तकनीक, अधिक जैवभार की आवश्यकता, जीवाश्म र्इंधन की तुलना में कम ऊर्जा घनत्व, कुछ ऊर्जा फसलों के द्वारा अधिक जल एवं पोषक पदार्थों की आवश्यकता कुछ ऐसे कारण हैं जो जैव ऊर्जा को ग्रहण करने में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। जब फसलों के जैवभार को जैव ऊर्जा में बदला जाता है तो आशा के अनुरूप अर्थव्यवस्था प्राप्त करना भी मुश्किल साबित होती है। वित्तपोषण तथा संसाधन और योजना पर सहमति प्राप्त न करना भी इसके ऋणात्मक बिंदुओं के अंश हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा आधुनिक सुख-सुविधा और नगरीकरण भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से जैव ऊर्जा फसलों के लिये भूमि की उपलब्धता तथा उपयुक्तता पर खतरा उत्पन्न हो गया है।

ऊर्जा फसलें और संभावनाएं

विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण वैज्ञानिक स्मिथ व उनके सहयोगियों द्वारा 2006 में एक मूल्यांकन में आंकलित किया गया कि अगले 20 वर्षों में क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर संपूर्ण ऊर्जा फसलों द्वारा आच्छादित क्षेत्र 58-141 मिलियन हेक्टेयर होने की संभावना है तथा उत्पादन न्यूनतम और अधिकतम 230-700 और 560-1700 मिलियन टन जैवभार (शुष्क) प्रति वर्ष है। मानक रुपांतरण कारक, जिससे जैवभार और ऊर्जा घनत्व का आकलन किया जाता है, के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि ऊर्जा फसलों से जीवाश्म र्इंधन की तुलना में उत्सर्जित होने वाले लगभग 360-2730 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष कम हो सकती है। इस कमी को हासिल करने में कुछ कार्बन डाइऑक्साइडरहित हरित गृह गैस की मात्रा बढ़ सकती है जो 270-660 मिलियन टन प्रति वर्ष हो सकती है। इस तरह लगभग 100-2070 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की कमी का शुद्ध लाभ प्रति वर्ष हो सकता है।

इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मानवीय क्रियाओं से वैश्विक स्तर पर 20,000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रति वर्ष उत्सर्जित होती है तथा इसको कम करने में ऊर्जा फसलों का सर्वाधिक योगदान है जो लगभग 2000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिवर्ष (10 प्रतिशत) का है। क्योटो प्रोटोकॉल का 2012 में 1990 के सापेक्ष रखा गया 8 प्रतिशत का उत्सर्जन ह्रास का लक्ष्य जैव ऊर्जा अकेले हासिल करने में सक्षम है। इस तरह ऊर्जा फसलें जलवायु परिवर्तन से जूझने और भविष्य में ऊर्जा आपूर्ति के लिये महत्त्वपूर्ण युक्ति हैं।

विभिन्न प्रकार के जैव ऊर्जा उत्पादक पौधों के प्रति इकाई भार से उत्पन्न ऊर्जा का विवरण | |

जैव ऊर्जा उत्पादक फसलों के नाम उनके वानस्पतिक नाम के साथ | प्रति इकाई ताजा भार से उत्पन्न ऊर्जा (मेगा जूल/किग्रा. ताजा भार) |

तिलहनी पौधे | |

सोयाबीन (ग्लाइसिन मैक्स) | 6.4 |

जट्रोफा (जट्रोफा कर्कस) | 12.8 |

रेपसीड (ब्रेसिका नेपस) | 11.7 |

मण्डयुक्त पौधे | |

आलू (सोलेनम ट्यूबरोसम) | 3.1 |

मक्का (जिया मेज) | 10.0 |

जौ (होर्डियम वुल्गेयर) | 10.2 |

शर्करा युक्त फसलें | |

गन्ना (सैकेरम आफिसिनेरम) | 2.3 |

चुकंदर (बेटा बुल्गेरिस) | 2.6 |

ठोस ऊर्जा उत्पादक फसलें | |

मिस्कैन्थस (मिस्कैन्थस जाइजैन्टियस) | 17.0 |

ज्वार (सारघम बाइकोलर) | 10.0 |

शैवाल | 1.8 |

Path Alias

/articles/jaaiva-urajaa-aura-jalavaayau-paraivaratana

Post By: Hindi