तकनीकी एवं औद्योगिक उन्नति के इस युग में आज भी भारत देश की अर्थव्यवस्था तथा 70% से अधिक भारतीय जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। पिछले सौ वर्षों में जल प्रवन्धन के क्षेत्र में हमने कई बड़े बदलाव देखे हैं मुख्यतः आज़ादी के बाद सरकारों ने जल प्रबन्धन में व्यक्तियों एवं जनसमुदायों की भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से निभाई है। वर्षा जल संचयन जैसी सरल तकनीक का हास हुआ है और ट्यूबवेल द्वारा भू-जल दोहन पानी का सस्ता व आसान स्रोत वन गया है। कई सिंचाई परियोजनाओं के परिचालन के बावजूद सिंचाई सहित अन्य उद्देश्यों के लिए मात्र 50% से कम प्राकृतिक अपवाह का उपभोग हो रहा है। जल के कुप्रबंधन से उत्पन्न जल संकट से लोग एवं पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। भौगोलिक दृष्टिकोण से विहार को तीन क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। पहला-हिमालय से उद्गम होने वाली नदियों की तलछट से बना उत्तरी बिहार का मैदानी इलाका जो कि नेपाल के तराई इलाकों से लेकर गंगा नदी के उत्तरी किनारे तक फैला हुआ है, दूसरा-दक्षिण बिहार का मैदानी इलाका जो कि गंगा नदी के दक्षिणी तट से लेकर छोटानागपुर पठार तक फैला हुआ है और तीसरा-बिहार/छोटानागपुर का पठार (जोकि अब झारखंड राज्य का हिस्सा है)। छोटानागपुर पठार से उद्गम होने वाली नदियों से सृजित हुआ दक्षिण बिहार का मैदानी इलाका प्राचीन सभ्यता का केंद्र रहा है। सोन के अलावा बाकी सभी नदियों का उद्गम स्थल छोटानागपुर की पहाड़ियां है। गंगा किनारे के क्षेत्र के अलावा यहाँ भू-जलस्तर काफी गहरा है। दक्षिण बिहार में अकसर नदियाँ वर्ष के ज्यादातर समय सूखी तथा बरसात के समय उफान पर रहती हैं। मिट्टी की पारगम्यता कम होने एवं प्राकृतिक ढलान के कारण सोन, फल्गू, पुनपुन, किऊल, हरोहर, अजय, चानन, कर्मनासा आदि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहमान नदियाँ बरसात के समय पानी त्वरित गति से बहा ले जाती हैं। ढलान और बलुई मिट्टी के कारण या तो पानी तेजी से ढलकर या रेत से रिसकर वह जाता है। अतः इस इलाके की जलवायु खेती हेतु अधिक अनुकूल नहीं है। बिहार में अधिकांश पानी मानसून के चार महीनों के दौरान उपलब्ध होता है जिसका बाढ़ के कारण आशिक रूप से ही उपयोग किया जा सकता है। शेष आठ महीनों में पानी की उपलब्धता राज्य की माँग को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाती है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण सिंचाई व्यवस्था के बिना कृषि असंभव है। अतः इस क्षेत्र के लिए बाढ़ जल संचयन सबसे अच्छा विकल्प है जिसके लिए पारम्परिक - प्रणालियाँ सराहनीय रूप से अनुकूल हैं।

भारतीय सभ्यता में मानवीय हस्तक्षेप द्वारा वर्षा जल संग्रहण और प्रबन्धन का गहन इतिहास रहा है। भारत के विभिन्न इलाकों में मौजूद पारम्परिक जल प्रबन्धन प्रणालियों आज भी उतनी ही कारगर साबित हो सकती हैं जितनी पूर्व में थी। समय की कसौटी पर खरी उतरी और पारिस्थितिकी एवं स्थानीय संस्कृति के अनुरूप विकसित हुई पारम्परिक जल प्रबन्धन प्रणालियों ने लोगों की घरेलू और सिंचाई जरूरतों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पूरा किया है। एकीकृत मानव अनुभव ने पारम्परिक प्रणालियों को कालांतर में विकसित किया है जो उनकी सबसे बड़ी खासियत व ताकत है। आधुनिक प्रणालियों के विपरीत पारम्परिक प्रणालियों पारिस्थितिक संरक्षण पर अधिक जोर देती हैं। आहर-पईन सिंचाई प्रणाली संभवतः जातक युग (भगवान बुद्ध के पूर्ववर्ती अवतारों की कहानियों के लिखे जाने वाले दौर) से ही मगध क्षेत्र के सांस्कृतिक गौरव और अविछिन्न ऐतिहासिक पहचान का आधार रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक 'आहार' का अर्थ है पानी को पकड़ना (आ का अर्थ है आओ और हरका अर्थ है पकड़ना)। मगध क्षेत्र में लिखित कुणाल जातक में उल्लेख है कि जन भागीदारी से आहर-पईनों का निर्माण होता था जो कि खेतों या इलाकों की सीमा भी निर्धारित करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'आहरोदक-सेतु' से सिंचाई का जिक्र है। यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल (ई.पू. 321-297) में भारत भ्रमण पर आए थे द्वारा लिखित प्रसिद्ध किताव "भारत का विवरण" में बंद मुँह वाली नहरों से सिंचाई का जिक्र है। बौद्ध काल से ही मगध वासियों ने सामुदायिक श्रम से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप जल संरक्षण एवं सिंचाई की इस अद्भुत प्रणाली का विकास किया जिससे कि बरसाती नदियों का पानी संरक्षित कर कोसों दूर खेतों तक पहुँचाया जा सके। यह विकास प्रक्रिया ब्रिटिश हुकूमत के प्रारंभिक काल से भारत पर आधिपत्य करने तक चालू रही तथा औपनिवेशिक शासन काल में इस प्रणाली का डास शुरू हुआ और आज़ादी के बाद यह व्यवस्था अनाथ हो गयी। मगध वासियों ने प्राकृतिक अपवाह का कुशलतापूर्वक उपयोग किया क्योंकि तुलनात्मक रूप से यह मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा भू-जल दोहन की विधियों के मुकाबले अधिक सस्ता और कम श्रमसाध्य था। लगभग 18 से 28 फुट गहरे कुओं से सिंचाई हेतु पानी निकालने के लिए पूरे दक्षिण बिहार में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि मोट थी। औसतन एक मोट से एक दिन में एक चीघा के लगभग 3/5 हिस्से (एक एकड़ के 3/8 हिस्से) की सिंचाई हो सकती थी। मोट को चलाने के लिए दो आदमी और दो बैल की आवश्यकता होती थी। मोट के अलावा रहट पर्सियन व्हील का भी प्रयोग किया जाता था। कुछ स्थानों पर देकली का उपयोग किया जाता था जो मोट के मुकाबले बहुत ही सरल विधि है। खोखले ताड़ के पेड़ से बनी लटकुरी/करिंग नामक युक्ति का भी उपयोग किया जाता था। परंतु उपरोक्त सभी विधियों का कार्यान्वयन मानवीय श्रम के बिना संभव नहीं था।

सिंचाई के प्रति जागरूक लोगों ने छोटे पैमाने पर आहरों का निर्माण किया था जिससे सीमित क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती थी। ब्रिटिश हुकूमत राजस्व के वारे में वहुत सजग थी जो व्यापक सिंचाई योजनाओं के साथ कभी आगे नहीं आई क्योंकि यह भारी पूँजी निवेश के साथ ही संभव था तथा आपूर्ति किए गए पानी की दरों का भुगतान करने में भारतीय किसान सक्षम नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा सिंचाई परियोजनाओं में तब तक निवेश नहीं किया गया जब तक कि लाभ की पूर्ण गारंटी न हो। शहाबाद, गया और पटना जिले में सोन नहर (1873) के निर्माण तक बड़े पैमाने पर आहर-पईन प्रणाली से ही सिंचाई की जाती थी। 1901-03 के सिंचाई आयोग के मुताबिक आहर-पईन से गया जिले की लगभग 6.76 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती थी। डॉ० फ्रांसिस बुकानन-हैमिल्टन एक स्कॉटिश चिकित्सक थे जिन्होंने भारत में रहते हुए एक भूगोलवेत्ता सर्वेक्षक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वह अपनी किताब "एन एकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ भागलपुर" (1810-11) में लिखते हैं कि आहर-पईनों के पानी से किसान सिर्फ धान ही नहीं बल्कि सर्दियों में गेहूँ और जी की फसल भी उगाते थे। बाहर से दिखने में भले ही आहर-पईन व्यवस्था बदरूप और कच्ची लगे परंतु प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में पानी के न्यायसंगत उपयोग की यह अद्भुत देसी प्रणाली है। स्थानीय लोग इस प्रणाली को तालाव या पोखर भी कहते हैं। अन्य अंग्रेज लेखकों ने भी आहर-पईन प्रणाली की तारीफ की है। एल.एस.एस. औमेली ने 1906 में गया जिले के गजेटियर में लिखा है कि पूर्वी बंगाल से औसतन लगभग आधी बरसात वाले वर्तमान के दक्षिण बिहार में धान की खेती खूब होती है। साथ ही उत्तर बिहार की तुलना में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले दक्षिण बिहार में शीतकालीन धान का 90% हिस्सा सिंचित जमीन पर ही उगता है और इसका श्रेय काफी हद तक आहर-पईन प्रणाली को जाता है। बीसवीं शताब्दी की शुरुआत में प्रति आहर सिंचित क्षेत्र 57.12 हेक्टेयर था। बीसवीं सदी के पहले दो दशकों में दक्षिण बिहार में आहर-पईन द्वारा सिंचित क्षेत्र कुल फसली क्षेत्र (2.5 लाख हेक्टेयर) का 35% था जबकि उत्तर बिहार में यह कुल फसली क्षेत्र (3 लाख हेक्टेयर) का मात्र 3% था। आज़ादी के बाद इस प्रणाली द्वारा सिंचित क्षेत्र में लगातार गिरावट देखी गयी। दक्षिण विहार में वह क्षेत्र 1930 में 0.94 लाख हेक्टेयर से घटकर 1971 में 0.64 लाख हेक्टेयर, 1975-76 में 0.55 लाख हेक्टेयर रह गया था तथा पूरे बिहार में 1997 में यह क्षेत्र 0.53 लाख हेक्टेयर रह गया था।

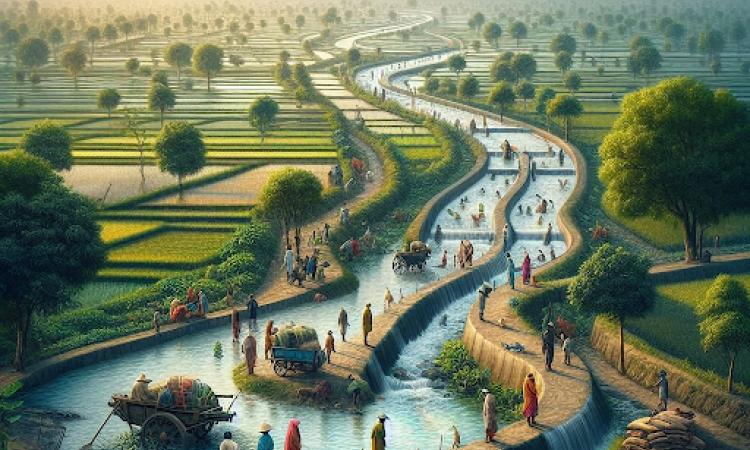

ब्रिटिश स्वभाव से व्यवसायी थे तथा उस समय वे देश के स्वामी थे इसलिए सुरक्षात्मक सिंचाई प्रदान करते हुए वे इससे लाभ कमाना चाहते थे। अतः अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिशों ने अपने तकनीकी और प्रबंधन कौशल के माध्यम से भौगोलिक परिदृश्य के अनुरूप इस प्रणाली को मजबूत करने में स्वार्थ से सहयोग किया था। आजादी से पहले की संस्थागत बड़े क्षेत्र के अपवाह को ग्रहण करने के लिए आहर बनाया गया हो तो स्पिलवे (अधिप्लव) या वीयर से अतिरिक्त पानी की निकासी की जाती है जो निचले आहर में इकट्ठा हो जाता है। जब तक आहर में पानी उपलब्ध है तब तक आहर से निचले क्षेत्र को सिंचित किया जा सकता है। जलाशय से सटे निचले क्षेत्र को आहर का पिंडा कहते हैं जो तटबंध की मिट्टी से पानी के रिसाव के कारण नम होता रहता है। तालाबों की तरह आहर की तलहटी की खुदाई नहीं की जाती है और न ही तालाबों में आहर की तरह ऊँचे बाँध होते हैं। तटबंध में सिंचाई हेतु अलग-अलग ऊँचाई पर पकी हुए मिट्टी से बने बेलनाकार निकास होते थे जिन्हें स्थानीय लोग भोस कहते हैं। यदि आहर में पानी की मात्रा अत्यधिक हो तो आधी पाइप के समान दिखने वाला खोखले ताड़ के पेड़ के तने से बना डोंगा पानी के निकास के समय से बना डोंगा पानी के निकास के समय होने वाले तटबंध की मिट्टी के अतिरिक्त कटाव को रोकता है। इसके अलावा बाँध के तल में ईंटों की चिनाई से पक्का पानी का निकास बनाया जाता है जिसे भाओ या भूआरी कहते हैं। बरसात के मौसम में यह निकास बंद रखे जाते हैं ताकि आहर में पानी इकट्ठा हो सके। आहर में संग्रहीत वर्षा जल से भू-जल पुनर्भरण होता है। एक कि.मी. लंबे आहर के तटबंध से करीव 400 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है। नदी से निकलने वाली दिक्परिवर्ती नहरों को स्थानीय भाषा में पईन कहते हैं, जो जल विपथकों से पानी प्राप्त करते हैं। नदी की धारा को अवरोधित करने वाले स्थान से जो कि अक्सर सिंचित भूमि स्तर से 2 से 5 कि.मी. पहले ऊँचाई पर होता है पईन पानी ग्रहण करते हैं, जिनकी लंबाई 25 से 32 कि.मी. तक होती हैं। आहर कृत्रिम रूप से बनाए गए बड़े पईनों के अंत में बनाए जाते हैं जिनसे आहरों में पानी भरता है। आहरों का पानी छोटे पईनों के माध्यम से खेतों तक पहुँचता है। पईनों को जमीन स्तर से ऊँचाई पर बनाया जाता है, जिसे सिंचने के लिए वे अभिप्रेत हैं। पईन के निकटतम ऊपरी खेत से निचले खेत में पानी गुरुत्व प्रवाह के कारण बहता है जिससे ऊर्जा संसाधनों की बचत होती है। अतः अतिरिक्त पानी से धान को कोई नुकसान नहीं होता है। चूंकि रेतीली नदियों का तल छिछला होता है इसलिए पईन ज्यादा गहरे नहीं होते हैं तथा प्राकृतिक ढलान के अनुसार वे अपने मूल उद्गम से कुछ दूरी तक की ही जमीन सींच पाते हैं। पईनों में जलस्तर बढ़ाने के लिए उन पर उपयुक्त अंतराल के बाद अस्थायी बाँध बनाए जाते हैं। पईनों के अंतिम छोर पर चौकस वाँध बना दिए जाते हैं जिससे कि अतिरिक्त पानी जमा हो जाए। दस शाखाओं वाले 'दसई' पईन के माध्यम से सैकड़ों गांवों की कई हजार एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकते हैं। कहते हैं कि गया जिले के दक्षिणी इलाके में हदहदवा पईन एक सौ आठ गाँव की सिंचाई करती है। बरगामा पईन (पईन जो बारह गाँव को सिंचित करें) मगध के हर क्षेत्र में हैं। प्रत्येक गाँव की निश्चित दिनों और घंटों की बारी होती है। जल आवंटन के इस न्यायसंगत तरीके को पाराबंदी वाराबंदी के रूप में जानते हैं। समान जल वितरण की यह प्रक्रिया आज भी प्रचलित है, क्योंकि सभी किसानों (अमीर हो या गरीब) के भूखंड जलस्रोत (पईन) के मुहाने पर, मध्य और अंत में स्थित हैं। नतीजतन जल की पर्याप्तता या अभाव दोनों को सभी किसानों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है।

भाग 2 यहां पढ़ें

दक्षिण बिहार की जीवनदायिनी 'पारम्परिक आहर-पईन जल प्रबन्धन प्रणाली' की समीक्षा (भाग 2)

/articles/dakshin-bihar-ki-jeevanadayinee-paramparik-aahar-pain-jal-prabandhan-pranaali-ki-sameeksha