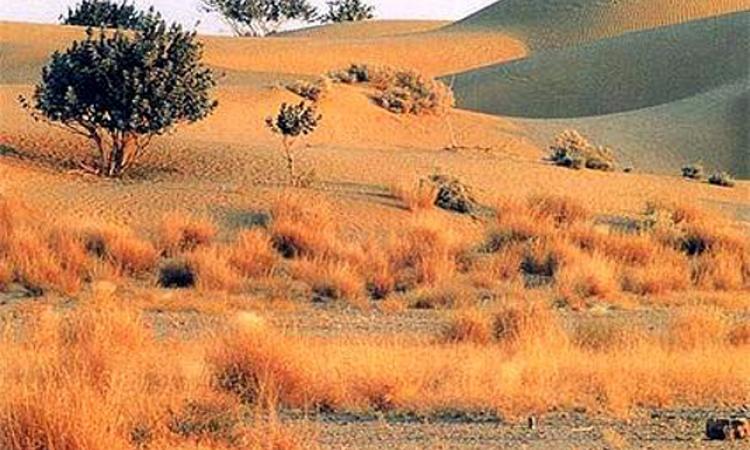

थार रेगिस्तान

रेगिस्तान का नाम आते ही जन साधारण के मन में स्वतः एक ऐसा दृश्य उत्पन्न होता है जहां दूर-दूर तक रेत ही रेत है, भीषण गर्मी है और जहां का वातावरण शुष्क है और पानी का भारी अभाव है। जबकि स्थिति भिन्न है। उपयुक्त स्थितियां अनेक स्थानों पर हो सकती हैं किंतु संसार के रेगिस्तानों में विभिन्नता होती है जैसे कि रेगिस्तान में कहीं रेतीली समतल भूमि तो कहीं चट्टानों के दृश्य तो कहीं पर नमक की झीलों की भरमार है।

सामान्यतः रेगिस्तान का निर्धारण वार्षिक वर्षा की मात्रा, वर्षा के कुल दिनों, तापमान, नमी आदि कारकों के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में सन् 1953 में यूनेस्को के लिए पेवरिल मीग्स द्वारा किया गया वर्गीकरण लगभग सर्वमान्य हैं। उन्होंने वार्षिक वर्षा के आधार पर विश्व के रेगिस्तानों को 3 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

जन साधारण की भाषा में रेगिस्तान का मतलब पानी का न होना अर्थात ‘‘जल ही जीवन है” का सही अर्थ रेगिस्तान में ही समझ आता है। इसलिए कहा जा सकता है कि रेगिस्तान में जल ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि यदि प्रकृति ने रेगिस्तान को अत्यधिक शुष्क क्षेत्र बनाया है तो वहीं उसमें जीवन के स्थायित्व के लिए पर्याप्त जल श्रोतों की किसी न किसी रूप में व्यवस्था भी की है। जल प्रबन्धन प्रणालियों का यदि व्यवहारिक समता और समुदाय आधारित विकास करना है, तो जल संग्रहण की परम्परागत प्रणालियों का निर्माण आज भी प्रासंगिक है। जैसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ‘कुहल‘ जैसी पारम्परिक प्रणालियां आज भी मौजूद हैं। रेगिस्तान में जल संरक्षण, जल उपयोग में दक्षता, जल का पुनरूपयोग, भू-जल पुनर्भरण और परिस्थितिकी के स्थायित्व की ओर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है।

इस रिसर्च पेपर को पूरा पढ़ने के लिए अटैचमेंट देखें

सामान्यतः रेगिस्तान का निर्धारण वार्षिक वर्षा की मात्रा, वर्षा के कुल दिनों, तापमान, नमी आदि कारकों के द्वारा किया जाता है। इस संबंध में सन् 1953 में यूनेस्को के लिए पेवरिल मीग्स द्वारा किया गया वर्गीकरण लगभग सर्वमान्य हैं। उन्होंने वार्षिक वर्षा के आधार पर विश्व के रेगिस्तानों को 3 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।

जन साधारण की भाषा में रेगिस्तान का मतलब पानी का न होना अर्थात ‘‘जल ही जीवन है” का सही अर्थ रेगिस्तान में ही समझ आता है। इसलिए कहा जा सकता है कि रेगिस्तान में जल ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि यदि प्रकृति ने रेगिस्तान को अत्यधिक शुष्क क्षेत्र बनाया है तो वहीं उसमें जीवन के स्थायित्व के लिए पर्याप्त जल श्रोतों की किसी न किसी रूप में व्यवस्था भी की है। जल प्रबन्धन प्रणालियों का यदि व्यवहारिक समता और समुदाय आधारित विकास करना है, तो जल संग्रहण की परम्परागत प्रणालियों का निर्माण आज भी प्रासंगिक है। जैसे हिमाचल और जम्मू-कश्मीर में ‘कुहल‘ जैसी पारम्परिक प्रणालियां आज भी मौजूद हैं। रेगिस्तान में जल संरक्षण, जल उपयोग में दक्षता, जल का पुनरूपयोग, भू-जल पुनर्भरण और परिस्थितिकी के स्थायित्व की ओर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है।

इस रिसर्च पेपर को पूरा पढ़ने के लिए अटैचमेंट देखें

Path Alias

/articles/raegaisataana-maen-jala-aura-jana-sahabhaagaitaa

Post By: Hindi