सभ्यता की दौड़ में भौतिक साधनों को जुटाने की होड़ आज संपूर्ण मानव जाति को इस कदर उलझाये हुए है कि हम अपने आस-पास के वातावरण, अपने परिवेश से पहले की तरह ही घिरे होने के बावजूद उससे पूरी तरह निष्प्रभावित हैं। हमारे अंदर की संवेदनशीलता मरती जा रही है और हम भावनाओं की पूरी तौर पर उपेक्षा कर सिर्फ एक यंत्र की तरह जी रहे हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए और जीव जंतुओं के संसार के दूसरे सदस्यों की चर्चा न भी की जाए तब भी हमें वनस्पति जगत तक में फैली संवेदनशीलता के आगे शर्मिंदा ही होना पड़ेगा।

सभ्यता के विकास के साथ हमारी सोच-समझ और ज्ञान का दायरा बढ़ा है पर कितना आश्चर्य है कि प्रकृति से दूरी बढ़ाकर हमने अनेक ऐसी चीजों की महत्ता को ही अस्वीकार दिया जिनके बिना जीवन ही संभव नहीं। खुली स्वच्छ हवा, खिली-खिली धूप और सोंधी महक देती मिट्टी से बढ़ता हमारा फासला यदि हमारे अज्ञान के कारण होता तो शायद सब्र आ जाता, परंतु जानते-बूझते बरती जाने वाली इस उपेक्षा के बारे में क्या कहा जाए? खुली ताजी हवा की वनिस्पत एयरकंडीशनरों का लगाव बढ़ता जा रहा है, दिन के स्वाभाविक प्रकाश को छोड़ हम ट्यूबलाइटों की रोशनी को अधिक पसंद करने लगे हैं और सभ्य कहलाने के नाम पर हमारी इस दिशा में चाहते इतनी ऊँची उठ गई है कि मिट्टी की बात तो दूर हमारा बस चले तो हम जमीन पर पाँव ही न रखें।

बड़े से बड़ा युद्ध लड़कर उसमें विजय हासिल किस तरह की जाए, हमेशा इसी तैयारी में लगे रहने वाले मानव के जीवन में संवेदनशीलता का वैसे भी भला काम ही क्या है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार संवेदनशीलता का गुण तो भौतिक विकास में बाधक ही होता है तभी तो अपने इस गुण को सुरक्षित रखने वाला छोटे से छोटा पौधा भी नष्ट होने के पहले विकास के एक सीमित स्तर को ही छू पाता है और सदियों से यही क्रम चल रहा है। इस दिशा में विकास की कोई भी नई मंजिल उसने हासिल नहीं की पर अपने जन्मजात गुण और प्रकृति से निकटता को उसने किसी खूबी से बनाए रखा है यह देखकर आश्चर्य होता है।

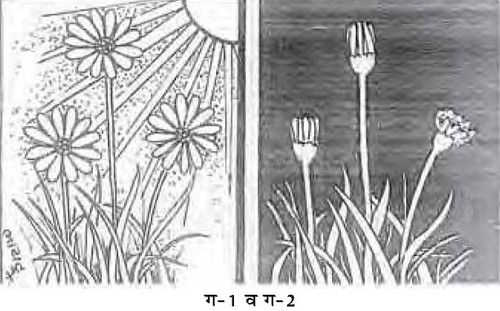

वनस्पति जगत के बारे में गहराई से अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पेड़-पौधे केवल स्पर्श से ही प्रभावित नहीं होते। प्रकाश, हवा, सर्दी, गर्मी, रात-दिन और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण आदि का भी इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है और यह गुण ट्रॉपिज्म या गतिशीलता कहलाता है। प्राय: ही यह देखा जाता है कि बरामदे आदि में रखे रहने वाले पौधे थोड़े समय बाद उस ओर मुड़ जाते हैं जिधर से प्रकाश आकर उन पर पड़ता है। पर ऐसा होता क्यों है - यह जरूर एक जिज्ञासा का विषय है। विशेषतौर पर यह जिज्ञासा उस समय और बढ़ जाती है जब हम इस तथ्य से अवगत होते हैं कि प्रकाश में पेड़-पौधों को अपनी ओर आकर्षित कर सकने वाला कोई गुण नहीं होता।

पौधों के अंग-प्रत्यंग में ऑक्सिन नामक पदार्थ होता है जो इसकी कोशिकाओं को बढ़- बढ़ाकर पौधों के विकास में सहायक होता है। परंतु प्रकृति का पौधों के साथ यह कैसा परिहास है कि पौधों की वृद्धि में सहायक यह आॅक्सिन पदार्थ प्रकाश में अपना मूल गुण खो निष्क्रिय हो जाता है। अत: होता क्या है कि पौधे के उस भाग में जिस पर प्रकाश सीधा पड़ रहा होता है, ऑक्सिन के प्रभावहीन हो जाने के कारण कोशिकाओं की वृद्धि का कार्य बहुत धीमा हो जाता है जबकि प्रकाश से अप्रभावित पौधों में दूसरी ओर विकास दर सामान्य गति से चलती रहती है। जाहिर है कि एक ही पौधे में कोशिकाओं के इस तरह असंतुलित विकास के कारण कुछ विकार तो दृष्टिगोचर होना ही चाहिए और वह पौधे के सीधा ऊपर बढ़ने के बजाय प्रकाश की ओर मुड़ जाने के रूप में देखा जा सकता है।

पौधों के अंग-प्रत्यंग में ऑक्सिन नामक पदार्थ होता है जो इसकी कोशिकाओं को बढ़- बढ़ाकर पौधों के विकास में सहायक होता है। परंतु प्रकृति का पौधों के साथ यह कैसा परिहास है कि पौधों की वृद्धि में सहायक यह आॅक्सिन पदार्थ प्रकाश में अपना मूल गुण खो निष्क्रिय हो जाता है। अत: होता क्या है कि पौधे के उस भाग में जिस पर प्रकाश सीधा पड़ रहा होता है, ऑक्सिन के प्रभावहीन हो जाने के कारण कोशिकाओं की वृद्धि का कार्य बहुत धीमा हो जाता है जबकि प्रकाश से अप्रभावित पौधों में दूसरी ओर विकास दर सामान्य गति से चलती रहती है। जाहिर है कि एक ही पौधे में कोशिकाओं के इस तरह असंतुलित विकास के कारण कुछ विकार तो दृष्टिगोचर होना ही चाहिए और वह पौधे के सीधा ऊपर बढ़ने के बजाय प्रकाश की ओर मुड़ जाने के रूप में देखा जा सकता है।प्रत्येक पौधे के जन्म के शुरुआती दौर से ही मानों इसकी जड़ों और तने के बीच अपने-अपने रास्तों पर चलने का एक समझौता सा रहता है और इसी समझौते के अंतर्गत इसकी जड़ें हमेशा पृथ्वी में नीचे की ओर और तना सीधा लम्बवत ऊपर की ओर बढ़ने को बाध्य नजर आता है। यही कारण है कि किसी पहाड़ी ढलान पर उगने वाले देवदार या चीड़ आदि के वृक्ष उस ढलान से 900 का कोण न बनाकर हमेशा क्षैतिज धरातल से ही इस कोण का रचना करते सीधे ऊपर बढ़ते जाते हैं। इतना ही नहीं एक गमले में सीधे ऊर्ध्वाधर बढ़ते किसी पौधे को यदि गमले समेत आड़ा लिटा दिया जाए तो कुछ दिनों बाद पौधे का तना मुड़कर धरातल से 900 का कोण बनाता हुआ फिर से सीधा ऊपर उठने लगता है।

इस तथ्य के पीछे जो वैज्ञानिक आधार है वह यह है कि तने की कोशिकाओं में भरे जीवन रस में स्टेटोलिथ्स नामक स्टार्चयुक्त कण मौजूद रहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से तने की निचली सतह में उतर आते हैं। इससे तने के इस भाग की कोशिकाओं की वृद्धि की दर विशेषरूप से बढ़ जाती है। नतीजे के तौर पर तने की निचली सतह ऊपर की तुलना में तेजी से बढ़ कर तने को ऊपर की ओर मोड़ देती है।

बेल-लताएं किसी ने न देखी हों ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खुशबूदार व खूबसूरत फूलों की हों या सेम व तोरई जैसे सब्जियों की पर हर कोई इनसे किसी न किसी रूप में परिचित तो है ही। अपने सहारे के साथचिपक-लिपट कर बढ़ते जाने के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। अँगुली पकड़ते ही बाँह पकड़ने वाली कहावत को सही मायने में चरितार्थ करती इन बेलों के लिये उन्हें खंभे या पेड़ के तने जैसे किसी भी सहारे को बस स्पर्श करने की जरूरत है, बाकी तो इस स्पर्श की प्रतिक्रिया मात्र से जिसे हेप्टोट्रॉपिज्म कहते हैं, ये अपने आप लिपटने बढ़ने का काम कर लेती हैं। वास्तव में बाहरी स्पर्श की अनुभूति के साथ ही इनके रेशे उत्तेजित हो अपने सहारे को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर देते हैं। सबसे मजेदार बात तो यह कि इनकी यह वृत्ताकार गति हमेशा घड़ी की सुइयों के घुमाव की दिशा में ही होती है। यह क्रिया भी कोशिकाओं के अंदर भरे संवेदनशील जीवन रस के कारण ही संभव हो पाती है।

स्पर्श से प्रभावित हुई संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप कीट भक्षी पौधों में भी एक ऐसी रोचक प्रक्रिया देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत बेचारे नन्हें कीट पतंगे इनके आकर्षक फूलों पर बैठे नहीं कि यह स्पर्श उनके जान का दुश्मन बन जाता है। इन पौधों द्वारा किया जाने वाला शिकार इतनी फुर्ती और चमत्कारिक ढंग से होता है कि इसमें सारा खेल सेकेंड के भी शतांश में ही निबट जाता है। सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप नामक पुष्पों की संवेदनशीलता ने तो इन्हें मांसाहारी पौधों की श्रेणी का एक विशिष्ट सदस्य बना दिया है। सनड्यू तो इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि स्पर्श तो दूर, वर्षा की सिर्फ एक बूँद या हवा का सिर्फ एक झोंका ही उसके ऊपर अपना असर दिखाने के लिये काफी है। अपने विकसित मस्तिष्क के कमाल से गौरवान्वित होते मानव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि बिना मस्तिष्क वाले इस फूल को बार-बार बेवकूफ क्यों नहीं बनाया जा सकता? रजकण जैसी कोई भी चीज इसके ऊपर रखकर इसे एक या दो बार ही धोखा दिया जा सकता है। बार-बार यही क्रिया दोहराकर उन्हीं परिणामों की प्राप्ति का प्रयास निराशा ही देगी। बिना आँख, बिना मस्तिष्क वाले अनुभवों पर आधारित होने वाली ये प्रतिक्रियाएँ संवेदनशीलता की चरम परिणति नहीं तो और क्या मानी जायेंगी?

स्पर्श से प्रभावित हुई संवेदनशीलता के परिणामस्वरूप कीट भक्षी पौधों में भी एक ऐसी रोचक प्रक्रिया देखने को मिलता है जिसके अंतर्गत बेचारे नन्हें कीट पतंगे इनके आकर्षक फूलों पर बैठे नहीं कि यह स्पर्श उनके जान का दुश्मन बन जाता है। इन पौधों द्वारा किया जाने वाला शिकार इतनी फुर्ती और चमत्कारिक ढंग से होता है कि इसमें सारा खेल सेकेंड के भी शतांश में ही निबट जाता है। सनड्यू और वीनस फ्लाई ट्रैप नामक पुष्पों की संवेदनशीलता ने तो इन्हें मांसाहारी पौधों की श्रेणी का एक विशिष्ट सदस्य बना दिया है। सनड्यू तो इतना ज्यादा संवेदनशील होता है कि स्पर्श तो दूर, वर्षा की सिर्फ एक बूँद या हवा का सिर्फ एक झोंका ही उसके ऊपर अपना असर दिखाने के लिये काफी है। अपने विकसित मस्तिष्क के कमाल से गौरवान्वित होते मानव के पास इस बात का कोई जवाब नहीं कि बिना मस्तिष्क वाले इस फूल को बार-बार बेवकूफ क्यों नहीं बनाया जा सकता? रजकण जैसी कोई भी चीज इसके ऊपर रखकर इसे एक या दो बार ही धोखा दिया जा सकता है। बार-बार यही क्रिया दोहराकर उन्हीं परिणामों की प्राप्ति का प्रयास निराशा ही देगी। बिना आँख, बिना मस्तिष्क वाले अनुभवों पर आधारित होने वाली ये प्रतिक्रियाएँ संवेदनशीलता की चरम परिणति नहीं तो और क्या मानी जायेंगी? इतना ही नहीं, कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितयों में भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते। प्रयोग के लिये यदि ऐसे पौधों पर रात के समय दिन जैसा तेज प्रकाश डाला जाए या फिर भरी दोपहरी में उनहें अंधेरी कोठरी में रखकर प्रकाश से पूरी तरह वंचित कर दिया जाए, तब भी चाहे कुछ दिनों तक ही सही, पर वे अपने पूर्व-स्वभाव को भूल नहीं पाते हैं। ऐसे में पहले की तरह ही ये पौधे रात में सोने और दिन में जागने की प्रवृत्ति पर ही कायम रहते हैं। हाँ, प्रयोग की लंबी अवधि उन्हें अपने को इस नये वातावरण के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव के लिये बाध्य कर देती है यह बात और है।

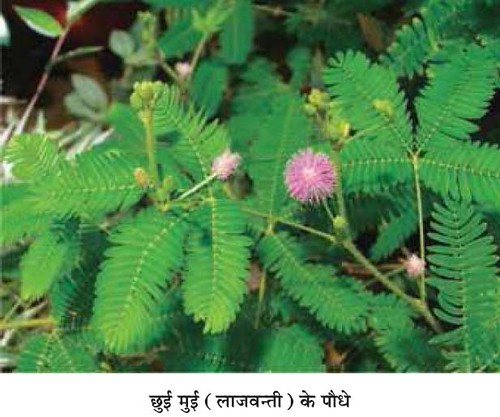

इतना ही नहीं, कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो विपरीत परिस्थितयों में भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ते। प्रयोग के लिये यदि ऐसे पौधों पर रात के समय दिन जैसा तेज प्रकाश डाला जाए या फिर भरी दोपहरी में उनहें अंधेरी कोठरी में रखकर प्रकाश से पूरी तरह वंचित कर दिया जाए, तब भी चाहे कुछ दिनों तक ही सही, पर वे अपने पूर्व-स्वभाव को भूल नहीं पाते हैं। ऐसे में पहले की तरह ही ये पौधे रात में सोने और दिन में जागने की प्रवृत्ति पर ही कायम रहते हैं। हाँ, प्रयोग की लंबी अवधि उन्हें अपने को इस नये वातावरण के अनुसार अपनी दिनचर्या में बदलाव के लिये बाध्य कर देती है यह बात और है।सूरजमुखी का दिन भर सूर्य की ओर मुँह किये उसी के साथ मुड़ते जाना और कमलिनी का सूर्य के उदय के साथ खिलना और इसके अस्त होने के साथ अपनी पंखुड़ियों को समेट लेने का सूरज की आराधना और प्रेम से कहीं कोई संबंध नहीं है। यह तो कवियों की कल्पना मात्र है। इसी प्रकार हर ऋतु के साथ अपनी रंगत बदलने वाला धूप छाँव का पौधा हो या स्पर्श की बात तो दूर, सिर्फ छाया पड़ जाने भर से कुछ समय के लिये मुरझा जाने वाला लाजवंती का पौधा - इन सबके ही साथ कहानी किस्से चाहे कोई से भी जुड़े हों पर वास्तविकता की जड़ में तो समाई है सिर्फ इनकी संवदेनशील प्रकृति जिसके कारण ही इनमें जीवन है, जागृति है, ताजगी है और है एक विशेष आकर्षण।

पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर लगता है कि मानव शरीर में भी कोई ऐसा तत्व जरूर समाहित रहता होगा जिसकी निष्क्रियता के कारण ही आज हम अपनी संवेदनशीलता की विशेषता खोते जा रहे हैं और अगर वास्तव में ऐसा है तो कौन जाने विज्ञान कृत्रिम रूप से तैयार किये गये इस तरह के किसी तत्व को शरीर में प्रविष्ट कराकर हमें संवेदनशीला का हमारा पुराना गुण कब वापस दिला पायेगा ?

पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर लगता है कि मानव शरीर में भी कोई ऐसा तत्व जरूर समाहित रहता होगा जिसकी निष्क्रियता के कारण ही आज हम अपनी संवेदनशीलता की विशेषता खोते जा रहे हैं और अगर वास्तव में ऐसा है तो कौन जाने विज्ञान कृत्रिम रूप से तैयार किये गये इस तरह के किसी तत्व को शरीर में प्रविष्ट कराकर हमें संवेदनशीला का हमारा पुराना गुण कब वापस दिला पायेगा ?विनाश के कगार पर खड़े मानव के लिये आज के परिवेश में यह बात और भी जरूरी हो गई है कि वो संवेदनशीलता के महत्त्व को स्वीकार कर अपने अंदर इस गुण का विकास करे। शायद तभी ‘जिओ और जीने दो’ के सिद्धांत पर सच्ची तरह अमल कर हम वसुधैव कुटुम्बकम का अपना सपना साकार का पाएंगे। वरना, संवेदनशीलता से रहित मानव का सिर्फ वैज्ञानिक स्तर पर हासिल उपलब्धियों के साथ इक्कीसवीं सदी में इस तरह कदम बढ़ाते जाना, आगे आने वाले समय में संपूर्ण सृष्टि के लिये यदि अभिशाप सिद्ध हो जाए तो इसमें शायद बहुत आश्चर्य की कोई बात नहीं होगी।

Path Alias

/articles/parakartai-maen-chaipaa-haai-sanvaedanasailataa-kaa-marama

Post By: Hindi