उत्तरांचल में जल स्रोत की भौगोलिक संरचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के जल संग्रहण ढाँचे हैं। लम्बे समय से इन स्रोतों की उपेक्षा व कुप्रबन्धन के कारण अधिकतर जल स्रोतों की स्थिति दयनीय हो गई है तथा अधिकतर जल स्रोत प्रदूषित हो गये हैं। इन स्रोतों से स्वच्छ जल का निरन्तर प्रवाह बनाये रखने के लिए इन स्रोतों का जीर्णोद्धार व रख-रखाव अति आवश्यक है।

नौले प्रायः ऐसे जल स्रोत पर निर्मित होते हैं जहाँ पर पानी ऊँचाई से न गिरकर जमीन के भीतर से रिसकर जमा होता है। ये संरचनायें इस तथ्य पर आधारित होती हैं कि हिमालय की युवा चट्टानों में अनेक उपधरातलीय भ्रंश विद्यमान हैं जिनसे जल रिसता रहता है। मूलतः यह बावड़ीनुमा संरचना है जिसे आमतौर पर तीन ओर से पत्थर की दीवार से बंद का ऊपर छत डाल दी जाती है। नौलों के तल का आकार यज्ञवेदी का ठी उल्टा होता है।

पानी वर्गाकार सीढ़दार बावड़ी में जमा होता है। इन सीढ़ियों को पत्थरों से इस प्रकार बनाया जाता है कि पत्थरों के बीच की दरारों से रिसकर स्रोत का पानी नौले में इकट्ठा होता रहे। नौले सामान्यतः 3 मीटर तक गहरे होते हैं।

पानी वर्गाकार सीढ़दार बावड़ी में जमा होता है। इन सीढ़ियों को पत्थरों से इस प्रकार बनाया जाता है कि पत्थरों के बीच की दरारों से रिसकर स्रोत का पानी नौले में इकट्ठा होता रहे। नौले सामान्यतः 3 मीटर तक गहरे होते हैं।

नौले का जल स्रोत अत्यन्त संवेदनशील होता है। इनके ढ़ाँचों में छेड़छाड़ की परिणति स्रोत के सूखने में होती है। कई बार भूकम्प आने के उपरान्त भी नौलों के सूखने या उनकी जल उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है। समय के अन्तराल के साथ इन नौलों के प्रबन्धन व रख-रखाव की सामाजिक पद्धतियाँ समाप्त होती चली गयी हैं। इस कारण अनेक नौले गाद से भर गये हैं, और उनका स्राव कम हो गया है। नियिमित सफाई की व्यवस्था न होने के कारण अधिकतर नौलों का जल प्रदूषित हो गया है जिससे इनमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, काई व जलचर पाये जाते हैं। पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गन्दा पानी भी नौले में चला जाता है।

नौलों के जीर्णीद्धार के लिए उनकी मूल ढ़ाँचों से छेड़छाड़ न करते हुए, उनकी नियमित सफाई की व्यवस्था आवश्यक है। यदि ग्रामवासी प्रतिमाह श्रमदान करके इन नौलों की सफाई करें तो इन नौलों का पानी प्रदूषण रहित हो सकता है। नौले को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैः

i. नौले के बाहर पक्का फर्श बनाना।

ii. वर्षा के पानी के निकास के लिये नालियाँ बनाना।

iii. नहाने के लिये नौले से उचित दूरी पर स्नानागार व बर्तन धोने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाना।

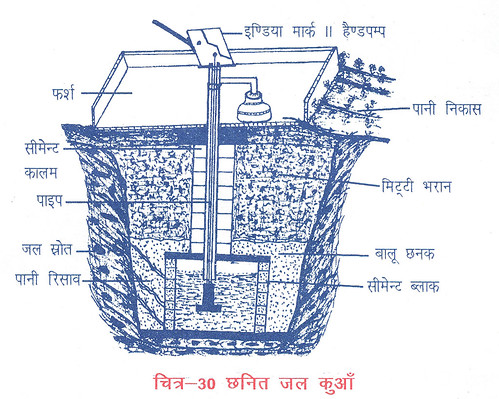

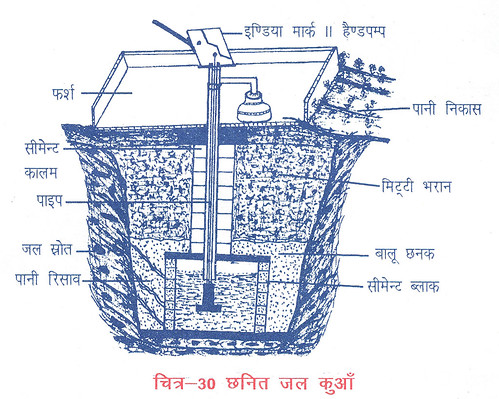

यदि समेट क्षेत्र के परम्परागत स्रोत सूख गये हों, लुप्त हो गये हों अथवा उनमें पानी का प्रवाह कम हो गया हो तो ऐसे गाँव में पानी की कमी को दूर करने के लिए छनित जल कुआँ तकनीकी विकसित की गयी है। जिस स्थान पर भूमिगत जल का स्रोत उपलब्ध होने की सम्भावना हो उस स्थान पर खुदाई करते हैं जहाँ पर प्रायः 20 से 30 फुट खोदने पर पानी निकल आता है। इन कुओं पर छनित टैंक बना कर संग्रहित पानी को हैंडपम्प से ऊपर उठाकर जलापूर्ति करते हैं। सामान्यतः हैंडपम्प से निकलने वाले पानी की मात्रा कुएँ में भूमि द्वारा स्रावित पानी की दर पर निर्भर करता है।

छनित जल कुआँ प्रायः सम्पूर्ण स्थानीय संसाधनों एवं मिस्त्रियों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पानी की सम्भावना वाले स्थान का चयन करने के उपरान्त उस स्थान पर 10 फुट व्यास की गोलाई में खुदाई करते हैं। भूमि की खुदाई तब तक करते रहते हैं जब तक कि भूमि के अन्दर पानी का स्रोत न मिल जाए। पानी का स्रोत मिलने के उपरान्त पुनः 5 फिट तक और गहरा खोदते हैं। यह कार्य काफी कठिन होता है जिसमें अपेक्षित सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी से सनी मिट्टी को कुएँ के अन्दर से बाहर फेंकना पड़ता है। खुदाई पूर्ण होने के पश्चात सीमेंट, बालू, रोड़ी के मिश्रण से कुएँ का फर्श डालते हैं जिसमें कैलशियम क्लोराइड मिलाते हैं ताकि फर्श शीघ्र पक्का हो सके। इसके उपरान्त कुएँ की चिनाई प्रारम्भ करते हैं। कुएँ की दीवालें छिद्रयुक्त ब्लाॅकों से बनाई जाती है। छिद्र युक्त ब्लाॅक सामान्यतः 1:2:8 अनुपात के सीमेंट, बालू, रोड़ी से बनाये जाते हैं। कुआँ बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कुआँ बनाने में उपयोग हुए ब्लाॅक छिद्रयुक्त हों ताकि उन छिद्रों से ही पानी कुएँ में जाये।

छनित जल कुआँ प्रायः सम्पूर्ण स्थानीय संसाधनों एवं मिस्त्रियों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पानी की सम्भावना वाले स्थान का चयन करने के उपरान्त उस स्थान पर 10 फुट व्यास की गोलाई में खुदाई करते हैं। भूमि की खुदाई तब तक करते रहते हैं जब तक कि भूमि के अन्दर पानी का स्रोत न मिल जाए। पानी का स्रोत मिलने के उपरान्त पुनः 5 फिट तक और गहरा खोदते हैं। यह कार्य काफी कठिन होता है जिसमें अपेक्षित सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी से सनी मिट्टी को कुएँ के अन्दर से बाहर फेंकना पड़ता है। खुदाई पूर्ण होने के पश्चात सीमेंट, बालू, रोड़ी के मिश्रण से कुएँ का फर्श डालते हैं जिसमें कैलशियम क्लोराइड मिलाते हैं ताकि फर्श शीघ्र पक्का हो सके। इसके उपरान्त कुएँ की चिनाई प्रारम्भ करते हैं। कुएँ की दीवालें छिद्रयुक्त ब्लाॅकों से बनाई जाती है। छिद्र युक्त ब्लाॅक सामान्यतः 1:2:8 अनुपात के सीमेंट, बालू, रोड़ी से बनाये जाते हैं। कुआँ बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कुआँ बनाने में उपयोग हुए ब्लाॅक छिद्रयुक्त हों ताकि उन छिद्रों से ही पानी कुएँ में जाये।

औसतन कुआँ लगभग 2 मीटर व्यास का होता है जिसे ऊपर से सामान्यतः फेरोसीमेंट के ढ़क्कन से ढ़क लिया जाता है। कुएँ की चारों दीवरों के बाहरी तरफ से बालू भर दिया जाता है। रिसाव का जल बालू से छन कर कुएँ में प्रवेश करता है और कुएँ में जमा होता है। कुएँ के चारों तरफ की मिट्टी से अच्छी तरह भराव किया जाता है। इसके उपरान्त कुएँ में इण्डिया मार्क।। हैंडपम्प को लगाते हैं। कुएँ में बाहरी गंदा पानी न जाये, इसके लिए सतह पर सीमेंट-कंक्रीट का चबूतरा बना देते हैं। बाहरी पानी की निकासी के लिए चबूतरे के साथ-साथ नाली बनायी जाती है ताकि गन्दगी कुएँ में न जाए।

एक कुएँ की निर्माण में लगभग एक माह का समय लगता है तथा इसके निर्माण की लागत स्रोत की गहराई, कार्यस्थल की स्थिति सड़क से दूरी आदि पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक कुआँ बनाने में कुल लागत 30 हजार से 40 हजार तक आती है जिसमें निर्माण सामग्री व मजदूरी का अनुपात क्रमशः 60 एवं 40 होता है।

सामान्यतः छनित जल कुएँ का पानी स्वच्छ होता है किन्तु यदि यह घनी आबादी वाली बस्तियों के नजदीक बना हो तो शौचालयों व अन्य दूषित पानी से इसके जल के प्रदूषित होने की सम्भावना रहती है अतः छनित जल कुओं की सतह पर पक्का फर्श व गन्दे जल के निकास के लिए नालियाँ बनानी आवश्यक है।

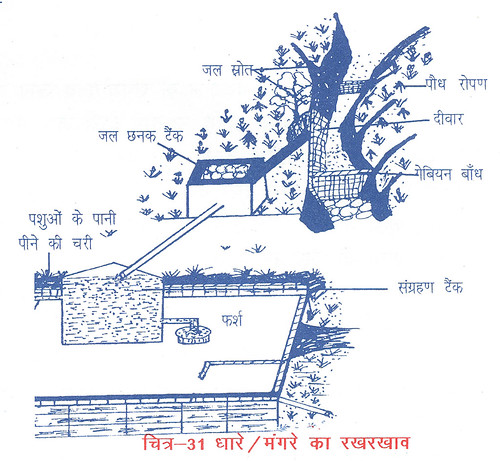

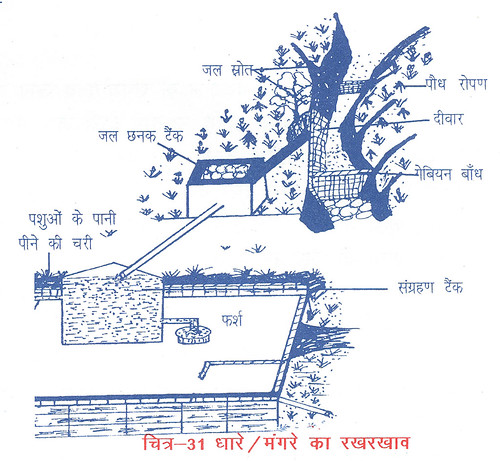

धारे/मंगरे प्रायः ऐसे जल स्रोत पर निर्मित होते हैं जहाँ पर धरती से पानी ऊँचाई से निकलता है। स्थानीय समुदाय इस जल स्रोत से नाला बना कर अथवा लकड़ी का पनाला बनाकर इस स्रोत के पानी का उपयोग करते हैं।

अधिकतर धारे/मंगरे का पानी स्रोत के आसपास की गन्दगी से प्रदूषित हो जाता है। इस स्रोत को प्रदूषण रहित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैंः

अधिकतर धारे/मंगरे का पानी स्रोत के आसपास की गन्दगी से प्रदूषित हो जाता है। इस स्रोत को प्रदूषण रहित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैंः

i. स्रोत के कच्चे नाले को पक्का करना ताकि मिट्टी व कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर न आयें।

ii. धारे पर पक्का फर्श बनाना।

iii. पशुओं के पीने के लिए धारे के पास अलग से चैम्बर बनाना।

iv. सामूहिक स्नानागार बनाना।

v. कपड़े व बर्तन धोने के लिए सोख्ता गड्ढे की व्यवस्था करना।

vi. यदि स्रोत गधेरे के समीप हो तो स्रोत के पानी को वर्षा के जल से दूषित होने से बचाने के लिए नाले पर दीवार व निकास नाली बनाना।

vii. यदि स्रोत से पानी पाइपलाइन द्वारा गाँव में ले जाया जा रहा हो तो स्रोत पर संग्रहण टैंक, फिल्टर चैम्बर बनाना।

viii. यदि स्रोत पर भू-स्खलन की सम्भावनाएँ अधिक हो तो पक्की दीवार व गेवियन ढाँचा बनाना।

1. नौले

नौले प्रायः ऐसे जल स्रोत पर निर्मित होते हैं जहाँ पर पानी ऊँचाई से न गिरकर जमीन के भीतर से रिसकर जमा होता है। ये संरचनायें इस तथ्य पर आधारित होती हैं कि हिमालय की युवा चट्टानों में अनेक उपधरातलीय भ्रंश विद्यमान हैं जिनसे जल रिसता रहता है। मूलतः यह बावड़ीनुमा संरचना है जिसे आमतौर पर तीन ओर से पत्थर की दीवार से बंद का ऊपर छत डाल दी जाती है। नौलों के तल का आकार यज्ञवेदी का ठी उल्टा होता है।

पानी वर्गाकार सीढ़दार बावड़ी में जमा होता है। इन सीढ़ियों को पत्थरों से इस प्रकार बनाया जाता है कि पत्थरों के बीच की दरारों से रिसकर स्रोत का पानी नौले में इकट्ठा होता रहे। नौले सामान्यतः 3 मीटर तक गहरे होते हैं।

पानी वर्गाकार सीढ़दार बावड़ी में जमा होता है। इन सीढ़ियों को पत्थरों से इस प्रकार बनाया जाता है कि पत्थरों के बीच की दरारों से रिसकर स्रोत का पानी नौले में इकट्ठा होता रहे। नौले सामान्यतः 3 मीटर तक गहरे होते हैं।नौले का जल स्रोत अत्यन्त संवेदनशील होता है। इनके ढ़ाँचों में छेड़छाड़ की परिणति स्रोत के सूखने में होती है। कई बार भूकम्प आने के उपरान्त भी नौलों के सूखने या उनकी जल उत्पादन की क्षमता में वृद्धि हुई है। समय के अन्तराल के साथ इन नौलों के प्रबन्धन व रख-रखाव की सामाजिक पद्धतियाँ समाप्त होती चली गयी हैं। इस कारण अनेक नौले गाद से भर गये हैं, और उनका स्राव कम हो गया है। नियिमित सफाई की व्यवस्था न होने के कारण अधिकतर नौलों का जल प्रदूषित हो गया है जिससे इनमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, काई व जलचर पाये जाते हैं। पानी के निकास की समुचित व्यवस्था न होने के कारण गन्दा पानी भी नौले में चला जाता है।

नौलों के जीर्णीद्धार के लिए उनकी मूल ढ़ाँचों से छेड़छाड़ न करते हुए, उनकी नियमित सफाई की व्यवस्था आवश्यक है। यदि ग्रामवासी प्रतिमाह श्रमदान करके इन नौलों की सफाई करें तो इन नौलों का पानी प्रदूषण रहित हो सकता है। नौले को प्रदूषित होने से बचाने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैः

i. नौले के बाहर पक्का फर्श बनाना।

ii. वर्षा के पानी के निकास के लिये नालियाँ बनाना।

iii. नहाने के लिये नौले से उचित दूरी पर स्नानागार व बर्तन धोने के लिए सोख्ता गड्ढा बनाना।

2. छनित जल कुआँ

यदि समेट क्षेत्र के परम्परागत स्रोत सूख गये हों, लुप्त हो गये हों अथवा उनमें पानी का प्रवाह कम हो गया हो तो ऐसे गाँव में पानी की कमी को दूर करने के लिए छनित जल कुआँ तकनीकी विकसित की गयी है। जिस स्थान पर भूमिगत जल का स्रोत उपलब्ध होने की सम्भावना हो उस स्थान पर खुदाई करते हैं जहाँ पर प्रायः 20 से 30 फुट खोदने पर पानी निकल आता है। इन कुओं पर छनित टैंक बना कर संग्रहित पानी को हैंडपम्प से ऊपर उठाकर जलापूर्ति करते हैं। सामान्यतः हैंडपम्प से निकलने वाले पानी की मात्रा कुएँ में भूमि द्वारा स्रावित पानी की दर पर निर्भर करता है।

छनित जल कुआँ प्रायः सम्पूर्ण स्थानीय संसाधनों एवं मिस्त्रियों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पानी की सम्भावना वाले स्थान का चयन करने के उपरान्त उस स्थान पर 10 फुट व्यास की गोलाई में खुदाई करते हैं। भूमि की खुदाई तब तक करते रहते हैं जब तक कि भूमि के अन्दर पानी का स्रोत न मिल जाए। पानी का स्रोत मिलने के उपरान्त पुनः 5 फिट तक और गहरा खोदते हैं। यह कार्य काफी कठिन होता है जिसमें अपेक्षित सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी से सनी मिट्टी को कुएँ के अन्दर से बाहर फेंकना पड़ता है। खुदाई पूर्ण होने के पश्चात सीमेंट, बालू, रोड़ी के मिश्रण से कुएँ का फर्श डालते हैं जिसमें कैलशियम क्लोराइड मिलाते हैं ताकि फर्श शीघ्र पक्का हो सके। इसके उपरान्त कुएँ की चिनाई प्रारम्भ करते हैं। कुएँ की दीवालें छिद्रयुक्त ब्लाॅकों से बनाई जाती है। छिद्र युक्त ब्लाॅक सामान्यतः 1:2:8 अनुपात के सीमेंट, बालू, रोड़ी से बनाये जाते हैं। कुआँ बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कुआँ बनाने में उपयोग हुए ब्लाॅक छिद्रयुक्त हों ताकि उन छिद्रों से ही पानी कुएँ में जाये।

छनित जल कुआँ प्रायः सम्पूर्ण स्थानीय संसाधनों एवं मिस्त्रियों द्वारा निर्मित किया जा सकता है। पानी की सम्भावना वाले स्थान का चयन करने के उपरान्त उस स्थान पर 10 फुट व्यास की गोलाई में खुदाई करते हैं। भूमि की खुदाई तब तक करते रहते हैं जब तक कि भूमि के अन्दर पानी का स्रोत न मिल जाए। पानी का स्रोत मिलने के उपरान्त पुनः 5 फिट तक और गहरा खोदते हैं। यह कार्य काफी कठिन होता है जिसमें अपेक्षित सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि पानी से सनी मिट्टी को कुएँ के अन्दर से बाहर फेंकना पड़ता है। खुदाई पूर्ण होने के पश्चात सीमेंट, बालू, रोड़ी के मिश्रण से कुएँ का फर्श डालते हैं जिसमें कैलशियम क्लोराइड मिलाते हैं ताकि फर्श शीघ्र पक्का हो सके। इसके उपरान्त कुएँ की चिनाई प्रारम्भ करते हैं। कुएँ की दीवालें छिद्रयुक्त ब्लाॅकों से बनाई जाती है। छिद्र युक्त ब्लाॅक सामान्यतः 1:2:8 अनुपात के सीमेंट, बालू, रोड़ी से बनाये जाते हैं। कुआँ बनाते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि कुआँ बनाने में उपयोग हुए ब्लाॅक छिद्रयुक्त हों ताकि उन छिद्रों से ही पानी कुएँ में जाये।औसतन कुआँ लगभग 2 मीटर व्यास का होता है जिसे ऊपर से सामान्यतः फेरोसीमेंट के ढ़क्कन से ढ़क लिया जाता है। कुएँ की चारों दीवरों के बाहरी तरफ से बालू भर दिया जाता है। रिसाव का जल बालू से छन कर कुएँ में प्रवेश करता है और कुएँ में जमा होता है। कुएँ के चारों तरफ की मिट्टी से अच्छी तरह भराव किया जाता है। इसके उपरान्त कुएँ में इण्डिया मार्क।। हैंडपम्प को लगाते हैं। कुएँ में बाहरी गंदा पानी न जाये, इसके लिए सतह पर सीमेंट-कंक्रीट का चबूतरा बना देते हैं। बाहरी पानी की निकासी के लिए चबूतरे के साथ-साथ नाली बनायी जाती है ताकि गन्दगी कुएँ में न जाए।

एक कुएँ की निर्माण में लगभग एक माह का समय लगता है तथा इसके निर्माण की लागत स्रोत की गहराई, कार्यस्थल की स्थिति सड़क से दूरी आदि पर निर्भर करता है। सामान्यतः एक कुआँ बनाने में कुल लागत 30 हजार से 40 हजार तक आती है जिसमें निर्माण सामग्री व मजदूरी का अनुपात क्रमशः 60 एवं 40 होता है।

सामान्यतः छनित जल कुएँ का पानी स्वच्छ होता है किन्तु यदि यह घनी आबादी वाली बस्तियों के नजदीक बना हो तो शौचालयों व अन्य दूषित पानी से इसके जल के प्रदूषित होने की सम्भावना रहती है अतः छनित जल कुओं की सतह पर पक्का फर्श व गन्दे जल के निकास के लिए नालियाँ बनानी आवश्यक है।

3. धारे/मंगरे

धारे/मंगरे प्रायः ऐसे जल स्रोत पर निर्मित होते हैं जहाँ पर धरती से पानी ऊँचाई से निकलता है। स्थानीय समुदाय इस जल स्रोत से नाला बना कर अथवा लकड़ी का पनाला बनाकर इस स्रोत के पानी का उपयोग करते हैं।

अधिकतर धारे/मंगरे का पानी स्रोत के आसपास की गन्दगी से प्रदूषित हो जाता है। इस स्रोत को प्रदूषण रहित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैंः

अधिकतर धारे/मंगरे का पानी स्रोत के आसपास की गन्दगी से प्रदूषित हो जाता है। इस स्रोत को प्रदूषण रहित करने के लिए निम्न उपाय आवश्यक हैंःi. स्रोत के कच्चे नाले को पक्का करना ताकि मिट्टी व कार्बनिक पदार्थ पानी के साथ बहकर न आयें।

ii. धारे पर पक्का फर्श बनाना।

iii. पशुओं के पीने के लिए धारे के पास अलग से चैम्बर बनाना।

iv. सामूहिक स्नानागार बनाना।

v. कपड़े व बर्तन धोने के लिए सोख्ता गड्ढे की व्यवस्था करना।

vi. यदि स्रोत गधेरे के समीप हो तो स्रोत के पानी को वर्षा के जल से दूषित होने से बचाने के लिए नाले पर दीवार व निकास नाली बनाना।

vii. यदि स्रोत से पानी पाइपलाइन द्वारा गाँव में ले जाया जा रहा हो तो स्रोत पर संग्रहण टैंक, फिल्टर चैम्बर बनाना।

viii. यदि स्रोत पर भू-स्खलन की सम्भावनाएँ अधिक हो तो पक्की दीवार व गेवियन ढाँचा बनाना।

Path Alias

/articles/jala-saraota-kaa-jairanaodadhaara-va-rakharakhaava

Post By: Hindi