प्रस्तावना

गुजरात राज्य भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह पश्चिम में अरब सागर, पूर्वोत्तर में राजस्थान राज्य, उत्तर में पाकिस्तान के साथ अंतराष्ट्रीय सीमा, पूर्व मैं मध्य प्रदेश राज्य और दक्षिण-पूर्व व दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं से घिरा हुआ है। भारत में इस राज्य का 1600 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबा समुद्र तट है यह 20°01' से 24° उत्तरी अक्षांश और 68°04' से 74°04' पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। यह राज्य अपने 19.6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र के साथ देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 6 प्रतिशत का योगदान देता है। पहले इस राज्य में 19 जिले थे बाद में यह राज्य वर्ष 1998 के दौरान 25 तथा वर्ष 2007 के दौरान 33 -जिलों में विभाजित हो गया। वर्ष 2010 की जनगणना के मुताबिक राज्य की आबादी 60.30 मिलियन थी जो देश की आबादी की लगभग 5 प्रतिशत है।

जल संसाधन

गुजरात राज्य में जल संसाधन बहुत ही सीमित है। वहाँ की प्रमुख नदियां जैसे तापी (उकाई काकरापार), माही (माहौ कदाना), साबरमती (घरोई) आदि के जल का उपयोग करने के लिये पहले से ही पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। आगे भी नर्मदा नदी के जल संसाधनों का उपयोग करने के लिये प्रयास पूरी गति से उठाए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख हिस्सों में कम वर्षा और मुख्य रूप से मृदा की जलोड़ प्रकृति के कारण यहाँ अन्य छोटी छोटी नदियों की जल क्षमता सीमित ही नहीं है बल्कि इनसे बहुत सारी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। इसके विपरीत भूजल क्षमता केवल 16 हजार मिलियन घन मीटर ही है। यद्यपि, दक्षिण और मध्य गुजरात का संयुक्त योगदान अधिकतम है फिर भी सतही जल की क्षमता के विपरीत जहाँ इस क्षेत्र का योगदान 84 प्रतिशत हैं लेकिन भूजल क्षमता में इस क्षेत्र का योगदान केवल 35 प्रतिशत ही है।

प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता

वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1121 घन मीटर प्रति वर्ष ही दर्ज की गई थी फॉलमार्क ने प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने के लिये इसके महत्वपूर्ण स्तर यानि 1700 घन मीटर जल/ व्यक्ति का सुझाव दिया है। अगर हम इस मानक के अनुसार चलते हैं तो यह राज्य जल की कमी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस संदर्भ में उत्तरी गुजरात के चार जिले अर्थात् मेहसाणा, पाटण, गांधीनगर और बनासकांठा तथा मध्य गुजरात का अहमदाबाद जिला भूजल के संदर्भ में अंति दोहित श्रेणी के अंतर्गत आते है। इसके दूसरी ओर दक्षिणी गुजरात के जिलों में भूजल का उपयोग बहुत खराब था। सूरत जिले में भूजल का अधिकतम संतुलन 823 मिलियन घन मीटर / वर्ष पाया गया जहाँ केवल 36 प्रतिशत ही भूजल का उपयोग हो रहा है।

भूजल की गुणवत्ता

राज्य में भूजल की गुणवत्ता तीन मुख्य घटकों से मापी जाती है। वे घटक मुख्य रूप से लवण की सांद्रता, नाइट्रेट और फ्लोराइड हैं। लवण की सांद्रता के दृष्टिकोण से पूर्वी बेल्ट के जिलों जैसे डांग से लेकर साबरकांठा तक का जल आमतौर पर अच्छा है जबकि के गुजरात तटीय क्षेत्रों एवं तटवर्ती क्षेत्रों के अंतर्देशीय क्षेत्रों में लवणता / क्षारीयता की समस्या देखी जा सकती है। सौराष्ट्र क्षेत्र के अमरेली और भावनगर जिलों में नाइट्रेट की समस्या अधिक रहती है और उत्तर गुजरात के क्षेत्र में फ्लोराइड की समस्या सबसे ज्यादा पायी गई है।

सिंचाई की स्थिति

गुजरात राज्य के कुल रिपोर्टिंग क्षेत्र 188 हजार वर्ग किलोमीटर में से 99.66. लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। यहाँ सभी उपलब्ध जल संसाधनों के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य में कुल 64.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की अंतिम सिचाई क्षमता उपलब्ध है जिसमें से अब तक 37.34 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। नहर से कुल सिंचित क्षेत्र 9.13 लाख हेक्टेयर है जो कुल सिंचित क्षेत्र में 19% का योगदान देता है जबकि भूजल से कुल सिंचित क्षेत्र 81% के रूप में है। राज्य में टैंक कमांड से सिंचित क्षेत्र केवल 1% से भी कम है।

भूजल स्तर में चढ़ाव

गुजरात में जल निकास, लवणता और क्षारीयता आदि जैसे दुष्प्रभाव दोनों प्रमुख परियोजनाओं यानि दक्षिण गुजरात में तापी नदी पर उकाई काकरापार और मध्य गुजरात में माही नदी पर माही कदाना में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। दक्षिण गुजरात में इन समस्याओं की गंभीरता अधिक है क्योंकि मध्य गुजरात की तुलना में यहाँ अधिक वर्षा होती है और मृदा की बनावट भी भारी है। इसके अलावा, उकाई काकरापार की सूरत शाखा में भूजल स्तर की बढ़ती दर से यह संकेत मिलता है कि कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र आने वाले समय में कम से कम 10 वर्षों के दौरान जलाक्रांत प्रसित क्षेत्र हो जाएगा

भूजल स्तर में गिरावट

दक्षिण और मध्य गुजरात की तुलना में उत्तरी गुजरात में भूजल स्तर में गिरावट गंभीर चिंता का विषय है। इसके परिणामस्वरूप, आज वर्तमान में उत्तरी गुजरात (बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा और गांधीनगर) के सभी जिले तथा कच्छ सहित मध्य गुजरात का अहमदाबाद जिला अधिक भूजल दोहित क्षेत्रों में आते है। इतना ही नहीं यहाँ भूजल स्तर मैं गिरावट की दर 0.3 मीटर / वर्ग दर्ज ही चुकी है और भूजल की गुणवत्ता भी एक गंभीर दर से खराब हो रही है। नतीजतन, उत्तरी गुजरात में अधिकांश भूजल जल सिंचाई और पीने के लिये अयोग्य हो रहा है

तकनीकी उपाय

इस राज्य में जल प्रबंधन की जटिल समस्याओं को दूर करने के लिये गुजरात कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ठोस प्रयास किये गये है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अन्य एजेंसियों, केन्द्र सरकार और विदेशी एजेंसियों से वित्तीय सहायता के साथ राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा भी प्रयास किये जा रहे हैं। महत्त्वपूर्ण शोध निष्कषों के आधार पर कुछ तकनीकी उपाय नीचे संक्षेप में वर्णित किये जा रहे हैं

जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए तकनीकें

सिंचाई जल के दक्ष उपयोग के लिये उपलब्ध कुछ शोध आधारित तकनीकों की यहाँ पर चर्चा की गई है जैसे कि सतही सिंचाई तकनीकें, सिंचाई की आधुनिक पद्धतियाँ, फसल का चयन, बलवार का प्रयोग फसलों की वाष्पोत्सर्जन माँग को पूरा करने के लिये भूजल का सीधे सीधे उपयोग एवं जल निकास की सुविधा से जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिये प्रयोग किया गया जिनका विस्तार से वर्णन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

सतही सिंचाई तकनीकें

आम तौर पर जल की निर्वहन हानि, असमतल खेत, अनुचित सिचाई कार्यक्रम को अपनाने, सिंचाई प्रणाली के दोषपूर्ण डिजाइन, कमांड क्षेत्र में सुझाई गई फसलों एवं फसल पद्धति की अनुपस्थिति तथा अनावश्यक जल आपूर्ति आदि कई कारणों की वजह से सतही सिंचाई के तरीकों की सिंचाई दक्षता बहुत खराब होती है। हालाकि, यहाँ कुछ ऐसी तकनीकें भी है जिनके माध्यम से सिंचाई जल का दक्ष उपयोग किया जा सकता है।

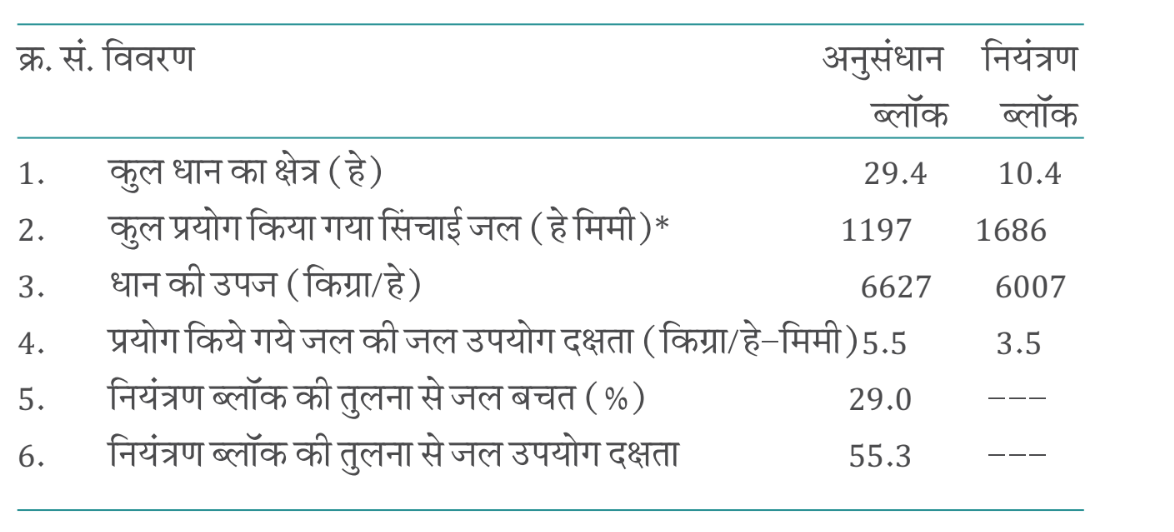

धान

गुजरात राज्य में धान की खेती के अंतर्गत कुल 803700 हेक्टेयर क्षेत्र है जिसमें से 494100 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचित धान की खेती होती है। धान अधिक जल आवश्यकता वाली फसल है। धान के खेतों परकोलेशन जल की हानि के प्रमुख स्रोतों में से एक है। इस हानि की मृदा आधारित पडलिंग विधि अपनाकर प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिये आम तौर पर केज पहियों के साथ पावर टिलर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। धान के खेतों से जल की हानि का एक अन्य प्रमुख स्रोत भूमि का लगातार जलमग्न रहना है। खेतों में प्रयोगों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि धान की फसल के लिये खेत का निरंतर जलमग्न रहना जरूरी नहीं है। इसी प्रकार, किसानों द्वारा धान के खेतों में रखी गई सिंचाई जल की गहराई यहाँ पर सुझाए गये सिंचाई जल स्तर यानि 5 सेंटीमीटर से अधिक ही रहती है जो वास्तव में जरूरी नहीं है। कुल 30 से 50 प्रतिशत की सिंचाई जल बचत के साथ वैकल्पिक गोली एवं और सुखी सिंचाई विधि को अपनाकर धान की दाना पैदावार में काफी वृद्धि हो सकती है (तालिका 5)।

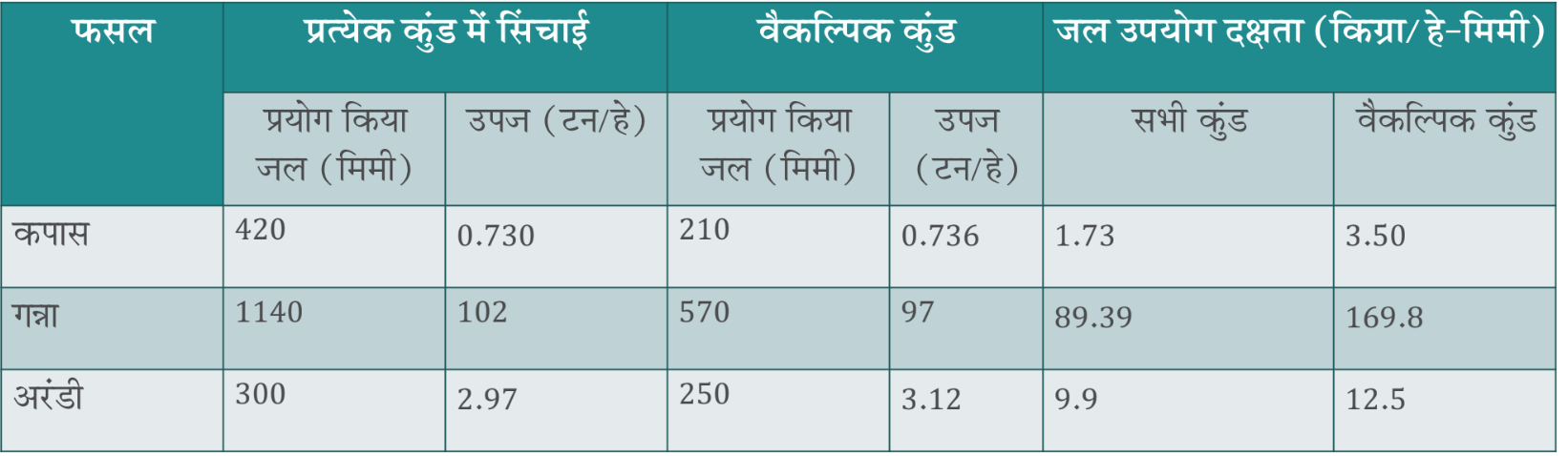

अन्य खेती योग्य फसलें

रबी या गर्मी के मौसम के दौरान उगाई गई फसलों के लिये वैज्ञानिक आधार पर सिंचाई के समय के निर्धारण पर सराहनीय अनुसंधान हुआ है। यद्यपि, विभिन्न फसलों में सिंचाई के कार्यक्रमों को किसानों द्वारा अपनाया गया है लेकिन सिंचाई की गहराई आम तौर पर अनुशंसित गहराई से अधिक रहती है। यह खेतों के स्तर पर खराब जल उपयोग दक्षता के लिये जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। सतही सिचाई विधि में उचित भूमि विन्यास को अपनाने से विशेष रूप से कपास, गन्ना एवं अरंडी आदि अधिक दूरी पर बुआई वाली फसलों में पर्याप्त सिंचाई जल की बचत प्राप्त हुई है (तालिका 6)। कपास, गन्ना और अरंडी जैसी फसलों में वैकल्पिक कुंड सिंचाई तकनीक को अपनाने से 50 प्रतिशत की मात्रा में सिंचाई जल की बचत प्राप्त हुई जो अंततः जल उपयोग दक्षता में सुधार लाती है।

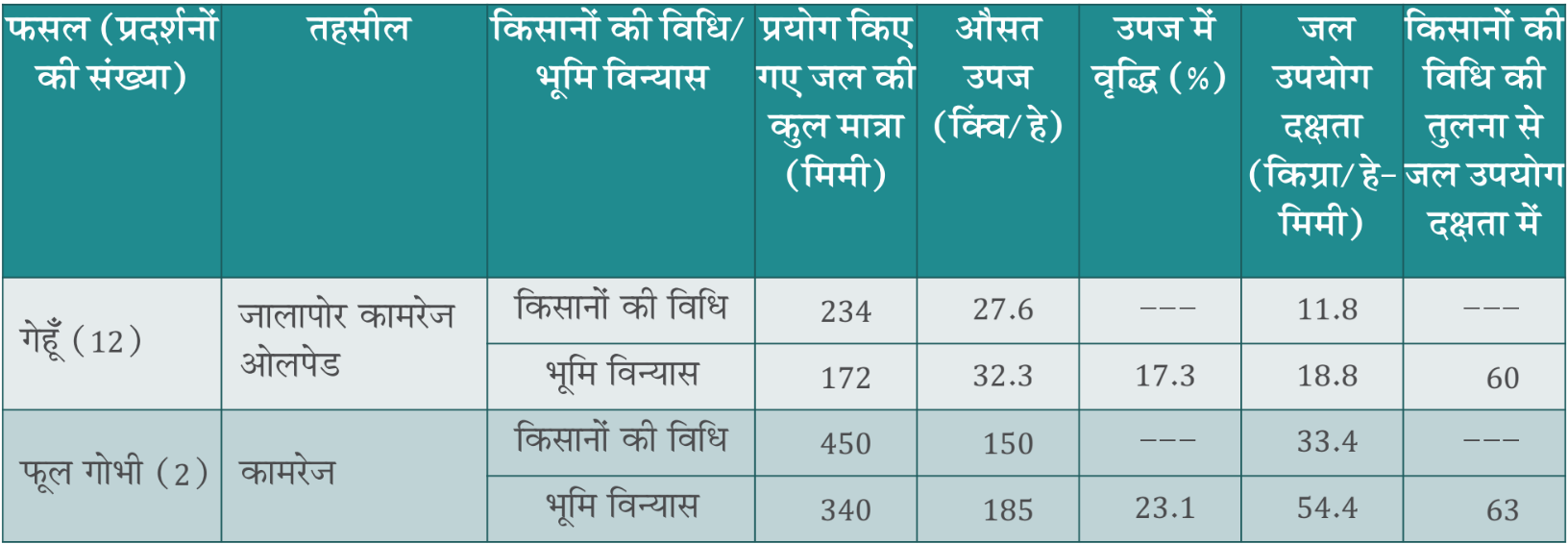

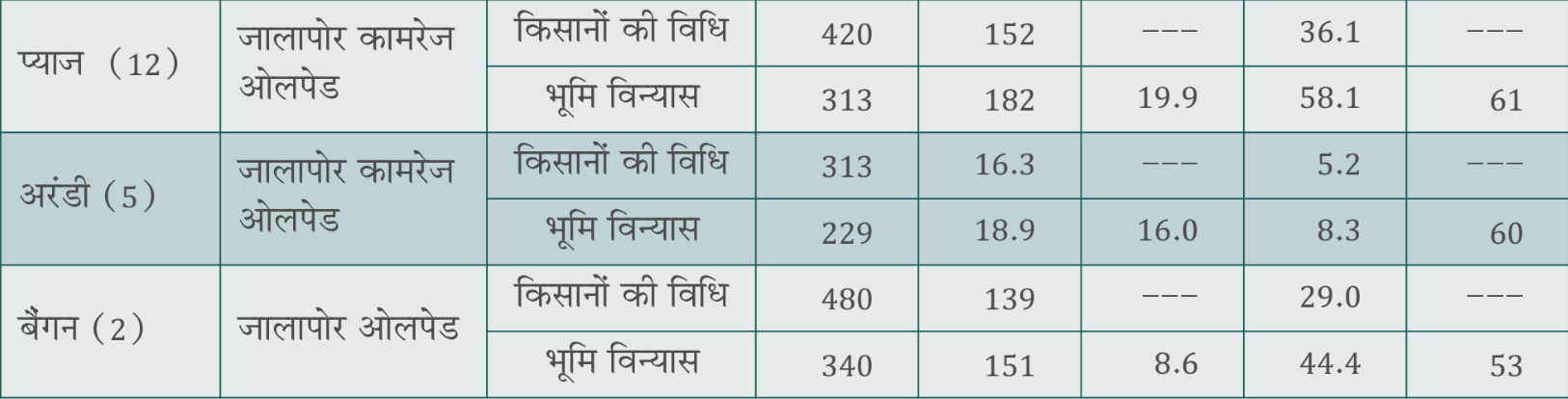

प्रत्यारोपित धान आधारित सभी फसलअनुक्रमों में रबी या गर्मियों के मौसम की फसलों की पैदावार आम तौर पर कम प्राप्त होती है क्योंकि धान में पड्लिग के कारण मृदा के भौतिक गुणों में कमी हो जाती है। अगर किसानों द्वारा रखी और गर्मियों के मौसम की फसलों के लिये ऊँची क्यारी तकनीक को अपनाया जाये तो फसलों की पैदावार में 10 से 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 20 से 30 प्रतिशत जल की बचत हो सकती है। सिंचाई जल प्रबंधन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा ऊँची क्यारी नामक भूमि विन्यास पद्धति को किसानों के खेतों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया गया है। फसलों के चयन के फसलों के चयन के बावजूद इस तकनीक को अपनाने से 35- 39 प्रतिशत की जल बचत के साथ 8.6- 23.10 प्रतिशत की उपज में वृद्धि दर्ज की गई (तालिका 7)।

सिंचाई की आधुनिक विधियों और पलवार तकनीकें

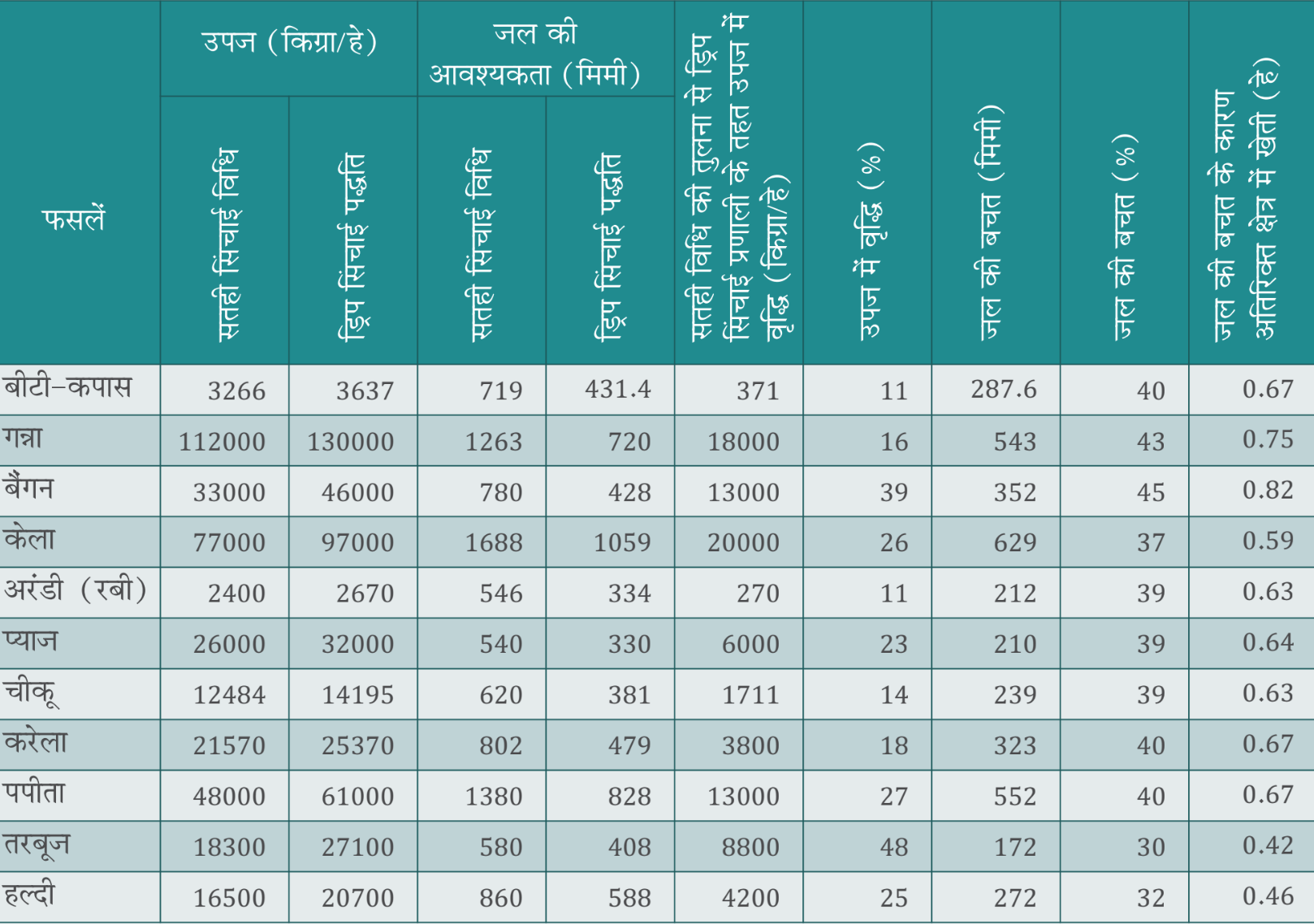

जल की उपलब्धता के आधार पर गुजरात राज्य में दो चरम स्थितियाँ अधिक पायी जाती है। दक्षिण और मध्य गुजरात भरपूर मात्रा में उपलब्ध जल के दुरुपयोग के कारण जलाकांत और लवणता की समस्यायें बढ़ रही है दूसरी तरफ, सौराष्ट्र और राज्य के उत्तरी हिस्सों में भूजल स्तर में गिरावट हो रही है तथा भूजल की गुणवत्ता इस हद तक खराब हो गई है कि यह सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। इन दोनों विषम परिस्थितियों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग बेहद ही उपयुक्त विकल्प है। दक्षिणी गुजरात, गुजरात राज्य का बगान बेल्ट है। फलों के अलावा, यहाँ काफी क्षेत्र सब्जियों और गन्ना की फसल के अंतगत भी है। तदनुसार, राज्य भर में 40 विभिन्न फसलों को सिंचाई करने के लिये लगभग 140 सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों का विकास किया गया है और किसानों के लिये इनके उपयोग हेतु सलाह भी दी गई है। यह देखा गया है कि अधिकतर फसलों के लिये सुझाई गई सतही सिंचाई विधि की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत जल की बचत 20 से 60 प्रतिशत तक होती है। उपज में वृद्धि शून्य से 60 प्रतिशत तक होती है सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हुये लाभों को देखते हुए गुजरात सरकार ने वर्ष 2005 में हरित क्रांति कंपनी की स्थापना की इस कंपनी की स्थापना के बाद सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत सिंचित क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और वर्तमान में (2016-17) यह क्षेत्र लगभग 12.50 लाख हेक्टेयर तक हो गया है । सूक्ष्म सिंचाई और सरकारी प्रयासों से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चीनी कारखानों ने भी गन्ना की फसल में ड्रिप सिंचाई पद्धति को स्थापित किया है। मोहिनी पियतनमंडली सूरत शाखा की नहर के कमांड में विभिन्न फसलों के लिये लगभग 170 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई पद्धति का विस्तार एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है जो कि नहर पर एक जलाशय के रूप में गाँव के तालाब में केंद्रीयकृत पंपिंग प्रणाली से जुड़ी हुई हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की लागत को कम करने के लिये गन्ना, केला, अरंडी, कपास और कुछ अन्य सब्जियों की फसलों के साथ किये गये अनुसंधान कार्यों से पता चला कि परंपरागत अंतर से लगाई जाने की युग्मित पंक्ति विधि को बदलने से प्रणाली की लागत को लगभग 40-50% तक कम किया जा सकता है। इन तकनीकों को किसानों के खेतों पर भी प्रदर्शित किया गया है और अब किसान इनको व्यापक पैमाने पर अपना भी रहे हैं।

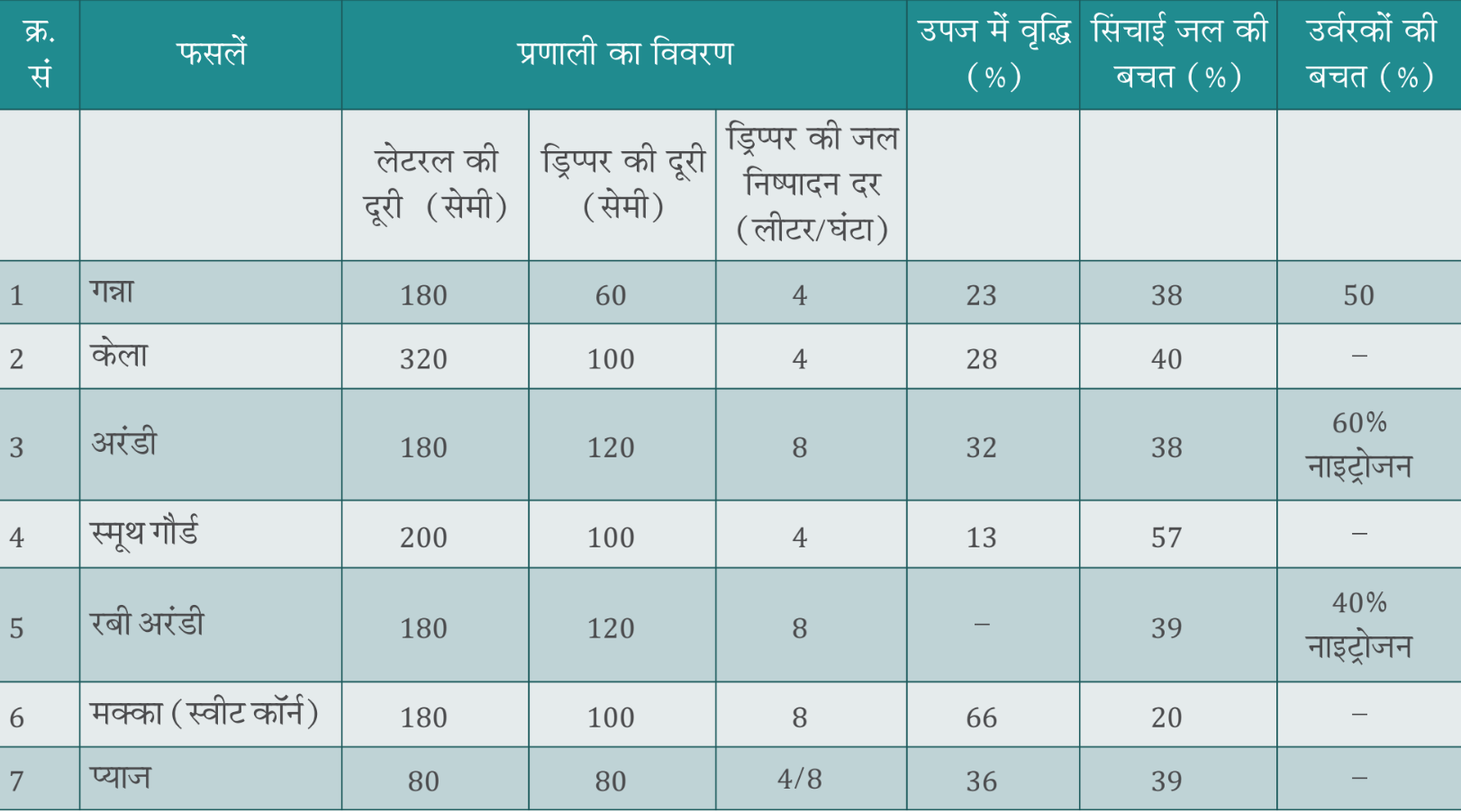

ड्रिप सिंचाई प्रणाली

सिंचाई जल प्रबंधन पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना इकाई द्वारा विकसित ड्रिप सिंचाई तकनीक किसानों के बीच में तकनीकी कार्यक्रम के प्रभावी हस्तांतरण के कारण काफी लोकप्रिय हो गई है। वर्ष 1990 के दौरान बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई के तहत क्षेत्र 1603 हेक्टेयर ही था जो वर्ष 2016 तक 22000 हेक्टेयर क्षेत्र तक बढ़ गया है, यहाँ यह इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा, इस इकाई द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर फसलों की उपज में वृद्धि एवं सिंचाई जल के साथ साथ उर्वरकों की बचत के बारे में किसानों की राय तालिका 8 में प्रस्तुत की गई है।

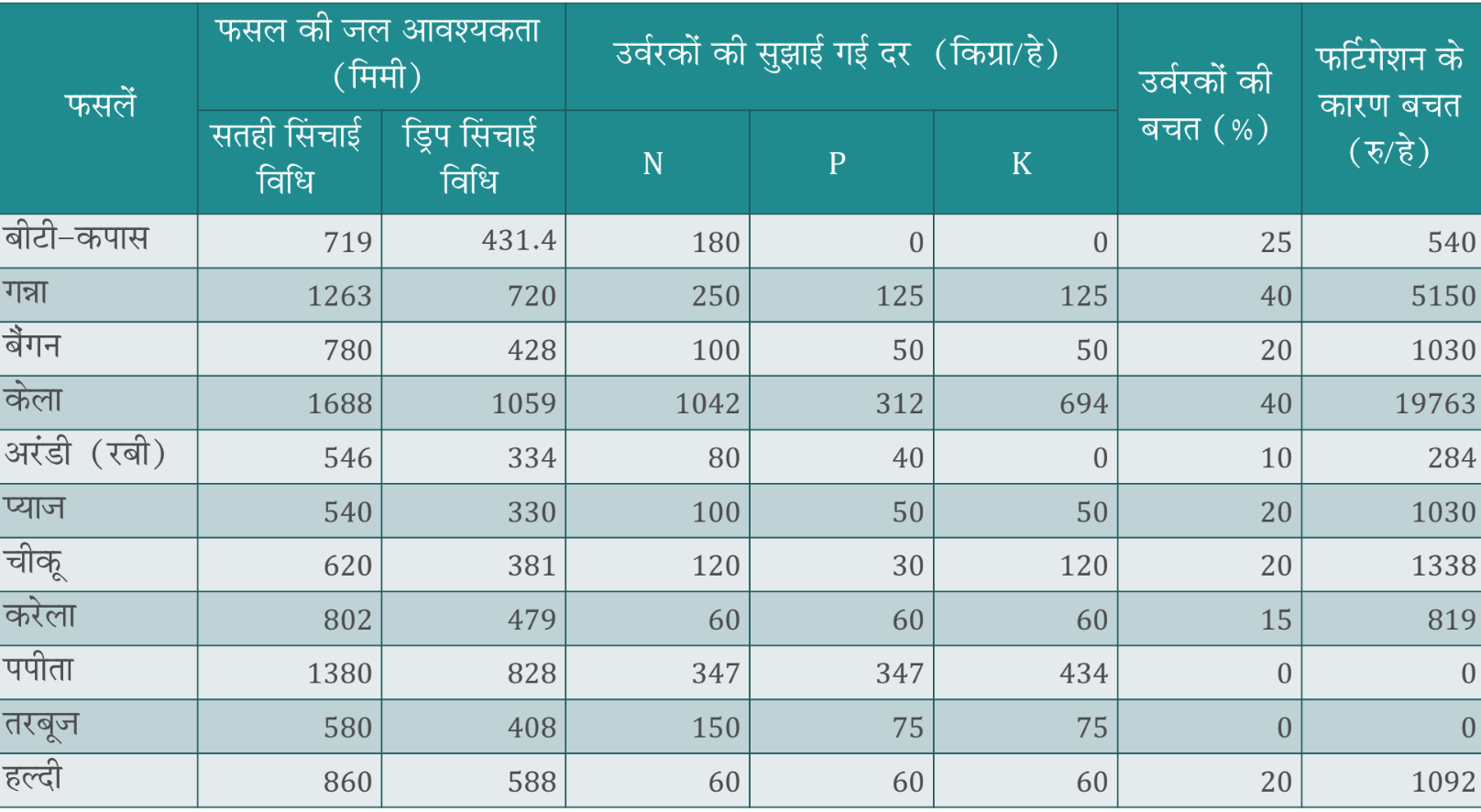

ड्रिप सिंचाई पद्धति जड़ क्षेत्र में अधिक आवृत्ति पर आवश्यक पोषक तत्व के प्रयोग की सुविधा प्रदान करती है जिससे फसलों में पौषक तत्वों की उपयोग दक्षता काफी बढ़ जाती है। इसके कारण अलग-अलग फसलों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से उर्वरकों की खुराक में 20 से 40 प्रतिशत तक कमी या बचत हो सकती है (तालिका 9 एवं 10) इस तकनीक को प्रभावी ढंग से प्रदर्शन, प्रशिक्षण, आडियो विजुअल एड्स और समाचार पत्र आदि के माध्यम से किसानों तक पहुँचाया गया है।

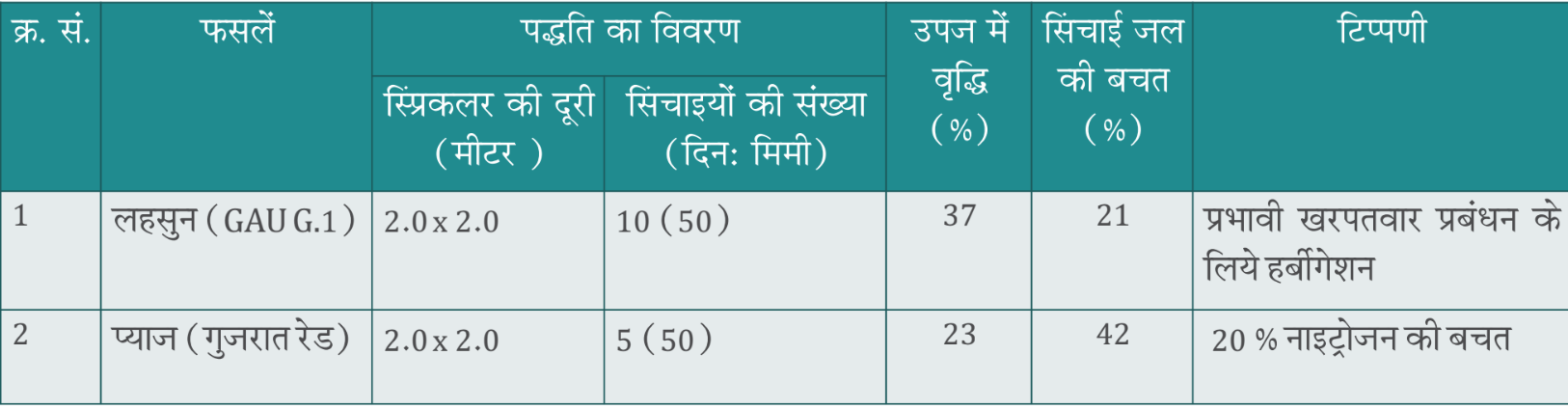

स्प्रिंकलर (छिड़काव सिंचाई तकनीक)

विभिन्न फसलों के लिये इस सिंचाई प्रणाली की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया गया जिसके परिणामस्वरूप अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिये सिफारिशें जारी की गई है। स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के माध्यम से लहसुन एवं प्याज की फसलों में सिंचाई जल की बचत क्रमश: 21% और 42% थी जबकि लहसुन एवं प्याज की उपज में 37% और 23% तक की वृद्धि हुई थी (तालिका 11 )

पलवारतकनीक

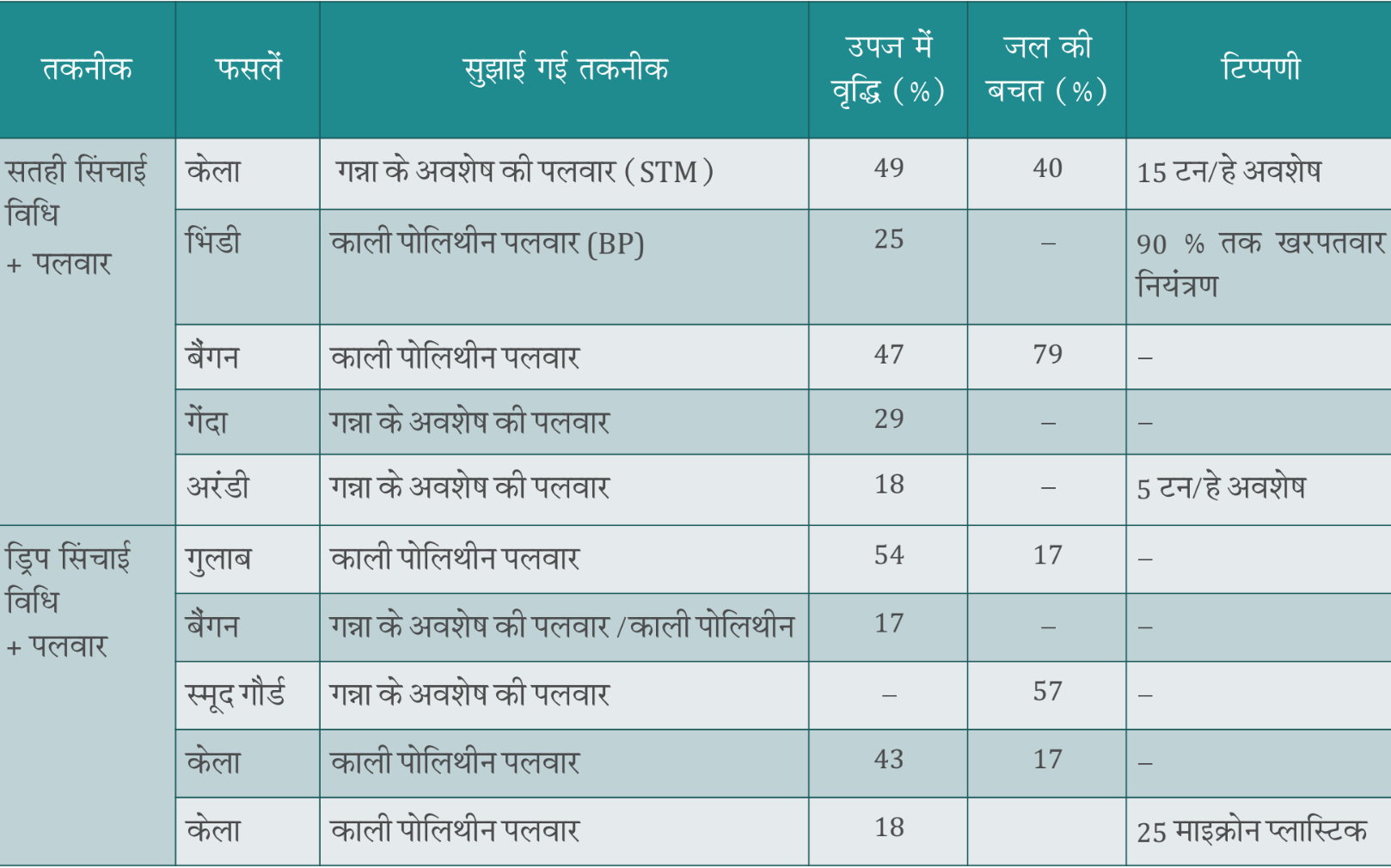

वर्षा आधारित और सिंचित दोनों ही परिस्थितियों के तहत पलवार एक महत्वपूर्ण तकनीक है। विभिन्न प्रकार की घास, फसल अवशेष एवं विभिन्न मोटाई की काले रंग की प्लास्टिक आदि पलवार सामग्रियों का परीक्षण किया गया है। इस केंद्र ने भी सिंचित परिस्थिति के लिये पलवार तकनीक विकसित की है। पलवार पर अनुसंधान को सतही एवं ड्रिप सिंचाई के तरीकों के साथ आयोजित किया गया है सतही सिंचाई पद्धति में पलवार के प्रयोग के परिणामस्वरूप जल की बचत में 40 से 70% तक की वृद्धि हुई और उपज में 18 से 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ड्रिप सिंचाई विधि के साथ पलवार के प्रयोग से न केवल उपज में सुधार प्राप्त हुआ बल्कि 17 से 57 प्रतिशत तक जल की बचत के अलावा 20-40% तक उर्वरक की बचत भी प्राप्त हुई और केले की फसल में लगभग 30- 35 दिनों तक परिपक्वता को शीघ्र प्रेरित भी किया। इसी प्रकार, ड्रिप सिंचाई पद्धति + पलवार का एक साथ प्रयोग मृदा के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किये बिना खराब गुणवत्ता वाले जल का उपयोग करने में भी सक्षम साबित हो सकता है (तालिका 12 )

नई फ़सलो की पहचान

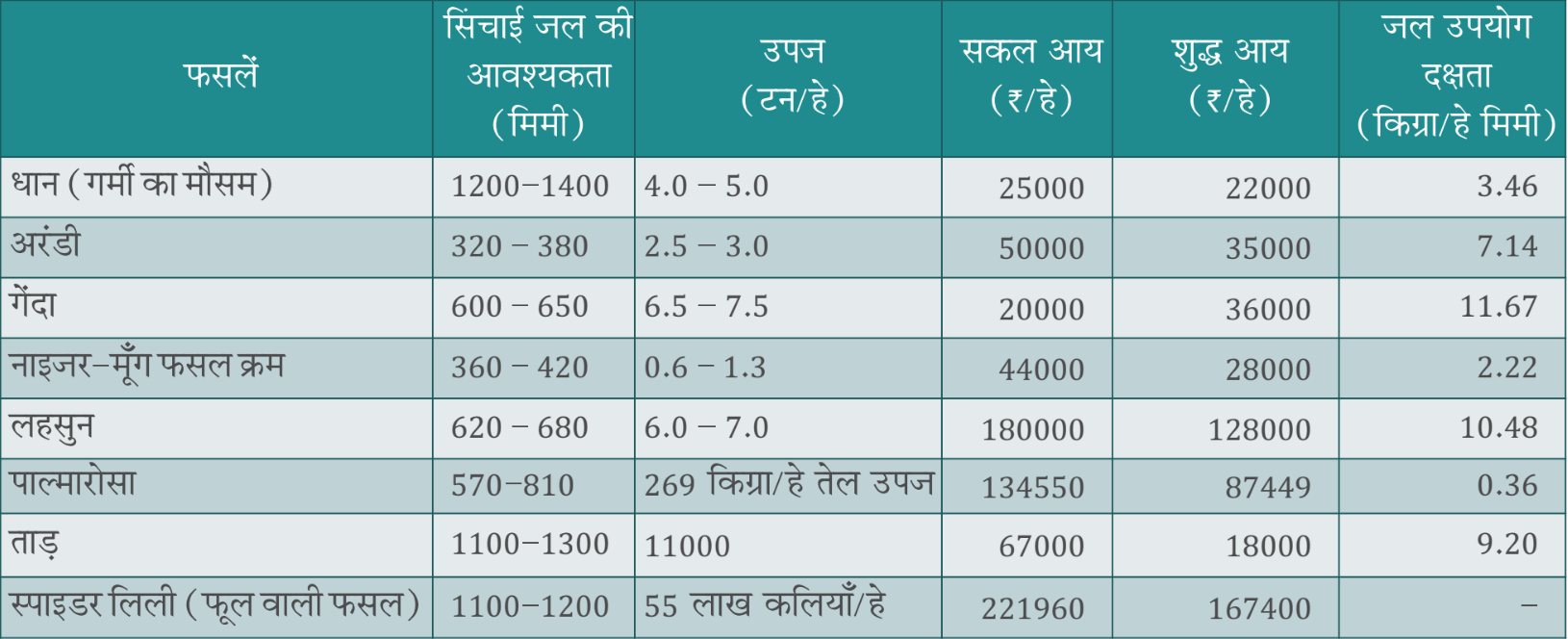

नहरी कमांड क्षेत्रों में जलाक्रांत की समस्या को कम करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि कम जल की आवश्यकता वाली फसलों से अधिक जल मॉंग वाली गर्मी के मौसम के धान की फसल को बदला जाये जो समान रूप से लाभकारी भी हो। इस दिशा में इस केंद्र द्वारा पहले हो अरंडी (रवी), पाल्मारीसा, नाइजर (रबी), मूंग, लहसुन और गेंदा की फसलों को खेती के लिये सुझाव दिया गया है (तालिका 13 ) ।

कृषि के लिये जल निकास की व्यवस्था

जल निकास की व्यवस्था के लिये उप- सतह जल निकास तकनीक को विकसित किया गया है जिसे राज्य की नहरों के कमांड क्षेत्रों में आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया है। इस उप-सतह जल निकास तकनीक के लाभों को देखते हुए राज्य के कई किसान अपने खेत में इस तरह की जल निकास व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं ताकि उनको गन्ने की फसल से बेहतर लाभ मिल सके और साथ ही साथ उनके खेतों की मृदा के स्वास्थ्य में गिरावट को रोका जा सके।

राज्य के एक ब्लॉक में खुली उप सतह (169 हेक्टेयर) और बंद उप सतह जल निकास (188 हेक्टेयर) को अनुसंधान मोड पर संचालित किया गया। जल निकासी के लाभों को देखते हुए किसानों ने जिनके खेत जलाकांत और लवणता को समस्या से प्रभावित है। यहाँ के किसानों ने मार्गदर्शन के लिये इस केंद्र से संपर्क किया। इसके परिणामस्वरूप, नवसारी केंद्र के मार्गदर्शन में लगभग 250 हेक्टेयर क्षेत्र को बंद उप सतह जल निकास व्यवस्था के तहत लाया गया और इस प्रणाली की कुल लागत का भुगतान किसानों द्वारा खुद किया गया।

निष्कर्ष

वैसे तो गुजरात राज्य पर्याप्त जल संसाधनों के साथ संपन्न है लेकिन इनके विषम स्थानिक वितरण के कारण उत्तर गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या हो रही है और राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अतिरिक्त जल भराव की स्थिति की समस्या बढ़ती जा रही है नतीजतन राज्य में जल की खराब गुणवत्ता की स्थिति के साथ घटते एवं बढ़ते भूजल के स्तर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोनों स्थितियों में दोषपूर्ण सिचाई पद्धतियाँ जो कि सुझायी गई फसल पद्धतियों के गैर-अनुपालन के साथ मिलती है इसलिये यह समस्या आगे बढ़ती ही जा रही है। इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिये स्थिति आधारित तकनीकें उपलब्ध है लेकिन फिर भी - अच्छी तरह से योजनाबद्ध और निष्पादित जल प्रबंधन रणनीतियों के माध्यम से यहाँ आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों को और लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। इसलिये, गुजरात राज्य में प्रचलित सिंचाई पद्धतियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिये स्थान विशिष्ट और कम सिंचाई जल उपयोग वाली उचित जल प्रबंधन रणनीतियों का सुझाव दिया गया है।

/articles/gaujaraata-kae-jala-sansaadhanaon-para-saincaai-vaidhaiyaon-kaa-parabhaava