मलेरिया मानव सभ्यता के प्राचीनतम रोगों में से एक है जिसका उल्लेख 1600 ईसा पूर्व वैदिक लेखों में भी किया गया है। हिप्पोक्रेट्स द्वारा 2500 वर्ष पूर्व एवं 500 ईसा पूर्व आर्यन सर्जरी के संस्थापक चरक एवं सुश्रुत द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से मलेरिया द्वारा युद्ध एवं शांति में भी अहम भूमिका निभाई गई है। मलेरिया के द्वारा ग्रीस की वैभवता, रोमन साम्राज्य का पतन, इजिप्शियन सभ्यता का नाश एवं सीलोन (श्रीलंका) की प्राचीन संस्कृति को समाप्त करने में बड़ा हाथ रहा है। प्राचीन रोम को यूरोप की मलेरिया कैपिटल (राजधानी) के रूप में जाना जाता था।

मलेरिया का बढ़ता प्रकोपऐसा मानना था, कि दलदली जमीन से उठने वाली हवा के कारण यह रोग होता है, अत: इटली में मैल + एरिया (गंदी + हवा) शब्दों को जोड़कर मलेरिया शब्द की उत्पत्ति हुई। पनामा नहर का निर्माण कार्य भी मलेरिया के कारण रोकना पड़ा था।

मलेरिया का बढ़ता प्रकोपऐसा मानना था, कि दलदली जमीन से उठने वाली हवा के कारण यह रोग होता है, अत: इटली में मैल + एरिया (गंदी + हवा) शब्दों को जोड़कर मलेरिया शब्द की उत्पत्ति हुई। पनामा नहर का निर्माण कार्य भी मलेरिया के कारण रोकना पड़ा था।मलेरिया परजीवी की खोज

19वीं शताब्दी के पूर्व मलेरिया के रहस्यों का पता नहीं लग सका था। वर्ष 1880 में अल्जीरिया में कार्यरत चार्ल्स अल्फान्सो लेवरॉन द्वारा मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की गई। 6 नवम्बर 1880 में कान्सटेन्टाइन के एक सैनिक अस्पताल में एक रोगी के रक्त के नमूने में उन्होंने एक सूक्ष्म गतिशील मलेरियल बॉडी को देखा, वे इस हंसिए (क्रिसेंट) के आकार के तीव्र गतिशील पिंड को देखकर आश्चर्यचकित हो गए तथा उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु का पता लगा लिया है। उन्होंने इस परजीवी का नाम ओसिलेरिया मलेरी रखा। उनके द्वारा परीक्षण किए गए कुल 192 व्यक्तियों में से 148 में इस परजीवी की उपस्थिति देखी गई। उनके इस अभूतपूर्व कार्य के लिये वर्ष 1907 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तदांतर में मलेरिया परजीवी को प्लाज्मोडियम नाम से जाना गया।

आज विश्व में मलेरिया परजीवी प्लाजमोडियम की लगभग 100 प्रजातियाँ पाई जाती हैं परंतु मानव मलेरिया के लिये मुख्यत: 4 मलेरिया परजीवी ही जिम्मेदार पाए जाते हैं। ये हैं : प्लाज्मोडियम मलेरी (लेवरान, 1881), पी. वाइवेक्स (ग्रासी एवं फिलेटी 1890), पी. फाल्सीपेरम (वेल्थ, 1879) तथा पी. ओवेल (स्टीफेंस, 1922)। हालाँकि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों विशेषकर मलेशिया - ब्रोनियो के वनीय इलाकों में पी. नोलेसी (नोलेस एवं दासगुप्ता 1932) को भी मानव मलेरिया के लिये जिम्मेदार माना गया है। भारत में मलेरिया मुख्यत: पी. वाइवेक्स एवं पी. फाल्सीपेरम के कारण होता है तथा कुछ छुट-पुट घटनाएँ पी. मलेरी के कारण भी रिपोर्ट की जाती हैं, जबकि पी. ओवेल प्रमुखत: अफ्रीका में पाया जाता है।

एनॉफिलीज मच्छरों द्वारा मलेरिया संचरण के रहस्यों का पटाक्षेप

मलेरिया परजीवी की खोज के पश्चात यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि मनुष्य में यह परजीवी कैसे पहुँच जाता है। सर पेट्रिक मेंसन के दिशा निर्देश में कार्यरत भारत में ब्रिटिश सेना में नियुक्त मेजर सर रोनाल्ड रॉस द्वारा वर्ष 1897 में सिकंदराबाद, हैदराबाद में एक छोटी सी प्रयोगशाला में इन रहस्यों का पटाक्षेप किया गया, जब उन्होंने एनॉफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया संचरण की भूमिका को स्पष्ट किया। वर्ष 1902 में उन्हें इस अभूतपूर्व कार्य के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आज विश्व में 37 वंशों के अंतर्गत मच्छरों की लगभग 3000 प्रजातियाँ तथा भारत में 15 वंशों के अंतर्गत 255 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से एनॉफिलीज मच्छरों की 58 प्रजातियाँ हैं।

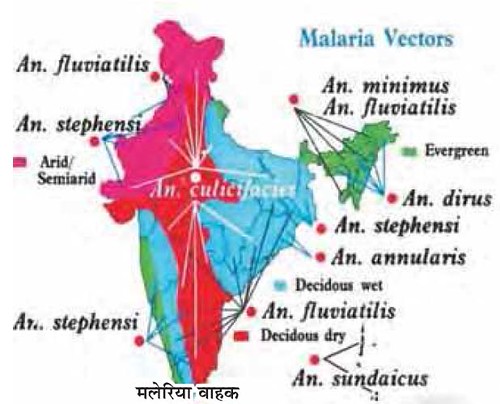

मलेरिया के रोगवाहक

भारत में एनॉफिलीज मच्छरों की प्रमुखत: 6 प्रजातियाँ विभिन्न भौगोलिक-पारिस्थितिकीय स्थितियों में मलेरिया का संचार करती हैं। इनमें से प्रथम है एनॉफिलीज क्युलिसिफेसीज जो भारत में 60-65 प्रतिशत मलेरिया के लिये जिम्मेदार मानी जाती है तथा विशाल ग्रामीण एवं परिशहरी (पेरीअर्बन) क्षेत्रों में मलेरिया के संचार में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। एनॉफिलीज क्युलिसिफेसीज की 5 सहोदर जातियाँ (सिबलिंग स्पीसीज) हैं जिन्हें ए, बी, सी, डी एवं ई के नाम से जाना जाता है। एनॉ. स्टीफेन्साई शहरी क्षेत्रों में मलेरिया का संचरण करती है। इन दो प्रमुख प्रजातियों के अलावा एनॉ. फ्लुवियाटिलिस एस, टी, यू एवं वी इसकी सहोदर जातियाँ हैं। एनॉ. मिनिमस पूर्वोत्तर क्षेत्रों के पहाड़ी इलाकों तथा एनॉ. डाइरस (एनॉ. बेमई, एनॉ. एलीगेन्स) पूर्वोत्तर के वनीय क्षेत्रों में मलेरिया संचरण के लिये जिम्मेदार पाई गई हैं। जबकि एनॉ. सष्डाइकस अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में मलेरिया का संचार करती हैं। मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों को सफल बनाने के लिये इन 6 प्रमुख रोगवाहकों पर नियंत्रण रखना भारत सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।

मलेरिया की वैश्विक स्थिति

मलेरिया परजीवी की खोज एवं मच्छरों द्वारा इसके संचरण की भूमिका स्थापित होने के पश्चात 19वीं शताब्दी के अंत में मलेरिया नियंत्रण के लिये व्यापक प्रयास शुरू किए गए। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के देशों को शामिल करते हुए विश्व के अधिकांश हिस्सों में मलेरिया रोग स्थानिक था। हालाँकि वर्ष 1955 में वैश्विक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के पश्चात कई हिस्सों में मलेरिया पर काबू पा लिया गया। आज विश्व के कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मलेरिया अभी भी अत्यधिक गंभीर, व्यापक एवं जटिल समस्या बनी हुई है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट (2013) के अनुसार कुल 103 देशों की 3.4 बिलियन आबादी मलेरिया के खतरे वाले स्थानों में निवास करती है। विश्व में प्रतिवर्ष मलेरिया की 207 मिलियन घटनाएँ प्रकाश में आती हैं जिनमें से 80 प्रतिशत घटनाएँ उप-सहारी अफ्रीका से प्रकाश में आती हैं। मलेरिया के कारण प्रतिवर्ष 6,27,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। भारत में प्रतिवर्ष मलेरिया की 1.5 से 2.0 मिलियन घटनाएँ प्रकाश में आती हैं तथा लगभग 1000 लोगों की इस रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। हालाँकि ऐसा मानना है कि ये आंकड़े मलेरिया की स्थिति का सही चित्रण नहीं करते। विश्व में मलेरिया नियंत्रण के लिये करीब 2.5 बिलियन रुपये का व्यय किये जाते हैं।

मलेरिया का आर्थिक भार

मलेरिया मानवता के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है। इस रोग के कारण अफ्रीका के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति के साथ आर्थिक वृद्धि में 1.3 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जाती है। पूरे विश्व में इस रोग के कारण 44 मिलियन DALY (अशक्तता सम्बद्ध स्वास्थ्यमय वर्षों में क्षति) का प्रतिवर्ष नुकसान होता है।

मलेरिया मानवता के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है। इस रोग के कारण अफ्रीका के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति के साथ आर्थिक वृद्धि में 1.3 प्रतिशत तक की गिरावट देखी जाती है। पूरे विश्व में इस रोग के कारण 44 मिलियन DALY (अशक्तता सम्बद्ध स्वास्थ्यमय वर्षों में क्षति) का प्रतिवर्ष नुकसान होता है।मलेरिया एवं गरीबी का करीबी रिश्ता देखा गया है। विश्व की मलेरिया की कुल 58 प्रतिशत घटनाएँ गरीबी से ग्रस्त 20 प्रतिशत आबादी से ही प्रकाश में आती हैं। गरीबी दूर करने का संबद्ध मलेरिया की घटनाओं में कमी लाने के साथ सम्बद्ध रहा है। यह आबादी प्राय: दूरवर्ती सीमान्त क्षेत्रों में निवास करती है जो कि दुर्गम होने के साथ-साथ, विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण मलेरिया से ज्यादा प्रभावित होती है।

मलेरिया की भयावता को देखते हुए वर्ष 1935 में सिंटन ने रिपोर्ट किया कि भारत के अधिकांश हिस्सों में रहने की समस्या मलेरिया की समस्या है तथा जीवन का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मलेरिया द्वारा प्रभावित न होता हो। उन दिनों यह रोग, आर्थिक दुर्भाग्य, गरीबी बढ़ाने, राष्ट्र के शारीरिक एवं बौद्धिक मानकों को कम करने तथा वैभता एवं आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करने का प्रमुख कारण था।

भारत में मलेरिया नियंत्रण

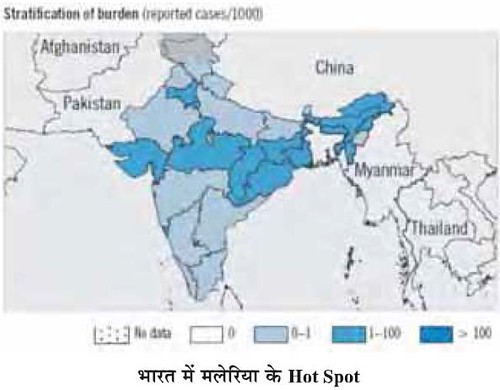

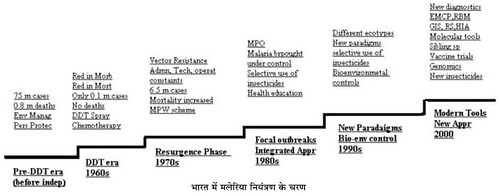

भारत मलेरिया के लिये रोगस्थानिक है तथा विभिन्न हिस्सों से सक्रिय संचरण प्रकाश में आता रहा है। देश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी मलेरिया के जोखिम वाले क्षेत्रों में निवास करती है। भारत में मलेरिया की अनुमानत: 65 प्रतिशत घटनाएँ उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से प्रकाश में आती हैं। अत्यधिक रोग भार वाली आबादी नृजातीय जनजातियाँ हैं जो इन क्षेत्रों के दुर्गम वनीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। भारत में मलेरिया नियंत्रण की गतिविधियों को निम्न चरणों में व्यक्त किया जा सकता है।

डी डी टी पूर्व का चरण

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक भारत मलेरिया की गम्भीर समस्या से जूझ रहा था। आजादी पूर्व भारत में एक अनुमान के अनुसार मलेरिया की 75 मिलियन घटनाएँ तथा 0.8 मिलियन मृत्यु आंकी गई। मलेरिया नियंत्रण के लिये देश में कोई भी संगठित नियंत्रण कार्यक्रम नहीं था। हालाँकि, वर्ष 1897 में सर रोनॉल्ड रॉस द्वारा एनॉफिलीज मच्छरों द्वारा मलेरिया संचरण की भूमिका स्पष्ट होने के पश्चात 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में मच्छरों के नियंत्रण के लिये चुने हुए क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबंधन पर विशेष बल दिया गया। ब्रिटिश राज्य के दौरान रेल निर्माण के दौरान मलेरिया की समस्या भी गम्भीर होती गई। पंजाब एवं बंगाल में मलेरिया की महामारी प्रकाश में आई। प्रारंभिक मलेरिया नियंत्रण के प्रयासों के अंतर्गत प्रजनन स्थलों में कमी तथा बाद में पेरिस ग्रीन एवं केरोसीन का लार्वानाशी के रूप में प्रयोग किया गया। लाहौर के समीप मियान मीर (अब पाकिस्तान में) में इस रोग को रोकने के लिये प्रथम औपचारिक प्रयास किए गए।

मलेरिया उन्मूलन (डी डी टी) का चरण

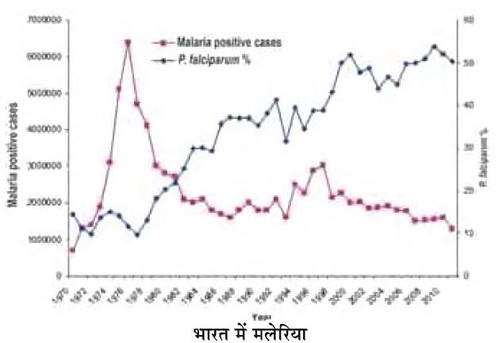

वर्ष 1940 के दशक में डी डी टी जैसे प्रभावशील कीटनाशी की खोज के पश्चात मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में इसके प्रयोग से क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1950 से 1960 के दशक के दौरान वैश्विक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (GMEP) शुरू किया गया, जिसके द्वारा प्रारम्भ में आशातीत सफलता प्राप्त हुई तथा भारत सहित कई देशों में मलेरिया की घटनाओं में अत्यधिक गिरावट आ गई। वर्ष 1964 में भारत में मलेरिया की घटनाएँ 75 मिलियन से कम होकर 1 लाख तक पहुँच गई तथा मृत्यु की घटनाएँ 0.8 मिलियन से घटकर न के बराबर हो गर्इं। परंतु यह सफलता थोड़े दिनों तक ही सीमित रही तथा मलेरिया ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया।

मलेरिया के पुन: उभरने का चरण

डी डी टी जैसे प्रभावशील कीटनाशी के मलेरिया नियंत्रण में सफल प्रयोग को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम (NMCP) शुरू कर दिया गया। प्रारंभिक सफलता को देखकर अनुमान लगाया गया कि मलेरिया का उन्मूलन संभव हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर वर्ष 1958 में इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (NMEP) में परिवर्तित कर दिया गया। किंतु आरंभिक सफलताओं के बाद, मलेरिया की घटनाओं में फिर से वृद्धि होनी लगी तथा वर्ष 1976 में मलेरिया की घटनाओं की संख्या बढ़कर 6.4 मिलियन तक पहुँच गई, जिसमें कई मृत्यु भी शामिल थीं। मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि के लिये प्रशासनिक, तकनीकी, परिचालान्तमक कारणों का होना पाया गया। इसके अतिरिक्त वित्तीय बाधा एवं रोगवाहक मच्छरों में कीटनाशी प्रतिरोध तथा मलेरिया परजीवी में औषधि प्रतिरोध ने समस्या को और गम्भीर बना दिया। मलेरिया की समस्या जो मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या थी, ने शहरों में भी पैर पसारने शुरू कर दिए। अत: भारत सरकार को नियंत्रण कार्यक्रम में पुन: संशोधन करने पड़े।

शहरी मलेरिया योजना

शहरी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण के लिये वर्ष 1971 में 40,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में शहरी मलेरिया योजना (UMS) प्रारम्भ की गई। आज भारत के 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 131 नगरों की लगभग 130.3 मिलियन आबादी के लिये यह योजना कार्यरत है। शहरों में मलेरिया नियंत्रण के लिये मुख्यत: लार्वानाशी विधियों, फॉगिंग तथा लोकल स्प्रे का प्रयोग किया जाता है।

परिचालन की संशोधित योजना

वर्ष 1970 के दशक में विभिन्न हिस्सों में मलेरिया के पुन: उभरने तथा वर्ष 1976 में इसके शीर्ष पर पहुँचने के फलस्वरूप वर्ष 1977 में परिचालन की संशोधित योजना शुरू (MPO) की गई। कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धि औषधि वितरण केंद्र (DDC) तथा ज्वर उपचार डिपो (FTDs) का खुलना था। बीच-बीच में इस कार्यक्रम को अन्य अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे PFCP, SIDA, WHO, UNESCO, DFID आदि से सहयोग मिलता रहा, जिसके फलस्वरूप मलेरिया को कुछ हद तक काबू में किया जा सका। वर्ष 1977 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा मलेरिया अनुसंधान के लिये मलेरिया अनुसंधान केंद्र (अब राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान) की स्थापना की गई। हालाँकि मलेरिया की स्थिति स्थिर हो गई। किंतु फाल्सीपेरम मलेरिया की घटनाओं में निरंतर वृद्धि होती गई तथा बड़े पैमाने पर विकास संबद्ध गतिविधियों, शहरी करण, पर्यावरणी परिवर्तनों के फलस्वरूप मलेरिया के नए प्रतिरूप उभर कर सामने आए।

मलेरिया के प्रतिरूप

बढ़ते औद्योगीकरण, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों, पर्यावरणी बदलाव तथा शहरों की चरमराती कार्य व्यवस्था के फलस्वरूप मलेरिया के निम्न प्रतिरूप उभरकर स्पष्ट हुए हैं :

ग्रामीण अथवा सिंचित मलेरिया

यह मुख्यत: शुष्क अथवा अर्द्धशुष्क क्षेत्र हैं जो वर्षा द्वारा अथवा सिंचाई द्वारा प्रभावित रहते हैं। कृषि के उत्पादन की वृद्धि के लिये नहरों द्वारा सिंचाई के विस्तार में भी आशातीत वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप जल भराव, दलदल की स्थिति एवं रिसाव के फलस्वरूप मच्छरों के प्रजनन के लिये आदर्श स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। प्रमुख सिंचाई की योजनाओं जिनके साथ मलेरिया की सम्बद्धता भी दर्ज की गई, वे हैं : शारदा नहर, इर्विन (अब विशेश्वरैया) नहर, कावेरी-मट्टूर सिंचाई योजना, अपर कृष्णा परियोजना, नागार्जुन सागर बाँध, इन्द्रावती परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना तथा राजस्थान में इंदिरा नहर परियोजना आदि। गैरकानूनी सिंचाई, दुर्बल अनुरक्षण (रख-रखाव), बढ़ी हुई आर्द्रता तथा पारिस्थितिकीय बदलाव से मच्छर का प्रजनन भी काफी प्रभावित होता रहता है। एनॉ. क्युलिसिफेसीन तथा एनॉ. फ्लुवियाटिलिस यहाँ प्रमुख रोगवाहक है।

शहरी मलेरिया

वर्ष 1951 में भारत में कुल 2590 शहर थे, जिनकी आबादी 62.44 मिलियन थी, वर्ष 1990 के दशक में इनकी संख्या बढ़कर 3768 तक पहुँच गई तथा आबादी 217.8 मिलियन तक जा पहुँची। साथ-साथ रोजगार एवं अन्य शैक्षिणक अथवा व्यावसायिक उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन तेज हो जाने से झुग्गी-झोपड़ी विस्तार में वृद्धि तथा अनियोजित निर्माण कार्य, अनुपयुक्त जल निकासी एवं बिगड़ते मूल-भूत ढाँचे के मद्देनजर मच्छर के प्रजनन स्थलों में अतिशय वृद्धि हो गई। बढ़ते शहरीकरण के फलस्वरूप बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के तहत ओवर हेड टैंक तथा अन्य जल भराव के स्थलों/टंकियों के बढ़ने से मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा मिला। चूँकि, यहाँ अधिकांशत: मानव निर्मित प्रजनन स्थल होते हैं, अत: एनॉ. स्टीफेंसाई यहाँ प्रमुख रोग वाहक है।

शहरी मलेरिया बढ़ने का प्रमुख कारण वैधानिक उपायों की कमी, कीट विज्ञानी घटक की अनुपस्थिति, औद्योगिक एवं निर्माण कार्य की बढ़ती गतिविधियाँ, सीमित जल आपूर्ति के कारण जल संग्रह, अन्य विभागों के साथ समन्वयन की कमी आदि मुख्य हैं। शहरों में मच्छर नियंत्रण के लिये लार्वानाशी का प्रयोग प्रमुख है तथा पेयजल में अबेट (टीमीफॉस) का प्रयोग किया जाता है। रोग के प्रकोप की रोकथाम के लिये थर्मल फॉगिंग तथा लोकल स्प्रे भी किया जाता है। शहरों में मच्छर नियंत्रण के लिये कठोर कानून बनाने की जरूरत है। ओवर हेड टैंकों को सही तरीके से बंद किया जाना चाहिए तथा अन्तर्विभागीय सहयोग सर्वोपरि होना चाहिए।

वनीय अथवा जनजातीय मलेरिया

देश की लगभग 7.8 प्रतिशत जनजातीय आबादी 30 प्रतिशत से अधिक मलेरिया की घटनाओं तथा 75 प्रतिशत मृत्यु के लिये जिम्मेदार पाई जाती है। यह आबादी मुख्यत: घने वनों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में निम्न साक्षरता, बिखरा हुआ सामाजिक ताना-बाना अंधविश्वास, नीम-हकीमों की उपस्थिति तथा दुर्बल स्वास्थ्य सुविधाएँ देखी जाती हैं। इन क्षेत्रों में एनॉ. क्युलिसिफेसीज, एनॉ. फ्लुवियाटिलिस, एनॉ. डाइरस तथा एनॉ. मिनिमस प्रमुख रोगवाहक हैं। निर्वनीकरण, जागरूकता का अभाव, औषधि प्रतिरोध, अलाक्षणिक वाहक तथा पी. फातसीपेरम की अधिकता ने इस क्षेत्र को ज्यादा जटिल बना दिया है।

औद्योगिक अथवा परियोजना मलेरिया

इन क्षेत्रों की प्रमुख समस्या निर्माण कार्य एवं विकासात्मक गतिविधियों के चलते मजदूरों की एकत्रीकरण है जो रोग स्थानिक क्षेत्रों से मलेरिया का प्रसार करते हैं। यहाँ के निवास स्थल अधिकांशत: अस्थाई होते हैं तथा एनॉ. क्युलिसिफेसीज, एनॉ. स्टीफंसाई एवं एनॉ. फ्लुवियाटिलिस यहाँ प्रमुख रोग वाहक हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाएँ जहाँ मलेरिया की सम्बद्धता पाई गई हैं, वे हैं : नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन (NTPC) (मिर्जापुर), विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, मथुरा तेल शोधन कारखाना, भिलाई स्टील प्लांट, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड (BHEL) (हरिद्वार), सूरत औद्योगिक संकुल आदि। इन स्थलों पर स्वास्थ्य प्रभाव आकलन (HIA) पर बल देना आवश्यक है।

प्रवासी (माइग्रेशन) मलेरिया

रोगस्थानिक क्षेत्रों से रोगमुक्त क्षेत्रों में प्रवासी आबादी के आने से मलेरिया की संभावना बढ़ जाती है। इसके फलस्वरूप नए क्षेत्र भी मलेरिया की चपेट में आ जाते हैं तथा कभी-कभी नए औषधि प्रतिरोधी परजीवी का भी प्रवेश हो जाता है। इन क्षेत्रों में बाहर से आने वाली आबादी की जाँच आवश्यक हो जाती है।

सीमांत (बार्डर) मलेरिया

भारत की सीमाएं मुख्यत: म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ संबद्ध हैं। सीमावर्ती 16 किमी का क्षेत्र जिसे नो मेन्स लैण्ड के रूप में जाना जाता है वहाँ रोगवाहक नियंत्रण की कोई गतिविधि नहीं होती है। आबादी के इधर से उधर जाने से मलेरिया की गतिविधि भी प्रभावित होती है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रोगवाहक एनॉ. डाइरस, एनॉ. मिनिमस, एनॉ. फ्लुवियाटिलिस तथा एनॉ. क्युलिसिफेसीज हैं।

तटीय मलेरिया

यह मुख्यत: अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं। यहाँ का प्रमुख रोगवाहक एनॉ. सण्डाईकस है, जो क्रीक्स में खारे जल में प्रजनन करता है।

एयरपोर्ट मलेरिया

हाल में संक्रमित मच्छरों के आवागमन के फलस्वरूप एयरपोर्ट के समीप मलेरिया की घटनाएँ प्रकाश में आई हैं। चूँकि लोगों में प्रतिरक्षा का अभाव होता है तथा जाँच में विलम्ब से समस्या गम्भीर हो जाती है। अन्तरराष्ट्रीय ट्रेवलर्स के द्वारा मलेरिया का संचार चिन्ता का विषय है। यूके में वर्ष 1997 में कुल 2364 मलेरिया की घटनाएँ देखने को मिलीं।

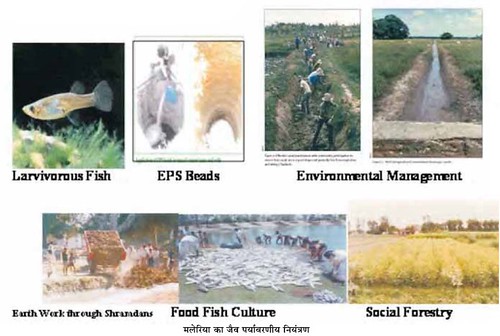

मलेरिया का जैव पर्यावरण नियंत्रण

मलेरिया के रोगवाहक मच्छरों के प्रति बढ़ते कीटनाशी प्रतिरोध के मद्देनजर 1980 के दशक में खेड़ा, गुजरात में मलेरिया की जैव पर्यावरणीय नियंत्रण नीतियों पर सराहनीय कार्य किया गया, जिसे बाद में देश की विभिन्न भौगोलिक एवं जानपदिक-पारिस्थितिकीय स्थितियों में प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत छोटे एवं अस्थाई मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करके, प्रजनन स्रोतों में कमी, रिसाव वाले स्थलों पर श्रमदान के द्वारा मिट्टी भरकर मच्छरजनक स्थिति पर नियंत्रण तथा पर्यावरणी प्रबंधन के तहत इन स्थलों पर यूकेलिप्टस तथा अन्य पेड़ों का लगाना तथा घरों के बाहर शोष खड्डों का निर्माण शामिल था, ताकि मच्छरों को पनपने का मौका ही न मिले।

तालाब, नहरों, धान के खेतों तथा अन्य स्थाई स्थल जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता था, वहाँ जैविक नियंत्रण के रूप में लर्वाभक्षी मछलियों जैसे गप्पी एवं गम्बूसिया का व्यापक प्रयोग किया गया। लोगों में मच्छर नियंत्रण के लिये जागरूकता उत्पन्न करने एवं कार्यक्रम में उनकी भागीदारी के लिये स्वास्थ्य शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। स्कूलों एवं पंचायतों में हेल्थ कैंप तथा जीवंत प्रदर्शन के द्वारा मलेरिया के विषय में जानकारी दी गई तथा स्कूली बच्चों को भी कार्यक्रम में शामिल किया गया। घरों के भीतर जल संग्रह के स्थलों को ढककर रखना, सप्ताह में एक बार पानी परिवर्तित करना, टंकियों में मछलियों का प्रयोग एवं वीडियो शो निरंतर दर्शाए गए। युवा मंडल तथा महिला मंडल का कार्यक्रम में समावेश किया गया। उपयोगी कुँओं में लर्वाभक्षी मछलियों का प्रयोग तथा अनुपयोगी कुँओं एवं सैप्टिक टैंकों तथा गोबर गैस प्लांट में पॉलीस्टीरीन के दानों (EPS) को प्रयोग किया।

मलेरिया नियंत्रण के लिये त्वरित जाँच एवं शीघ्र निदान पर विशेष बल दिया गया। आय वृद्धि की योजना एवं लोगों की मलेरियारोधी कार्यक्रम में रुचि बनाए रखने के लिये लर्वाभक्षी मछलियों के उत्पादन के साथ-साथ मत्स्य उत्पादन को भी बढ़ावा दिया तथा वृक्षारोपण एवं विलेज नर्सरी की भी योजना शुरू की गई। इस नीति के द्वारा मलेरिया नियंत्रण के साथ-साथ ग्रामीण विकास को भी अत्यधिक बढ़ावा मिला तथा यह एक संपूर्ण समुदाय आधारित प्रयोग था, जिसमें कीटनाशी का प्रयोग सिर्फ महामारी की स्थिति के लिये रखा गया था। इसके फलस्वरूप मलेरिया की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आ गई तथा इसे पूरे विश्व में सराहा गया। आज इस कार्यक्रम के कई घटकों को राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

मलेरिया एवं जलवायु परिवर्तन

मलेरिया प्रमुख रूप से वातावरण एवं जलवायु पर निर्भर करता है क्योंकि मलेरिया के रोगवाहक तापमान एवं आर्द्रता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। हाल के दिनों में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर मलेरिया में भी बदलाव देखे गए हैं। ऐसा अनुमान है कि विगत 100 वर्षों के अंदर वैश्विक सतही तापमान में 0.3 से 0.60C की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि समुद्र सतही तापमान एवं भू-आधारित सतही तापमान दोनों में हुई है। जलवायु संबद्ध कारकों के चलते प्रति दशक समुद्र के स्तर में भी 1 से 2 सेमी तक की वृद्धि देखी गई है तथा अनुमान है कि वर्ष 2100 तक तापमान में 2 से 40C तक तथा समुद्र के स्तरों में 18-59 सेमी तक की वृद्धि हो सकती है।

जल के तापमान बढ़ जाने से मच्छर के डिंभक शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं तथा जीवन चक्र तेज हो जाता है, गर्म जलवायु में मादा मच्छर जल्दी पाचन करके फिर से रक्तपान शुरू कर देती है। अत्यधिक सूखे की स्थिति में नदियाँ, गड्ढों में परिवर्तित होकर मच्छरों को और अधिक पनपने का मौका देती है तथा अत्यधिक वर्षा के कारण, मच्छरों के और प्रजनन स्थल उत्पन्न हो जाते हैं। इन दोनों स्थितियों के फलस्वरूप आबादी के विस्थापन से भी मलेरिया को बढ़ावा मिलता है। जलवायु परिवर्तन के कारण 1.3 प्रतिशत आबादी के मलेरिया के खतरे की संभावना बढ़ सकती है। हाल के वर्षों में मलेरिया मुक्त उच्च स्थलों पर मलेरिया की घटनाओं को जलवायु संबद्ध परिवर्तनों के साथ जोड़ा गया है। हालाँकि, मूल-भूत ढाँचे में सुधार के साथ, प्रभावशील पूर्व चेतावनी प्रणाली एवं असरदार नियंत्रण नीतियों के द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है।

Path Alias

/articles/bhaarata-maen-malaeraiyaa-naiyantarana-caunaautaiyaan-evan-sanbhaavanaaen

Post By: Hindi