घुमन्तू जातियाँ अन्तर्मुखी होती हैं। स्वभाव से सरल और निर्मल। ठीक प्रकृति की तरह। इनमें भी मालधारी हों तो कहना ही क्या! यदि उन्हें जानना और समझना हो तो पास रहना होगा। सुषमा अयंगर और उनके साथियों की तरह। वे वर्षों से घुमन्तू जातियों के बीच सक्रिय हैं। उनकी जीवनशैली, स्वभाव और रीति-रिवाज को बारीकी से पहचानने लगे हैं। अब इनके जीवन संसार से लोगों का साक्षात्कार करा रहे हैं। पढ़ें एक रिपोर्ट-

मालधारी समाज अपने परम्परागत पद्धतियों को सहेजकर रखते हैंकम संसाधन में प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन को कैसे जिया जाता है, यह कोई घुमन्तू जातियों से सीखे। सुषमा अयंगर जी कुछ दिखा और बता रही थीं, उसका सार यही था। वे ‘लिविंग लाइटली’ नाम की प्रदर्शनी से हमारा सीधा परिचय करा रही थीं। इस दौरान वे बोली, “घुमन्तू जातियों के जीवन में विज्ञान छिपा होता है। उनकी जीवनशैली में एक तरह की कला है। हम लोगों ने उनमें छिपी हुई कला और विज्ञान को सामने लाने की कोशिश की है।” सुषमा अयंगर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) में घुमन्तू जातियों के जन-जीवन पर लगी प्रदर्शनी को दिखाते हुए यह जानकारी दे रही थीं। नवजीवन, आईजीएनसीए और एफईएस के तत्वावधान में यह प्रदर्शनी 2 से 18 दिसम्बर तक आईजीएनसीए में लगी थी।

मालधारी समाज अपने परम्परागत पद्धतियों को सहेजकर रखते हैंकम संसाधन में प्रकृति के साथ जुड़कर जीवन को कैसे जिया जाता है, यह कोई घुमन्तू जातियों से सीखे। सुषमा अयंगर जी कुछ दिखा और बता रही थीं, उसका सार यही था। वे ‘लिविंग लाइटली’ नाम की प्रदर्शनी से हमारा सीधा परिचय करा रही थीं। इस दौरान वे बोली, “घुमन्तू जातियों के जीवन में विज्ञान छिपा होता है। उनकी जीवनशैली में एक तरह की कला है। हम लोगों ने उनमें छिपी हुई कला और विज्ञान को सामने लाने की कोशिश की है।” सुषमा अयंगर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) में घुमन्तू जातियों के जन-जीवन पर लगी प्रदर्शनी को दिखाते हुए यह जानकारी दे रही थीं। नवजीवन, आईजीएनसीए और एफईएस के तत्वावधान में यह प्रदर्शनी 2 से 18 दिसम्बर तक आईजीएनसीए में लगी थी।प्रदर्शनी अपने तरह की अनूठी थी। अक्सर होता यह है कि किसी प्रदर्शनी में कलात्मक पक्ष को अधिक उभारा जाता है। यही रिवाज चला आया है। यहाँ का दृश्य अलग था। प्रदर्शनी में घुमन्तू जातियों के कलात्मक पक्ष को तो रखा ही गया था। इसके साथ-साथ उनकी जीवनशैली, राग-रंग, भाव-भक्ति और आर्थिक पक्ष को बखूबी उभारा गया। प्रदर्शनी का शीर्षक था- लिविंग लाइटली।

लाल ऊँची पगड़ी पहने, परम्परागत रिवाज से लिपटी धोती और सफेद कुर्ता डाले पुरुषों का एक समूह आईजीएनसीए के परिसर में उन दिनों आकर्षण का केन्द्र बना हुआ था। वे गुजरात के कच्छ से आये मालधारी थे यानी गुजरात के कच्छ में रहने वाली घुमन्तू जाति। इनकी महिलाएँ ठेठ परम्परागत पोशाक में दिखाई दे रही थीं।

परिसर में एक तरफ कच्छ से आये अब्दुल गनी आने जाने वालों को एक खेल खेला रहे थे। उस खेल का ईजाद खुद गनी भाई ने किया है। हालांकि, अब तक उन्होंने इस खेल का कोई नाम नहीं रखा है, लेकिन बातचीत के क्रम में वे बताते हैं, “परम्परागत ज्ञान में टिकाऊ विकास छुपा है। खेल के जरिए यही सन्देश देने की कोशिश है।” विकास की इस अन्धी दौड़ में गनी भाई बड़ी बात कह रहे थे। वे यहीं नहीं रुके, बल्कि आगे कहा, “प्रदर्शनी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिसे देखकर आप महसूस करेंगे कि आधुनिक विकास के पास प्रकृति का कोई विकल्प नहीं है।”

प्रदर्शनी का प्रारूप विस्तृत था। पूरी प्रदर्शनी तीन बाड़े में लगी थी। पहला बाड़ा फोटोग्राफी और दृश्य-श्रव्य माध्यम का था। वहाँ मालधारियों की जीवनशैली और उनकी रीति-नीति को वित्तचित्र (डॉक्यूमेंटरी) के जरिए दिखाया जा रहा था। दूसरा बाड़ा उनके दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्रियों से भरा था। तीसरा और अन्तिम बाड़ा कलादीर्घा से बाहर तम्बू में सजा था। वहाँ उन सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया था जो मालधारियों के परिश्रम और साधनों से तैयार होती हैं। इनमें ऊँट की खाल से बने थैले से लेकर ऊन से बने पोशाक रखे थे।

प्रदर्शनी का नेतृत्व कर रहीं सुषमा अयंगर इस बाबत कहती हैं, “सच कहा जाये तो अब तक इस तथ्य को नजरअन्दाज किया जाता रहा है कि घुमन्तू जातियाँ हमारी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान देती हैं। लेकिन, यहाँ प्रदर्शनी के जरिए हम लोगों ने इस बात को समझाने की कोशिश की है कि देश की अर्थव्यवस्था में इनका भी योगदान है।” नवजीवन से जुड़े संदीप विरवानी इस बात को विस्तार देते हैं। उन्होंने कहा, “घुमन्तू जातियाँ जो आर्थिक उत्पादन करती हैं, उसका पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। वे कुदरत से कुछ लेती नहीं हैं, बल्कि जितना सम्भव होता है, उसे संवर्धित करते चलती हैं।”

बहरहाल, प्रदर्शनी की शुरुआत भारत के मानचित्र से की गई थी। वह मानचित्र विशेष उद्देश्य से तैयार किया गया था। मानचित्र में इस बात को खासकर उभारा गया था कि भारत में घुमन्तू जातियाँ किन-किन स्थानों पर निवास करती हैं। साथ ही यह भी दिखाया गया था कि घुमन्तू जातियाँ पूरे साल मौसम के साथ अपना बसेरा कैसे बदलती जाती हैं और उनकी यात्रा का क्रम आगे बढ़ता जाता है।

इस सन्दर्भ में सुषमा अयंगर ने एक दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया, “गुजरात में एक ऐसी घुमन्तू जाति है, जिसके लोग अपने जीवनकाल में पूरी पृथ्वी के चार चक्कर लगाने के समान यात्रा कर लेते हैं। वे प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं, इसलिये उनका जीवन लम्बा होता है।” उन्होंने यह भी साफ किया कि घुमन्तू जातियों के बारे में हमारी समझ सीमित है, इसलिये उनके जीवन पर रोशनी डालने के लिये ‘नवजीवन’ नाम की संस्था काम कर रही है। इसकी योजना घुमन्तू जातियों से जुड़ी जानकारी और समझ को आम लोगों तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य के तहत यह प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस शृंखला की यह पहली प्रदर्शनी थी, जिसमें कच्छ के मालधारी केन्द्र में थे।

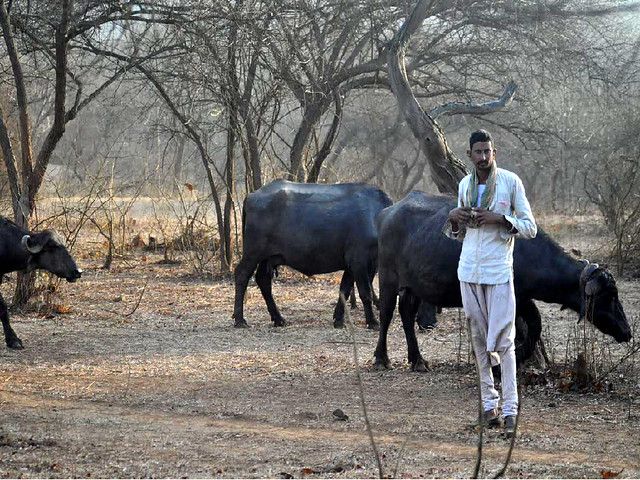

इस सन्दर्भ में सुषमा अयंगर ने एक दिलचस्प जानकारी दी। उन्होंने बताया, “गुजरात में एक ऐसी घुमन्तू जाति है, जिसके लोग अपने जीवनकाल में पूरी पृथ्वी के चार चक्कर लगाने के समान यात्रा कर लेते हैं। वे प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं, इसलिये उनका जीवन लम्बा होता है।” उन्होंने यह भी साफ किया कि घुमन्तू जातियों के बारे में हमारी समझ सीमित है, इसलिये उनके जीवन पर रोशनी डालने के लिये ‘नवजीवन’ नाम की संस्था काम कर रही है। इसकी योजना घुमन्तू जातियों से जुड़ी जानकारी और समझ को आम लोगों तक पहुँचाना है। इसी उद्देश्य के तहत यह प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस शृंखला की यह पहली प्रदर्शनी थी, जिसमें कच्छ के मालधारी केन्द्र में थे।प्रदर्शनी से यह बात स्पष्ट हो रही थी कि मालधारियों का पूरा जीवन पशुओं पर निर्भर है। यूँ समझा जाये कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऊँट, बन्नी भैंस, गाय और भेड़-बकरी के साथ मालधारी पूरा जीवन गुजार देते हैं। अब मुश्किल यह है कि मालधारियों के बच्चे अपने माता-पिता और दादा-दादी की तरह जीवन नहीं जीना चाहते हैं। वे दूसरा पेशा चुन रहे हैं। खासकर ड्राइवरी का। हालांकि, इनके बीच ऐसे भी हैं, जिन्हें कामगारों की दुनिया पसन्द नहीं है। उनकी मानें तो- “हमारे जीवन में संघर्ष है, लेकिन हम उसमें खुश हैं। नौकरी की गुलाम जिन्दगी हमें पसन्द नहीं है।”

एक शोध के बाद सुषमा अयंगर अपने साथियों के साथ उक्त निष्कर्ष पर पहुँची हैं। प्रदर्शनी में लगी कुछेक तस्वीरों को दिखाते हुए वे पूरी कहानी कह जाती हैं। उन तस्वीरों को मालधारियों के 20 बच्चों ने थोड़े प्रशिक्षण के बाद कैमरे में कैद किया है। अपने समाज के जन-जीवन को कैमरे में कैद करते वक्त उन्होंने अपना विचार बदल लिया है। अपनी बिरादरी के साथ जीवन जीने का मन बना लिया है।

मालधारी समाज के भविष्य के लिये यह विचार सुखद है। वहीं वित्तचित्र में यह दिखाया गया है कि मालधारी महिलाएँ अपनी पोतियों को तीन सीख देना नहीं भूलती हैं- ‘दूध से घी न निकालना। अपनी चुन्नी का सौदा न करना और हमेशा घास की झोपड़ी में रहना।’ यहाँ शुद्धता बरतने और प्रकृति के नजदीक रहने की जैसी सलाह मालधारी महिलाएँ अपनी लड़कियों को दे रही हैं, वह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इसमें रहस्य छुपा है। इन्हीं रास्तों पर चलकर कम संसाधनों और प्रकृति के साथ जुड़कर मालधारी अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति में रचे-बसे हैं। पूरी प्रदर्शनी इन्हीं बातों से हमारा साक्षात्कार कराती है।

कच्छ यानी कछुए के आकार का भू-भाग। यहाँ का जीवन संघर्ष से भरा है। एक तरफ नमक-भरा रण है तो दूसरी तरफ लवणीय दलदली भूमि। कहीं लम्बे घास के मैदान हैं, तो कहीं कुछ और। लेकिन, इन सबके बीच भी मालधारी अपने जीवन का आधार ढूँढ ही लेते हैं। प्रदर्शनी में उनके जीवन-संघर्ष को सफल तरीके से दर्शाया गया है। मीठे पानी के स्रोत तक पहुँचने की कला तो उनकी वैज्ञानिक दृष्टि को जाहिर करता है। वे पानी की बूँद-बूँद का उपयोग करते हैं।

पानी का सदुपयोग कोई सीखे तो इन मालधारियों से। कच्छ की भौगोलिक बनावट बेशक जैवविविधता से भरपूर है। वहाँ जंगली जानवर भी हैं, लेकिन मालधारियों का अपना कौशल है। वे प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने मवेशियों की परवरिश करते हैं। साथ-साथ अपना जीवनयापन करते हैं। क्या यह कम आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति में भी मालधारी बन्नी भैंस और काकरेज गाय जैसी श्रेष्ठ देसी नस्ल का संरक्षण और संवर्धन करते आये हैं।

वैज्ञानिक शोध के नाम पर पशु संवर्धन के जो दावे होते रहे हैं, वे इन मालधारियों के सामने बौने लगते हैं। यह बात ध्यान देने वाली है कि देश का राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा भैंस की पंजीकृत 13 नस्लों में से ज्यादातर इसी घुमन्तू चरवाहा व्यवस्था से विकसित हुई हैं। खैर, 2010 में यहाँ के मालधारियों और इस इलाके में कार्यरत गैर सरकारी संस्था के प्रयास से बन्नी भैंस को देशी नस्ल के रूप में मान्यता मिली है। प्रदर्शनी में बन्नी भैंस के कई चित्र प्रदर्शित किये गए थे। इसका एक प्रतिरूप भी रखा गया था। मालधारी इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके बन्नी भैंस की कीमत एक लाख रुपए है।

कच्छ से आये गनी भाई बताते हैं- “मालधारी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है- माल यानी पशुधन। दूसरा शब्द है- धारी यानी धारण करने वाला। इस तरह मालधारी बना है।” वे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी जैसे पशुओं को पालते हैं। संदीप विरवानी कहते हैं, “पशु लम्बी दूरी की यात्रा कर चारे-पानी से अपना पेट भरते हैं। इस दौरान कई तरह के घास-फूस को वे आहार के तौर पर लेते हैं, जिससे इनके दूध की गुणवत्ता 14 से 15 गुना बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो जाती है। मालधारियों के जीवन का यह बहुत बड़ा आधार है।” प्रदर्शनी में एक जगह अलग-अलग आकार-प्रकार की सैकड़ों घंटियाँ टंगी दिखी। ये घंटियाँ पशुओं के गले में बाँधी जाती हैं। भिखा भाई रबारी ने बताया कि जानवरों के गले में बँधी घंटी का बड़ा महत्त्व है। एक पशु अपने साथी पशु की घंटी सुनकर रास्ते का अनुसरण करता है। रात के वक्त मालधारी भी अपने पशु की पहचान उसकी घंटी से करते हैं।

कच्छ से आये गनी भाई बताते हैं- “मालधारी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है- माल यानी पशुधन। दूसरा शब्द है- धारी यानी धारण करने वाला। इस तरह मालधारी बना है।” वे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी जैसे पशुओं को पालते हैं। संदीप विरवानी कहते हैं, “पशु लम्बी दूरी की यात्रा कर चारे-पानी से अपना पेट भरते हैं। इस दौरान कई तरह के घास-फूस को वे आहार के तौर पर लेते हैं, जिससे इनके दूध की गुणवत्ता 14 से 15 गुना बढ़ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो जाती है। मालधारियों के जीवन का यह बहुत बड़ा आधार है।” प्रदर्शनी में एक जगह अलग-अलग आकार-प्रकार की सैकड़ों घंटियाँ टंगी दिखी। ये घंटियाँ पशुओं के गले में बाँधी जाती हैं। भिखा भाई रबारी ने बताया कि जानवरों के गले में बँधी घंटी का बड़ा महत्त्व है। एक पशु अपने साथी पशु की घंटी सुनकर रास्ते का अनुसरण करता है। रात के वक्त मालधारी भी अपने पशु की पहचान उसकी घंटी से करते हैं।नवजीवन के लोग बताते हैं कि मालधारियों का परम्परागत ज्ञान अनूठा है। वे देशी नस्लों के मवेशियों का संवर्धन तो करते ही हैं। इसके साथ-साथ कढ़ाई-बुनाई की कला में भी पारंगत होते हैं। इनकी पोशाक में कढ़ाई-बुनाई का खास महत्त्व होता है। यही वजह थी कि प्रदर्शनी के दौरान वे अपनी रंग-बिरंगी पोशाक से ही पहचाने जा रहे थे। प्रदर्शनी में कढ़ाईदार लम्बी चादर टंगी थी। उस चादर पर 992 मालधारी महिलाओं कढ़ार्ठ थी। वह प्रदर्शनी में आकर्षण का केन्द्र थी। खैर! इनका संगीत से गहरा जुड़ाव रहा है। अपने मवेशियों को चराने ले जाते समय वे जोडिया पावा यानी बाँसुरी की जोड़ी जैसे वाद्य यंत्र को ले जाना नहीं भूलते हैं। यह मालधारियों का परम्परागत वाद्य यंत्र है। प्रदर्शनी इस बात की झलक देती है।

स्मरण रहे कि कच्छ का बन्नी एक सूखा इलाका है। यहाँ मालधारी अपने और मवेशियों के लिये विरदा पद्धति से वर्षाजल को एकत्र करते हैं। यह मालधारियों की परम्परागत जल संरक्षण पद्धति है। मालधारी पानी की जगह खोजने व खुदाई करने में माहिर हैं। वित्तचित्र में इस बात को बेहतर तरीके से दिखाया गया है। बन्नी जिस तरह मवेशियों की देसी नस्लों के लिये प्रसिद्ध है, उसी तरह अपने लम्बे-चौड़े चारागाहों के लिये जाना जाता है। यहाँ घास की 40 प्रजातियाँ हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों से चारागाह में कमी आई है। यहाँ विलायती बबूल का काफी फैलाव हो गया है। स्थानीय भाषा में इसे गांडो बावेल कहते हैं। इसकी पत्तियाँ खाकर मवेशी बीमार होती है और मर जाते हैं। इससे मालधारी चिन्तित हैं। प्रदर्शनी में जिस वित्तचित्र को दिखाया गया है, उसमें विलायती बबूल के इस जंगल का विस्तार से वर्णन है। इस बात की भी चर्चा है कि इलाके में आधुनिक विकास की हवा ने दस्तक दे दी है। इससे मालधारियों की चिन्ता बढ़ गई है। वे कहते हैं- हमारा इलाका पशुपालक का है। इसे वैसा ही रहने दो। इनका नारा है- ‘बन्नी को बन्नी रहने दो।’

मालधारियों में सदियों से प्रकृति के साथ जीने की कला है। इन्होंने मवेशियों की देसी नस्लें बनाई और बचाई हैं। पानी की परम्परागत विरदा पद्धति का ईजाद किया है। वे पेड़-पौधे और वनस्पतियों के जानकार हैं। देसी जड़ी-बूटियों से मवेशियों का इलाज कर लेते हैं। वे स्वावलम्बी जीवन जीते हैं। किसी पर निर्भर नहीं हैं। प्रकृति से जितना लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा अलग-अलग रूपों में वापस कर देते हैं। इसके बावजूद इनके ज्ञान-विज्ञान को नहीं समझा गया है।

प्रदर्शनी में इन बातों को गहराई से दिखाया समझाया गया है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद कहा, “घुमन्तू जातियों के विषय में अपना ज्ञान समृद्ध कर लौट रही हूँ।” स्मरण रहे कि 2 दिसम्बर को केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। सुषमा अयंगर ने बताया कि सोनिया गाँधी समेत कई केन्द्रीय मंत्री, प्रोफेसर, शोधार्थी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शनी देखने आये। इनमें महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी भी शामिल थीं।

सुषमा ने यह भी जानकारी दी कि देश में घुमन्तू जातियों की संख्या 3.50 करोड़ के आस-पास है। प्रदर्शनी के दौरान तीन बार दास्ता-ए-खानाबदोश की प्रस्तुति हुई। अपनी प्रस्तुति में अंकित चड्डा ने मालधारियों के जीवन पर प्रकाश डाला। चूँकि मालधारी निर्गुण धारा से गहरे प्रभावित रहे हैं। वे शाह अब्दुल लतीफ भटाई के करीब रहे हैं, इसलिये भटाई के पद का गायन भी प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में इनके आध्यात्मिक पक्ष को भी दर्शाया गया था। इनका मानना है कि मानव मन अपने मन के छह द्वार को पार कर परम सत्ता से साक्षात्कार करता है। इनकी परम सत्ता का स्वरूप निराकार है। निर्गुण है। यह दुख में ही प्राप्त होता है। यही वजह है कि मालधारी अपने लिये संघर्षपूर्ण जीवन का वरन करते हैं। अपने जीवन से इन्हें कोई शिकायत नहीं है।

“परम्परागत ज्ञान में टिकाऊ विकास छुपा है। प्रदर्शनी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जिसे देखकर आप महसूस करेंगे कि आधुनिक विकास के पास प्रकृति का विकल्प नहीं है।”

Path Alias

/articles/yae-haain-kacacha-kae-maaladhaarai

Post By: RuralWater