प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और बदलते जलवायु के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जल संसाधनों की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। भारत की जल नीति के संदर्भ में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट यह कहती है कि भारत को अक्षम जल आपूर्ति सेवाओं का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि किसानों और शहरी निवासियों को स्वयं के उपभोग हेतु नलकूपों के माध्यम से भूजल की पम्पिंग करनी पड़ रही है। इन कारणों से अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है और जलभृत (Aquifer) भी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी का प्रावधान तथा किसानों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था इस भूजल समस्या को हल करने के बजाय और बढ़ा रही है। भारत में जल संकट और भी गम्भीर समस्या होती जा रही है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जल एक स्थानीय एवं असीमित संसाधन नहीं है अपितु जल एक वैश्विक एवं सीमित संसाधन है। देश में जल की अधिकता तथा जल की कमी वाले विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति-2002 एवं 2012 में जल के अंतर बेसिन अंतरण पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ‘‘क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल अंतरण द्वारा जल उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल का अंतरण भी शामिल है।’’ इस प्रकार आपस में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम से बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूखे से बचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना भारत की एक स्वप्निल योजना है जिसके अन्तर्गत 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिकों के द्वारा भारत की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण और बदलते जलवायु के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जल संसाधनों की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। भारत की जल नीति के संदर्भ में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट यह कहती है कि भारत को अक्षम जल आपूर्ति सेवाओं का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ तक कि किसानों और शहरी निवासियों को स्वयं के उपभोग हेतु नलकूपों के माध्यम से भूजल की पम्पिंग करनी पड़ रही है। इन कारणों से अनेक स्थानों पर भूजल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है और जलभृत (Aquifer) भी समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी का प्रावधान तथा किसानों को मुफ्त बिजली की व्यवस्था इस भूजल समस्या को हल करने के बजाय और बढ़ा रही है। भारत में जल संकट और भी गम्भीर समस्या होती जा रही है। अब हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जल एक स्थानीय एवं असीमित संसाधन नहीं है अपितु जल एक वैश्विक एवं सीमित संसाधन है। देश में जल की अधिकता तथा जल की कमी वाले विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखकर भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति-2002 एवं 2012 में जल के अंतर बेसिन अंतरण पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि ‘‘क्षेत्रों/बेसिनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर जल की कमी वाले क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जल अंतरण द्वारा जल उपलब्ध कराना चाहिए, जिसमें एक नदी बेसिन से दूसरे नदी बेसिन में जल का अंतरण भी शामिल है।’’ इस प्रकार आपस में नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम से बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान से और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सूखे से बचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना भारत की एक स्वप्निल योजना है जिसके अन्तर्गत 14 हिमालयी और 16 प्रायद्वीपीय लिकों के द्वारा भारत की विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ा जाना प्रस्तावित है।नदी जोड़ योजना का इतिहास

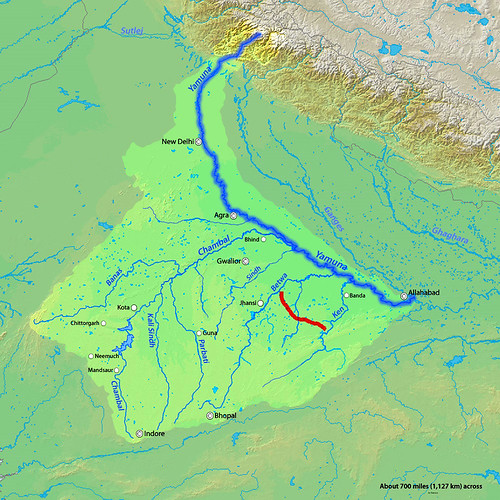

देश की आजादी के पूर्व ब्रिटिश राज के दौरान, एक इंजीनियर सर आर्थर काॅटन ने जल परिवहन प्रयोजनों के लिये गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने की माँग की थी। लेकिन इन क्षेत्रों के बीच बढ़ती रेलवे कनेक्टिविटी के कारण यह विचार स्थगित कर दिया गया। 1970 के दशक में तत्कालीन सरकार ने श्री के.एल. राव द्वारा प्रस्तावित नदियों को जोड़ने की परियोजना की तरफ एक महत्त्वपूर्ण कदम बढ़ाया था। उनके कार्यकाल में इस परियोजना को गति देने के लिये एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया था जिसने नदी जोड़ परियोजना को मूर्तरूप देने के लिये कई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए। इस टास्क फोर्स ने आगे के अध्ययन के लिये केन-बेतवा एवं पार्वती-काली सिंध-चम्बल परियोजना को चिन्हित किया। तत्पश्चात, जुलाई 1982 में, इस नदी जोड़ परियोजना के सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करने हेतु भारत सरकार ने जल संसाधन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) की स्थापना की।

तत्पश्चात 2005 में संप्रग सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना की एक महत्त्वपूर्ण लिंक केन बेतवा परियोजना के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य भी शुरू किया गया था। इसके बाद संप्रग सरकार के ही कार्यकाल में जनवरी 2009 में ही इस परियोजना की दो और महत्त्वपूर्ण लिंकों पार-तापी-नर्मदा एवं दमन गंगा-पिंजल की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी सम्बन्धित राज्य सरकारों (महाराष्ट्र एवं गुजरात) से सहमति प्राप्त होने के बाद शुरू किया जा चुका है। फरवरी 2012 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नदियों को जोड़ने के लिये अपनी हरी झंडी दे दी है और इस परियोजना को तेजी से लागू, सुनिश्चित करने के लिये सरकार से कहा गया है। नर्मदा परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के आलोक में इस परियोजना की उम्मीद बंधती है।

चुनौतियाँ

भारत में सरकार विशाल जल परियोजनाएँ तो लाती है, किन्तु विस्थापितों की पुनर्स्थापना, प्रभावशाली नागरिक समाज समूहों के कड़े विरोध एवं पर्यावरण को नुकसान की आशंका के कारण इन्हें लागू करने में काफी दिक्कत आती है। विभिन्न एनजीओ, स्थानीय निवासियों के विस्थापन के मुद्दों को जोर-शोर से उठाते हैं। इस प्रकार के संगठन अनेक जल विद्युत परियोजनाओं के विरोध में अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बढ़ता हुआ औद्योगीकरण व शहरीकरण स्थानीय जल संसाधनों पर दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में एन.जी.ओ. और नागरिक समूहों ने ऐसे उद्योगों का विरोध तेज कर दिया है जिनमें पानी की अधिक मात्रा में खपत होती है। भारत की लोह अयस्क पट्टी में लगजमबर्ग के आर्सेल्लर मित्तल और दक्षिण कोरिया के पाॅस्को समूह की परियोजनाओं के जबरदस्त विरोध के कारण इन परियोजनाओं में देरी इसका ताजा उदाहरण हैं।

इसके अलावा नदी जोड़ परियोजना के द्वारा नहरों के माध्यम से नदियों को जोड़ा जाना है और इसके लिये एक बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और वो भी विभिन्न प्रदेशों के मध्य सामंजस्य बनाते हुए। कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, जहाँ कोई बड़ी नदी नहीं निकलती है और जो पड़ोसी राज्यों की नदियों पर निर्भर है, इस परियोजना का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य, जैसे असम, सिक्किम और केरल आदि, अपने जल संसाधनों पर अपने कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होने देना चाहते हैं। इस परियोजना की लागत 5,60,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान किया गया है जो एक बहुत बड़ा निवेश है और अंत में पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने की आशंका के कारण यह परियोजना भी खटाई में पड़ सकती है।

अवसर

जल विपुलता वाले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण सहित अतिरिक्त लाभों के अलावा नदी जोड़ परियोजना द्वारा नहरों के विस्तृत जाल के माध्यम से अरबों घनमीटर की विशाल जल धाराओं से 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने और 34,000 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। जो मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के पूरे उपयोग के लिये पर्याप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि मानसून के मौसम में गंगा, ब्रह्मपुत्रा मेघना नदियों के बेसिन में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय बेसिनों में पानी की कमी हो जाती है। इन तमाम बेसिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने, बाढ़ से बचने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये नदी जोड़ कार्यक्रम ही एकमात्र उत्तम और सरल उपाय है। नई कृषि प्रोद्योगिकी और नये प्रकार के बीज मिलने के बाद भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ही होगा। अन्यथा, खाद्यान्न आयात पर बढ़ती निर्भरता से पीछा नहीं छूटेगा। बदलते हुए जलवायु के परिपेक्ष में खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजनाओं का क्रियान्वयन नितांत आवश्यक है। हालाँकि नदी जोड़ने कि इस परियोजना में भारी खर्च आने का अनुमान है। परन्तु, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि नदियों को आपस में जोड़ने से भारत का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा और आगे आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या और संपन्नता के कारण खाद्यान्न की बढ़ती माँग की आसानी से पूर्ति हो पाएगी।

जल विपुलता वाले क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण सहित अतिरिक्त लाभों के अलावा नदी जोड़ परियोजना द्वारा नहरों के विस्तृत जाल के माध्यम से अरबों घनमीटर की विशाल जल धाराओं से 35 मिलियन हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचित करने और 34,000 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य है। जो मौजूदा सिंचाई परियोजनाओं के पूरे उपयोग के लिये पर्याप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि मानसून के मौसम में गंगा, ब्रह्मपुत्रा मेघना नदियों के बेसिन में बाढ़ आ जाती है, जबकि पश्चिमी भारत और प्रायद्वीपीय बेसिनों में पानी की कमी हो जाती है। इन तमाम बेसिनों में पानी की उपलब्धता बनाए रखने, बाढ़ से बचने और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये नदी जोड़ कार्यक्रम ही एकमात्र उत्तम और सरल उपाय है। नई कृषि प्रोद्योगिकी और नये प्रकार के बीज मिलने के बाद भी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार को सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ही होगा। अन्यथा, खाद्यान्न आयात पर बढ़ती निर्भरता से पीछा नहीं छूटेगा। बदलते हुए जलवायु के परिपेक्ष में खाद्य सुरक्षा और जल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजनाओं का क्रियान्वयन नितांत आवश्यक है। हालाँकि नदी जोड़ने कि इस परियोजना में भारी खर्च आने का अनुमान है। परन्तु, इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि नदियों को आपस में जोड़ने से भारत का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग दोगुना हो जाएगा और आगे आने वाले समय में बढ़ती जनसंख्या और संपन्नता के कारण खाद्यान्न की बढ़ती माँग की आसानी से पूर्ति हो पाएगी।वस्तु स्थिति

सीधी सी बात यह है कि एन.जी.ओ. तथा परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों द्वारा संगठित विरोध एवं पर्यावरणीय नुकसान की मात्रा आशंकाओं के कारण परियोजनाओं को रोकना पड़ता है जोकि सर्वथा अनुचित है। ऐसा अनेक पनबिजली परियोजनाओं के साथ हो भी चुका है। इसी कारण से इन परियोजनाओं में निजी-सार्वजनिक निवेश को लेकर उत्साह भी नहीं है। परिणामस्वरूप, जलविद्युत का आकर्षण समाप्त होता जा रहा है, जबकि देश के हिमालयी भाग में जलविद्युत उत्पादन की विपुल सम्भावनाएँ हैं। यह सत्य है कि विश्व के अनेक भागों में अंतर बेसिन जल स्थानांतर सफलता के साथ क्रियान्वित हो रहा है। चीन की दक्षिण-उत्तर की जल परियोजना विश्व की सबसे विशाल अंतर बेसिन जल स्थानान्तरण योजना है। भारत में इस तरह की दीर्घकालिक सामरिक योजनाएँ बनाने और उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की क्षमता तो है, परन्तु इन लिंक परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित राज्यों एवं परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय लोगों की सहमति मिलना भी बहुत आवश्यक है। अतः इन्हीं कारणों से भारत को नर्मदा नदी परियोजना को पूरा करने में भी दशकों का समय लगा। नदी जोड़ योजना का प्रभाव पड़ोसी देशों, जैसे भूटान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश आदि पर भी पड़ना तय है। अतः वह इस परियोजना को लेकर पहले से ही चिन्तित हैं। इन सभी देशों के साथ भी मिल कर सहमति बनाना अति आवश्यक है।

निष्कर्ष

भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी कृषि मानसून पर आश्रित है। गहराते जल संकट और जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में हम मानसून की अनियमितता से सबसे अधिक पीड़ित हैं और हमें अपनी जल भंडारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें अपने संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है क्योंकि राष्ट्रीय नदीजोड़ परियोजना न केवल जल संरक्षण परियोजनाओं की एक श्रृंखला है अपितु जल संकट का निवारण भी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में नदी जोड़ परियोजना के क्रियान्वित करने के पक्ष में दिए गए स्पष्ट निर्णय से यह दावा और भी प्रबल हो जाता है।

राजनीतिक व एन.जी.ओ. कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन, लालफीताशाही, कानूनी अड़चन, पर्यावरण चिन्ताओं, भूमि अधिग्रहण पर अनावश्यक कानूनी कार्रवाई और राज्य सरकारों द्वारा पेशगी प्रीमियम राशि की माँग से साबित हो जाता है कि कोई भी बड़ी परियोजना शुरू करना बेहद मुश्किल काम है। इसके बावजूद भी भारत में इस परियोजना को लागू करना एक टेढ़ी खीर ज़रूर है, परन्तु असम्भव नहीं है। इसके लिये हम सभी को आपस में मिलकर सर्व-सम्मति बनानी होगी एवं सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस परियोजना में हमारे द्वारा आज किया गया निवेश हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्वर्णिम कल को निर्धारित करेगा।

संपर्क - मनीष कुमार नेमा, वैज्ञानिक - बी, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की, (उत्तराखण्ड)

Path Alias

/articles/nadaiyaon-kao-jaodanae-kai-caunaautaiyaan

Post By: Hindi