स्वीडन मूल के वैज्ञानिक स्वांते आरहेनियस ने मत रखा था कि जीवाश्म ईंधन के प्रज्जवलन से ग्लोबल वार्मिंग संभव है। परंतु इसका मत सन 1980 में उस समय सत्यापित हो सकता जब तीव्रता से अनियमित हो रहे मौसम ने पूरे विश्व को जकड़ लिया था। मनुष्य ने अंजाने में ही विकास और औद्योगिकीकरण के नाम पर अपने माइक्रो तथा मैक्रो इंवायरमेंट को परिवर्तित कर दिया था।

सन 1965 में स्पेशल कमीशन ऑन वेदर मॉडिफिकेशन द्वारा साइंस फाउंडेशन को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की बढ़ती जनसंख्या और प्रकृति पर इसके दुष्प्रभावों के कारण मनुष्य लापरवाही से अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु प्रकृति का शोषण नहीं कर सकता। आधुनिक मनुष्य अब आदिमानव नहीं रहा जिसे जंगली जानवरों से अपने अस्तित्व की रक्षा करने की जरूरत हो, परंतु बड़े पैमाने पर प्रलयंकर युद्ध तथा वेस्ट डिस्पोजल से होने वाले प्राकृतिक बदलाव हमारे अस्तित्व के लिये समस्या बन चुके हैं।

इसके मद्देनजर वेदर एण्ड क्लाइमेट मॉडिफिकेशन अर्थात मौसमी संशोधन की संभावनाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वेदर एण्ड क्लाइमेट मॉडिफिकेशन का अर्थ है अप्राकृतिक प्रणाली द्वारा वातावरण के संयोजन, गति व गतिकी में परिवर्तन करना। यह परिवर्तन पूर्वकथनीय, स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं। मौसम के इस संशोधन को जियो इंजीनियरिंग भी कहते हैं। आधुनिक समय में जियो इंजीनियरिंग की कई तकनीकें उपलब्ध हैं। इस लेख में दो तकनीकों का उल्लेख किया जायेगा। 1. क्लाउड सीडिंग, 2. हार्प।

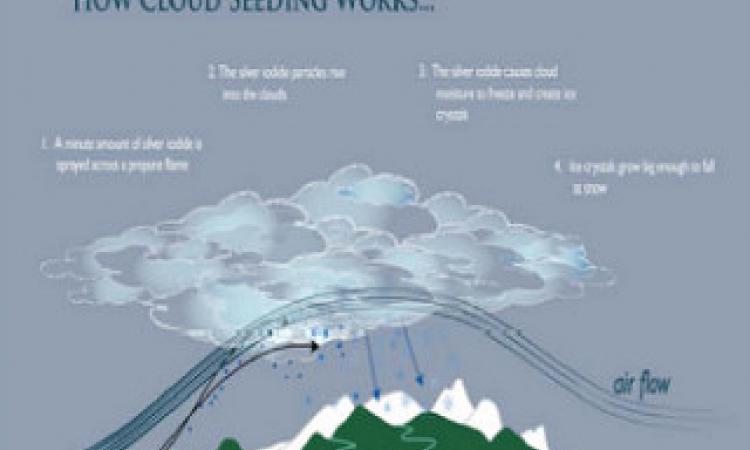

1. क्लाउड सीडिंग- इस सिद्धांत की खोज अमेरिकी केमिस्ट विन्सेंट जोजेफ शैफर ने जुलाई 1946 में की थी। हालाँकि इस तकनीक का पेटेंट डॉ. बर्नार्ड वोनेग्ट के नाम है जिन्होंने सफलतापूर्वक सुपर कूल्ड क्लाउड वाटर की तकनीक का आविष्कार सन 1946 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन न्यूयॉर्क में किया। इस प्रणाली द्वारा मेघ बनना व वर्षा की विभिन्न रसायनों जैसे सिल्वर आयोडायड, पोटेशियम आयोडायड, ड्राई आइस तथा लिक्विड प्रोपेन की बौछार प्लेन द्वारा वातावरण में करके संशोधित किया जाता है। यह पदार्थ वातावरण में मौजूद जल वाष्प का (वाटर वेपर) का संघनन करके वर्षा का निर्माण करता है। इस तकनीक के माध्यम से वर्षा, बर्फ तथा ओलों की मात्रा तथा आकार नियंत्रित किया जा सकता है।

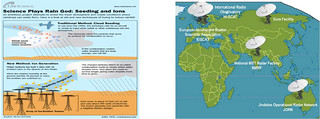

वर्तमान में यही कार्य सुविधा जनक तरीके से आयन जेनरेशन मेथड से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में भूमि पर आयन एमीटर टॉवर की श्रृंखला खड़ी की जाती है। इस श्रृंखला का प्रत्येक टॉवर 33 फीट/33 फीट लम्बा होता है तथा 500 वॉट बिजली की खपत करता है। इन्हें वातावरण में 30 प्रतिशत नमी होने पर उत्तेजित किया जाता है जिससे वातावरण में नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बढ़ जाते हैं। ये आयन बादल के कन्डेन्शेशन न्यूक्लीआई से जुड़ जाते हैं जहाँ वर्षा का निर्माण होता है। यह आयन वर्षा कारक न्यूक्लीआई की आयु बढ़ाने में सहायक होते हैं। मिटियो सिस्टम्स नामक कंपनी ने अबूधाबी में पाँच स्थानों पर ऐसे दस टॉवर लगाये हैं।

वर्तमान में यही कार्य सुविधा जनक तरीके से आयन जेनरेशन मेथड से किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में भूमि पर आयन एमीटर टॉवर की श्रृंखला खड़ी की जाती है। इस श्रृंखला का प्रत्येक टॉवर 33 फीट/33 फीट लम्बा होता है तथा 500 वॉट बिजली की खपत करता है। इन्हें वातावरण में 30 प्रतिशत नमी होने पर उत्तेजित किया जाता है जिससे वातावरण में नेगेटिवली चार्ज्ड आयन बढ़ जाते हैं। ये आयन बादल के कन्डेन्शेशन न्यूक्लीआई से जुड़ जाते हैं जहाँ वर्षा का निर्माण होता है। यह आयन वर्षा कारक न्यूक्लीआई की आयु बढ़ाने में सहायक होते हैं। मिटियो सिस्टम्स नामक कंपनी ने अबूधाबी में पाँच स्थानों पर ऐसे दस टॉवर लगाये हैं। मिटियो सिस्टम्स के अलावा पूरे विश्व में कई प्राइवेट व सरकारी कंपनियाँ हैं जो कई सरकारी व गैर सरकारी प्रोजेक्ट चला रहे हैं। वेदर मॉडिफिकेशन इंकॉरपोरेटेड नामक अमेरिकी कंपनी ने 2003-2004 में वेदर मॉडिफिकेशन से संबंधित तीन निम्न प्रोजेक्ट चलाये थे-

1. कर्नाटक रेनफॉल इंहान्स्मेंट प्रोजेक्ट

2. महाराष्ट्र रेनफॉल इंहान्स्मेंट प्रोजेक्ट

3. आंध्रप्रदेश रेनफॉल इंहान्स्मेंट प्रोजेक्ट

वर्ल्ड मिट्रिओलॉजिकल असोसिएशन की जुलाई 2013 की रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद भारत तत्कालीन वेदन मॉडिफिकेशन प्रोग्राम में सबसे अधिक निवेश भारत का ही है। वर्ष 2008 में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिट्रिओलॉजी ने नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फियरिक रिसर्च (एनकॉर) की रिसर्च एप्लीकेशन लैब (आरएएल) के सहयोग से केईपेक्स यानि क्लाउड एरोरल इंटरैक्शन एण्ड प्रेसिपिटेशन इंहान्स्मेंट एक्सपेरिमेंट नामक योजना का प्रारंभ किया। इस एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत मई से सितम्बर 2009 के प्रथम चरण का उद्देश्य पश्चिमी घाट के वर्षा क्षेत्रों व रेन शीडो एरिया में ऐरोजल तथा क्लाउड माइक्रो फिजिकल प्रॉपर्टीज की परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना था। द्वितीय चरण का उद्देश्य ऐरोजल तथा थरमोडायनेमिक इंवायरमेंट के प्रति बादलों की संवेदनशीलता मापना था। पुणे, भारत में इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मिट्रिओलॉजी, वेदर मॉडिफिकेशन के क्षेत्र में प्रमुख संस्थानों में से एक है।

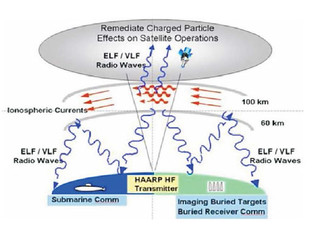

2. हार्प- हार्प-हाई फ्रीक्वेन्सी एैक्टिव औरोरल रिसर्च प्रोग्राम हार्प को कथित रूप से वेदर मॉडिफिकेशन की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता है क्योंकि यह मूलत: एक रिसर्च प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य वातावरण की आयनोस्फियर परत का अध्ययन करना है। परंतु हाल ही में अप्रत्याशित रूप से इस प्रोग्राम के फलस्वरूप होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों के कारण इसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसलिए इसके विषय में ज्ञान अर्जित करना आवश्यक है।

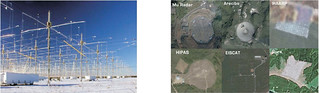

यह रिसर्च प्रोग्राम यूएस एयर फोर्स, यूएस नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का तथा डिफेंस एडवान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। बीएई टेव्नोलॉजीज द्वारा निर्मित हाफ का उद्देश्य वातावरण के आइनोस्फियर परत का अध्ययन करना तथा रेडियो कम्युनिकेशन व सरविलॉस हेतु आईनोस्फियरिक इंहान्स्मेंट करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलास्का के गाकोना स्थित एयर फोर्स स्वामित्व भूमि पर हार्प रिसर्च स्टेशन की स्थापना सन 1993 में की गई। इस शोध के अंतर्गत 3.6 मेगावाट के सिगनल (हाई फ्रीक्वेन्सी बैंड- 2.8-10 मेगाहर्ट्ज) आइनोस्फियर में एंटीना द्वारा प्रक्षेपित किये जाने के उपरांत आइनोस्फियर की स्थिति तथा तन्यक्ताता (रेसीलिएन्स) का मूल्यांकन व अध्ययन किया जाता है। इसका निर्माण तीन चरणों में किया गया-

यह रिसर्च प्रोग्राम यूएस एयर फोर्स, यूएस नेवी, यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का तथा डिफेंस एडवान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है। बीएई टेव्नोलॉजीज द्वारा निर्मित हाफ का उद्देश्य वातावरण के आइनोस्फियर परत का अध्ययन करना तथा रेडियो कम्युनिकेशन व सरविलॉस हेतु आईनोस्फियरिक इंहान्स्मेंट करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अलास्का के गाकोना स्थित एयर फोर्स स्वामित्व भूमि पर हार्प रिसर्च स्टेशन की स्थापना सन 1993 में की गई। इस शोध के अंतर्गत 3.6 मेगावाट के सिगनल (हाई फ्रीक्वेन्सी बैंड- 2.8-10 मेगाहर्ट्ज) आइनोस्फियर में एंटीना द्वारा प्रक्षेपित किये जाने के उपरांत आइनोस्फियर की स्थिति तथा तन्यक्ताता (रेसीलिएन्स) का मूल्यांकन व अध्ययन किया जाता है। इसका निर्माण तीन चरणों में किया गया-1. डेवलपमेंटल प्रोटोटाइपिंग (डी. पी.) में 18 एंटीना की श्रृंखला लगाई गई थी जिन्हें संचालित करने हेतु 360 किलोवाट की ऊर्जा प्रदान की जाती थी। डी.पी. केवल बेसिक आइनोस्फियरिक टेंस्टिंग हेतु ही ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था।

2. फील्ड डेवलपमेंट प्रोटोटाईप (एफ.ड.पी.) जिसमें 48 एंटीना की श्रृंखला लगाई गई। यह 960 किलोवाट पॉवर ट्रांस्मिट कर सकता था। यह अन्य आइनोस्फियरिक हीटिंग डिवाइसेज जैसा ही था। इसका इस्तेमाल कई सफल प्रयोगों में किया गया।

3. फाइनल एफ. आई. आर. (एफएफआईआर) इसमें 180 एंटीना थे जिनका कुल गेन 31 डेसीबल था। यह 3.6 मेगावाट पॉवर ट्रांस्मिट कर सकते हैं। इस चरण में फेस्ड एैरे एंटीना की सहायता से आइनोस्फियर में पॉवर ट्रांस्मिट की जाती है।

मई 2014 में अमेरिकी एयरफोर्स ने यह घोषित कर दिया था कि हार्प प्रोग्राम 2014 में बंद कर दिया जायेगा हालाँकि इसे पूर्ण रूप से विघटित मई 2015 में ही किया गया। दुनिया के अन्य कई हिस्सों में भी ऐसी ही आइनोस्फियरिक हीटिंग फैसिलिटीज मौजूद है। जैसे- एैरेसीबो अॉबजरवेटरी, प्यूरटोरीको, यूरोपियन इनकोहेरेंट स्कैटर साइन्टिफिक एसोसिएशन, ट्रौम्सो (नार्वे), सूरा आइनोस्फियरिक हीटिंग फैसिलिटि वास्लिअर्क (रूस)।

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सप्रयोजक तरीके से वातावरण इस संवेदनशील परत के सीमित क्षेत्र को उत्तेजित करने के प्रलयंकर परिणाम हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के डॉ. मिचिल चोसूडवोस्की तथा डॉ. निक बिगिच के अनुसार हार्प के संचालन से आइनोस्फियर में होने वाले बदलावों से सुनामी तथा भूकम्प उत्पन्न हो सकते हैं। केवल साजितश सिद्धांतकर (कान्सपीरेसी थ्योरिस्ट) की नहीं यूरोपियन पारलियामेंट ने इस संबंध में वर्ष 1999 में रेजेल्यूशन्स ऑन दी एंवायरन्मेंट, सिक्योरिटी एण्ड फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत यह कह कर चिंता व्यक्त की थी कि ‘‘यूरोपियन यूनियन हार्प को उसके वातावरण पर होने वाले दूरगामी प्रभावों के कारण वैश्विक चिंता का विषय मानते हुए उसके कानूनी, पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) तथा नैतिक निहितार्थों की एक स्वतंत्र संस्था मूल्यांकन की मांग करता है इसके पूर्व कि उस पर अनुसंधान या परीक्षण हों।’’ न्यूजीलैण्ड के नामी अखबार ‘‘द न्यूजीलैण्ड हैरल्ड’’ के अनुसार मिनिस्ट्री अॉफ फॉरेन अफेयर्स एण्ड ट्रेड द्वारा जारी किये गये 53 वर्ष पुराने ‘‘प्रोजेक्ट सील’’ से संबंधित डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अॉक्लैण्ड के तटों के पास टाईडल बॉम्ब सुधारने हेतु कई समुद्री (मेरीटाइम) अध्ययन किये जाते थे। यूएस डिफेंस चीफ के अनुसार यदि यह प्रोजेक्ट युद्ध से पूर्व पूर्ण हो जाता तो इसके परिणाम एैटम बम से भी घातक होते। कई शोधकर्ताओं के अनुसार हैती में भूकंप, इंडोनेशिया में सुनामी तथा हरिकेन कटरीना भी इसी की देन है।

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सप्रयोजक तरीके से वातावरण इस संवेदनशील परत के सीमित क्षेत्र को उत्तेजित करने के प्रलयंकर परिणाम हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के डॉ. मिचिल चोसूडवोस्की तथा डॉ. निक बिगिच के अनुसार हार्प के संचालन से आइनोस्फियर में होने वाले बदलावों से सुनामी तथा भूकम्प उत्पन्न हो सकते हैं। केवल साजितश सिद्धांतकर (कान्सपीरेसी थ्योरिस्ट) की नहीं यूरोपियन पारलियामेंट ने इस संबंध में वर्ष 1999 में रेजेल्यूशन्स ऑन दी एंवायरन्मेंट, सिक्योरिटी एण्ड फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत यह कह कर चिंता व्यक्त की थी कि ‘‘यूरोपियन यूनियन हार्प को उसके वातावरण पर होने वाले दूरगामी प्रभावों के कारण वैश्विक चिंता का विषय मानते हुए उसके कानूनी, पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) तथा नैतिक निहितार्थों की एक स्वतंत्र संस्था मूल्यांकन की मांग करता है इसके पूर्व कि उस पर अनुसंधान या परीक्षण हों।’’ न्यूजीलैण्ड के नामी अखबार ‘‘द न्यूजीलैण्ड हैरल्ड’’ के अनुसार मिनिस्ट्री अॉफ फॉरेन अफेयर्स एण्ड ट्रेड द्वारा जारी किये गये 53 वर्ष पुराने ‘‘प्रोजेक्ट सील’’ से संबंधित डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के अनुसार अॉक्लैण्ड के तटों के पास टाईडल बॉम्ब सुधारने हेतु कई समुद्री (मेरीटाइम) अध्ययन किये जाते थे। यूएस डिफेंस चीफ के अनुसार यदि यह प्रोजेक्ट युद्ध से पूर्व पूर्ण हो जाता तो इसके परिणाम एैटम बम से भी घातक होते। कई शोधकर्ताओं के अनुसार हैती में भूकंप, इंडोनेशिया में सुनामी तथा हरिकेन कटरीना भी इसी की देन है।हार्प टेव्नोलॉजी के पेटेंट के अनुसार

‘‘इसके माध्यम से पृथ्वी के वातावरण की सामरिक जगहों पर अभूतपूर्व शक्ति क्षेप की जायेगी जोकि किसी भी दूसरे तरीके जैसे न्यूक्लियर डेटोनेशन से भी ज्यादा सटीक व नियंत्रित होगी।’’

‘‘इन तकनीक के माध्यम से किसी तृतीय संगठन के संचार को बाधित करना संभव है’’

‘‘इसके माध्यम से वातावरण के बड़े हिस्सों को ऊँचाई तक उठाया जा सकता है ताकि मिसाइल अप्रत्याशित तथा अनियोजित ड्रैग फोर्स के कारण नष्ट हो जाए।’’

वर्ष 1966 में प्रेसिडेंटस साइंस एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य रह चुके जियोफिजिसिस्ट गॉरडन जे. एफ. मैक्डॉनल्ड के अनुसार- ‘‘सटीक समय पर कृत्रिम रूप से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक असिलेशन से पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसके कारण बड़ी आबादी के दिमागी परफॉर्मेंस को हानि पहुँच सकती है।’’

अंतत: दुनिया के प्रत्येक देश का हक है कि वह स्वंय की रक्षा हेतु अध्ययन एवं शोध कर अपने रक्षाबल का विकास करे परंतु यदि इस विकास से हमारे प्राकृतिक वातावरण का नाश होता है तो इसके प्रभाव से प्रकृति में रहने वाला मनुष्य भी इसके दुष्प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता। अत: हमें नैतिकता के दायरों में सीमित रह कर ही वैज्ञानिक शोधों को अंजाम देना चाहिए।

अंतत: दुनिया के प्रत्येक देश का हक है कि वह स्वंय की रक्षा हेतु अध्ययन एवं शोध कर अपने रक्षाबल का विकास करे परंतु यदि इस विकास से हमारे प्राकृतिक वातावरण का नाश होता है तो इसके प्रभाव से प्रकृति में रहने वाला मनुष्य भी इसके दुष्प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता। अत: हमें नैतिकता के दायरों में सीमित रह कर ही वैज्ञानिक शोधों को अंजाम देना चाहिए।संदर्भ

1. www.heston.edu

2. www.nsf.gov

3. www.ral.ucar.edu

4. www.weathermodification.com

5. www.wmo.net

6. www.climateviewer.com

7. www.haarp.net

8. www.star.stanfor.edu/~vlf/publications/2008-03.pdf

9. बेली एवं अन्य (1997) हिस्ट्री एण्ड एप्लीकेशंस ऑफ हार्प टेक्नोलॉजीज : द हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोरल रिसर्च प्रोग्राम, आई.ई.ई.ई.।

10. www.europarl.europa.ca

11. www.globalresearch.ca

सम्पर्क

प्रेक्षा राजन एवं कौशल कुमार बाजपेई

छात्रा, बीटेक, एसआरएम यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद, यूपी, भारत, अध्यक्ष, गणित विभाग, बीएसएनवी पीजी कॉलेज, लखनऊ-226001, यूपी, भारत, prekrajan@rediffmail.com; kkbajpai.hodm@gmail.com

प्राप्त तिथि 18.06.2015, स्वीकृत तिथि 16.08.2015

TAGS |

Weather: natural or artificial (information in Hindi), Karnataka Rainfall Enhancement Project (information in Hindi), Maharashtra Rainfall Enhancement Project (information in Hindi), AP Rainfall Enhancement Project (information in Hindi), |

Path Alias

/articles/maausama-paraakartaika-yaa-kartaraima

Post By: Hindi