मानव इस पृथ्वी पर आदिकाल से जीवन-निर्वाह करता आया है। प्रकृति के साथ रहते हुए वह आये दिन तमाम तरह की आपदाओं से भी संघर्ष करता रहा है। आपदाएँ चाहे प्राकृतिक हों या मानवजनित यह दोनों रूपों में घटित होकर मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। आपदा का दुःखद परिणाम अन्ततः जन-धन व सम्पदा के नुकसान के रूप में हमारे सामने आता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी प्राकृतिक रूप से घटित घटना के फलस्वरूप जब मानव का जीवन संकट में पड़ जाता है तो उस स्थिति को प्राकृतिक आपदा माना जाता है। मुख्य रूप से आंधी, तूफान, चक्रवात, बवंडर, बाढ़, बादल फटना, बज्रपात, अवर्षण (सूखा), भूकम्प, भूस्खलन तथा हिमस्खलन आदि को प्राकृतिक आपदाओं के अर्न्तगत शामिल किया जा सकता है। प्रस्तुत आलेख में हिमालय में आपदा और उसके प्रबन्धन विशेष रूप से उत्तराखण्ड हिमालय के परिपेक्ष में यहाँ घटित होने वाली आपदाओं - भूकम्प, भूस्खलन और बाढ़ का उल्लेख करना नितान्त प्रासंगिक होगा।

भारत के उत्तर में अवस्थित उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। इसकी उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएँ जहाँ तीव्र ढाल व बर्फ से ढकी हैं वहीं इसका मध्य भाग अपेक्षाकृत सामान्य ढाल वाला है इसके दक्षिण में विस्तृत मैदानी भू-भाग स्थित है जो पर्वतीय नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी से निर्मित है। अपने विशिष्ट भू-गर्भिक संरचनाओं, पर्यावरणीय व जलवायुगत विविधताओं से युक्त हिमालयी क्षेत्र में अक्सर प्राकृतिक आपदाओं भू-स्खलन, बाढ़ व बादल फटने की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। भू-गर्भिक संरचना की दृष्टि से भी हिमालय का यह इलाका अत्यन्त संवेदनशील माना जाता है। भूगर्भीय हलचलों के कारण यहाँ छोटे-बड़े भूकम्पों की आशंका लगातार बनी रहती है।

भारत के उत्तर में अवस्थित उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से अछूता नहीं रहा है। इसकी उत्तरी पर्वत श्रृंखलाएँ जहाँ तीव्र ढाल व बर्फ से ढकी हैं वहीं इसका मध्य भाग अपेक्षाकृत सामान्य ढाल वाला है इसके दक्षिण में विस्तृत मैदानी भू-भाग स्थित है जो पर्वतीय नदियों द्वारा लायी गयी मिट्टी से निर्मित है। अपने विशिष्ट भू-गर्भिक संरचनाओं, पर्यावरणीय व जलवायुगत विविधताओं से युक्त हिमालयी क्षेत्र में अक्सर प्राकृतिक आपदाओं भू-स्खलन, बाढ़ व बादल फटने की घटनाएँ देखने को मिलती हैं। भू-गर्भिक संरचना की दृष्टि से भी हिमालय का यह इलाका अत्यन्त संवेदनशील माना जाता है। भूगर्भीय हलचलों के कारण यहाँ छोटे-बड़े भूकम्पों की आशंका लगातार बनी रहती है।पिछले कुछ दशकों में अनियोजित विकास के कारण पहाड़ों में भू-कटाव और भूस्खलन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अनियोजित विकास, प्राकृतिक संसाधनों के निर्मम दोहन व बढ़ते शहरीकरण की स्थिति ने यहाँ के पर्यावरणीय सन्तुलन को बिगाड़ दिया है। इसके चलते प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का अधिक दबाव, जन-जागरूकता की कमी, पूर्व-सूचनाओं व संचार साधनों की समुचित व्यवस्था न होने जैसे कारणों से प्राकृतिक आपदाओं से जन-धन की हानि में व्यापक स्तर पर वृद्धि हो रही है।उत्तराखण्ड में वर्ष 1998 के मालपा भू-स्खलन में 250 से अधिक तीर्थयात्रियों की असमय मौत तथा जून 2013 में आयी केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की मौत के पीछे भी यह मुख्य कारण माने गये थे।

आंकड़ों के हिसाब से यदि हम पिछले दस सालों में आयी प्राकृतिक आपदा पर दृष्टि डालें तो पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाओं से उत्तराखण्ड के जन-जीवन पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। मध्य जून से लेकर सितम्बर माह तक (मॉनसून के दौरान) की मध्यम अथवा मूसलाधार बारिश यहाँ के लोगों के लिये मुसीबत बनकर आती है। मॉनसून के दौरान भूस्खलन व बाढ़ से पर्वतीय राज्य के लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाता है। जिसमें अक्सर लोगों व मवेशियों की जानें चली जाती हैं और घर-मकान के साथ ही खेती की जमीन व सार्वजनिक सम्पतियों यथा सड़क, गूल, नहर, पुल, घराट व स्कूल भवनों की क्षति देखने को मिलती है। इस कारण लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

उत्तराखण्ड में घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाएँ

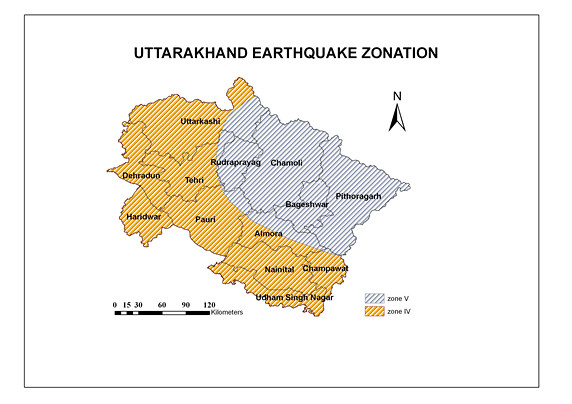

भूकम्प : भूकम्प की दृष्टि से उत्तराखण्ड अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसका अधिकांश भाग हिमालयी भू-भाग में स्थित होने के कारण यहाँ भूकम्प की आशंका प्रबल बनी रहती है। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण भारतीय भूखण्ड के यूरेशियाई भूखण्ड से टकराने के परिणाम से हुई है। भूगर्भ विज्ञानी मानते हैं कि भारतीय भूखण्ड आज भी सतत रूप से उत्तर-पूर्व की दिशा में धीरे-धीरे खिसक रहा है जिस कारण हिमालय की चट्टानें दबाव की स्थिति में बनी हुई हैं। चट्टानों में संचित यह ऊर्जा जब अवमुक्त होती है तो भूकम्प आता है। भूकम्प मानचित्र के अनुसार उत्तराखण्ड का पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली व रुद्रप्रयाग जपनद का सम्पूर्ण भाग तथा पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, चम्पावत व अल्मोड़ा जनपद का आंशिक भाग सर्वाधिक भूकम्प जोखिम क्षेत्र जोन -I में तथा शेष पूरा भाग जोन-II में अवस्थित है।

भूकम्प : भूकम्प की दृष्टि से उत्तराखण्ड अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसका अधिकांश भाग हिमालयी भू-भाग में स्थित होने के कारण यहाँ भूकम्प की आशंका प्रबल बनी रहती है। भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण भारतीय भूखण्ड के यूरेशियाई भूखण्ड से टकराने के परिणाम से हुई है। भूगर्भ विज्ञानी मानते हैं कि भारतीय भूखण्ड आज भी सतत रूप से उत्तर-पूर्व की दिशा में धीरे-धीरे खिसक रहा है जिस कारण हिमालय की चट्टानें दबाव की स्थिति में बनी हुई हैं। चट्टानों में संचित यह ऊर्जा जब अवमुक्त होती है तो भूकम्प आता है। भूकम्प मानचित्र के अनुसार उत्तराखण्ड का पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली व रुद्रप्रयाग जपनद का सम्पूर्ण भाग तथा पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, चम्पावत व अल्मोड़ा जनपद का आंशिक भाग सर्वाधिक भूकम्प जोखिम क्षेत्र जोन -I में तथा शेष पूरा भाग जोन-II में अवस्थित है।भूगर्भ विज्ञानियों के अनुसार उत्तराखण्ड भूकम्प के दो बड़े अभिकेन्द्रों कांगड़ा (1905 का भूकम्प परिणाम 8.6) व बिहार-नेपाल (1934 का भूकम्प 8.3) के मध्य अवस्थित है। विगत दो शताब्दियों से 8.0 परिणाम से अधिक का भूकम्प इस क्षेत्र में नहीं आया है जिस कारण भूगर्भ में बड़ी मात्रा में संचित ऊर्जा अवमुक्त नहीं हो पायी है और इससे भविष्य में यहाँ भूकम्प की संवेदनशीलता अत्यधिक बढ़ने की आशंका है।

वर्ष 1816 से 1969 के मध्य गढ़वाल हिमालय में (भूकम्प परिणाम 5.0 से 6.5 के मध्य) लगभग 15 भूकम्प आये। विगत 25 सालों के दौरान उत्तराखण्ड हिमालय में आये उत्तरकाशी भूकम्प (20 अक्टूबर 1991, का भूकम्प परिणाम 6.6) व चमोली भूकम्प (29 मार्च, 1999 का भूकम्प परिणाम 6.8) को बड़े भूकम्पों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन भूकम्पों से हुई तबाही में बड़ी संख्या में जन-धन की हानि हुई जिनमें क्रमशः 800 व 900 के करीब लोग मारे गये थे।

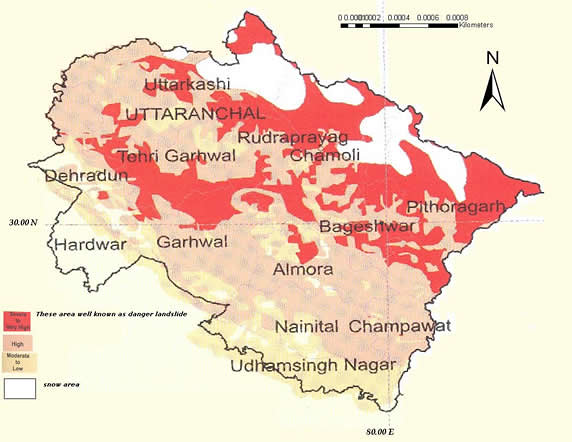

भू-स्खलन : आम तौर पर धरती की सतह पर स्थित मृदा, पत्थर और चट्टान के गुरुत्वाकर्षण के अधीन ढाल पर खिसकने की प्रक्रिया को भू-स्खलन कहा जाता है। चट्टानों के टूटने से बने छोटे-बड़े भूखण्ड और मलबे में जब बरसात के दौरान पानी भर जाता है तो सतह पर मलबे का भार अत्यधिक बढ़ जाता है जो अस्थिर होकर नीचे की ओर खिसकने लगता है। भू-स्खलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कई कारण होते हैं। वस्तुतः- भू-आकृति, भूगर्भिक भ्रंश व दरार, अत्यधिक वर्षा अथवा बादल फटना, भूकम्प, जलस्तर में परिवर्तन, तीव्र हिमगलन जैसे प्राकृतिक कारण तथा मानव जनित कारणों में नदी नालों के प्राकृतिक मार्गों में हस्तक्षेप करने और अनियोजित तरीके से भू-उपयोग में बदलाव करने आदि कारण प्रमुखतः माने जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बरसात के दौरान भू-स्खलन से भारी क्षति होती है। जनधन व पशुधन के घायल होने के साथ ही उनकी मृत्यु तक हो जाती है। मौजूद ढाँचागत सुविधाओं यथा- सड़क, पुल, बिजली, टेलीफोन, नहर,पेयजल व अन्य बुनियादी सुविधाएँ बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। भू-स्खलनों से खेती-बागवानी की भूमि, वन सम्पदा व जलस्रोतों को भी नुकसान पहुँचता है। कई बार तो सार्वजनिक भवन यथा सरकारी कार्यालयों, अस्पताल, स्कूल आदि भी अपने भू-स्खलन की चपेट में आ जाते हैं।

भू-स्खलन : आम तौर पर धरती की सतह पर स्थित मृदा, पत्थर और चट्टान के गुरुत्वाकर्षण के अधीन ढाल पर खिसकने की प्रक्रिया को भू-स्खलन कहा जाता है। चट्टानों के टूटने से बने छोटे-बड़े भूखण्ड और मलबे में जब बरसात के दौरान पानी भर जाता है तो सतह पर मलबे का भार अत्यधिक बढ़ जाता है जो अस्थिर होकर नीचे की ओर खिसकने लगता है। भू-स्खलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके कई कारण होते हैं। वस्तुतः- भू-आकृति, भूगर्भिक भ्रंश व दरार, अत्यधिक वर्षा अथवा बादल फटना, भूकम्प, जलस्तर में परिवर्तन, तीव्र हिमगलन जैसे प्राकृतिक कारण तथा मानव जनित कारणों में नदी नालों के प्राकृतिक मार्गों में हस्तक्षेप करने और अनियोजित तरीके से भू-उपयोग में बदलाव करने आदि कारण प्रमुखतः माने जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष बरसात के दौरान भू-स्खलन से भारी क्षति होती है। जनधन व पशुधन के घायल होने के साथ ही उनकी मृत्यु तक हो जाती है। मौजूद ढाँचागत सुविधाओं यथा- सड़क, पुल, बिजली, टेलीफोन, नहर,पेयजल व अन्य बुनियादी सुविधाएँ बुरी तरह प्रभावित हो जाती हैं। भू-स्खलनों से खेती-बागवानी की भूमि, वन सम्पदा व जलस्रोतों को भी नुकसान पहुँचता है। कई बार तो सार्वजनिक भवन यथा सरकारी कार्यालयों, अस्पताल, स्कूल आदि भी अपने भू-स्खलन की चपेट में आ जाते हैं।बाढ़ : नदी, नालों व गधेरों के जल प्रवाह में अचानक होने वाली वृद्धि अथवा पानी के इन जल धाराओं की सीमा से बाहर निकल जाने से पैदा हुई स्थिति को बाढ़ कहते हैं। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में भारी या दीर्घ समय तक होने वाली वर्षा से अतिरिक्त पानी इन नदियों में प्रवाहित होने लगता है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी भारी भू-स्खलन के मलबे से नदियों का प्रवाह बाधित हो जाता है और वहाँ पर अस्थायी झील बन जाती है और झील के अचानक टूट जाने से नदी में बाढ़ आ जाती है। अधिकांशतः इस तरह की स्थिति उत्तराखण्ड के पर्वतीय इलाकों में पैदा होती हैं। 1894 को विरही नदी तथा 1978 में भागीरथी घाटी में इसी कारण बाढ़ आयी। इस बाढ़ से अलकनंदा व भागीरथी के किनारे बसे तमाम गाँव व पड़ाव तबाह हुए। उत्तराखण्ड के हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर जैसे मैदानी जनपदों में गंगा, गौला, कोसी व ढैला नदियों के किनारे बसे अनेक गाँवों में मानसून के दौरान बाढ़ की लगातार आशंका बनी रहती है जिससे यहाँ खेती की जमीन को नुकसान पहुँचता है।

उत्तराखण्ड में बाढ़ एवं भूस्खलन : कुछ प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएँ

वर्ष 1868 चमोली जनपद में विरही की सहायक नदी में भूस्खलन के बाद भारी तबाही, 73 लोग मरे। 19 सितम्बर 1880 नैनीताल नगर के शेर के डाण्डे में हुए भूस्खलन से 151 लोग मरे। इसी दौरान शारदा में आयी बाढ़ से बरमदेव नाम का पड़ाव बहा। 25 अगस्त 1894 को विरही नदी में भूस्खलन के कारण एक वर्ष पूर्व बनी झील टूटी, अलकनंदा के किनारे श्रीनगर सहित बसे तमाम गाँव व पड़ाव तबाह। 7 अगस्त 1898 को नैनीताल नगर के कैलाखन क्षेत्र में हुए भूस्खलन से 29 लोगों की मृत्यु। 1942 नैनीताल नगर की मनोरा पहाड़ी खिसकी इससे वीरभट्टी इलाके के मकानों को नुकसान। 1951 पौड़ी के सतपुली कस्बे में नयार ने तबाही मचायी, 20 बसें बहीं, कई लोग लापता, खेती की जमीन को बहुत नुकसान। 8 सितम्बर 1967 नानक सागर बांध की दीवार टूटी, 35 गाँवों में बाढ़, कई लोग मरे। 20 जुलाई 1970 बेलाकूची व कनौड़िया गाड़ में आयी बाढ़ से भारी तबाही, पातालगंगा के ऊपरी इलाके में बादल फटा 70 लोगों की मृत्यु। 19 जुलाई 1970 दुबाटा-धारचूला के स्याणा नाले में आयी बाढ़ से 35 मकान तबाह, 12 लोग मरे। 1976 कपकोट के बघर गाँव में भूस्खलन से 11 लोग व 45 पालतू जानवर मरे, कई एकड़ खेती व जंगल की जमीन बही। 1 जुलाई 1976 चमोली जनपद में नंदाकिनी नदी में भूस्खलन व बाढ़ से भारी तबाही। 14 अगस्त 1977 तवाघाट का सिसना गाँव भूस्खलन व बाढ़ से पूरी तरह तबाह, तवाघाट क्षेत्र के कई गाँवों में जबरदस्त भूस्खलन, सेना के जवानों सहित 44 लोग व 80 पालतू जानवरों की मृत्यु। 1978 भागीरथी घाटी में भारी बरसात का कहर, जबरदस्त भूस्खलन, नदी में झील बनी, पुल टूटे, 25 लोग मरे। 16-19 जून 1978 अल्मोड़ा की कोसी ने तबाही मचायी, खेती की जमीन को बहुत नुकसान।

वर्ष 1868 चमोली जनपद में विरही की सहायक नदी में भूस्खलन के बाद भारी तबाही, 73 लोग मरे। 19 सितम्बर 1880 नैनीताल नगर के शेर के डाण्डे में हुए भूस्खलन से 151 लोग मरे। इसी दौरान शारदा में आयी बाढ़ से बरमदेव नाम का पड़ाव बहा। 25 अगस्त 1894 को विरही नदी में भूस्खलन के कारण एक वर्ष पूर्व बनी झील टूटी, अलकनंदा के किनारे श्रीनगर सहित बसे तमाम गाँव व पड़ाव तबाह। 7 अगस्त 1898 को नैनीताल नगर के कैलाखन क्षेत्र में हुए भूस्खलन से 29 लोगों की मृत्यु। 1942 नैनीताल नगर की मनोरा पहाड़ी खिसकी इससे वीरभट्टी इलाके के मकानों को नुकसान। 1951 पौड़ी के सतपुली कस्बे में नयार ने तबाही मचायी, 20 बसें बहीं, कई लोग लापता, खेती की जमीन को बहुत नुकसान। 8 सितम्बर 1967 नानक सागर बांध की दीवार टूटी, 35 गाँवों में बाढ़, कई लोग मरे। 20 जुलाई 1970 बेलाकूची व कनौड़िया गाड़ में आयी बाढ़ से भारी तबाही, पातालगंगा के ऊपरी इलाके में बादल फटा 70 लोगों की मृत्यु। 19 जुलाई 1970 दुबाटा-धारचूला के स्याणा नाले में आयी बाढ़ से 35 मकान तबाह, 12 लोग मरे। 1976 कपकोट के बघर गाँव में भूस्खलन से 11 लोग व 45 पालतू जानवर मरे, कई एकड़ खेती व जंगल की जमीन बही। 1 जुलाई 1976 चमोली जनपद में नंदाकिनी नदी में भूस्खलन व बाढ़ से भारी तबाही। 14 अगस्त 1977 तवाघाट का सिसना गाँव भूस्खलन व बाढ़ से पूरी तरह तबाह, तवाघाट क्षेत्र के कई गाँवों में जबरदस्त भूस्खलन, सेना के जवानों सहित 44 लोग व 80 पालतू जानवरों की मृत्यु। 1978 भागीरथी घाटी में भारी बरसात का कहर, जबरदस्त भूस्खलन, नदी में झील बनी, पुल टूटे, 25 लोग मरे। 16-19 जून 1978 अल्मोड़ा की कोसी ने तबाही मचायी, खेती की जमीन को बहुत नुकसान।1979 मन्दाकिनी घाटी के कोन्था गाँव में भूस्खलन का कहर, गाँव तबाह, 50 लोगों की मृत्यु। 23 जून 1980 उत्तरकाशी का ज्ञानसू कस्बा भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित, जमीन रौखड़ बनी, 45 लोग मरे। 9 सितम्बर 1980 उत्तरकाशी के कनौड़िया गाड़ के सामने बन रही सड़क में हुए भूस्खलन के मलबे से 15 लोग जमींजोद। 1983 बागेश्वर के कर्मी गाँव में भयात नाले में आयी बाढ़ से 37 लोग व 72 जानवर मरे, कई एकड़ खेती की जमीन बही व 18 घर, 8 पुल, 15 कि.मी. मार्ग ध्वस्त। 1984 कपकोट के जगथाना में भारी तबाही, 9 लोगों व दर्जनों पालतू जानवरों की मृत्यु, खेत तबाह। 1990 ऋषीकेश के नीलकण्ठ में जबरदस्त भूस्खलन, 100 लोग मरे। 16 अगस्त 1991 चमोली के देवर खडेरा, पाण्डुली, पीपल, हाट गाँव व गोपेश्वर नगर में भारी बरसात, तबाही से 29 लोगों व 28 पालतू जानवरों की मृत्यु, कई नाली जमीन तबाह। जुलाई 1996 पिथौरागढ़ के रैंतोली गाँव में बादल फटने के कारण भूस्खलन में 19 लोग मरे। 11 अगस्त 1998 ऊखीमठ से लगे 10-12 गाँवों में भूस्खलन, 69 लोगों व तकरीबन 400 पालतू पशुओं की मृत्यु। 17-18 अगस्त 1998 मालपा के भूस्खलन में कैलाश के तीर्थयात्री सहित कुल 261 लोगों की मृत्यु।

17 अगस्त 2001 चमोली के फाटा में बादल फटा 21 लोग मरे। 10 अगस्त 2002 बूढ़ाकेदार में 28 लोग मलबे में दबकर मरे। 29 अगस्त 2003 सरनौल में अतिवृष्टि से 207 पशु मरे। जुलाई 2004 विष्णु प्रयाग में आयी तबाही से 16 लोगों की मृत्यु। उत्तरकाशी के कालिन्दि में भूस्खलन में 6 लोग मरे। 26 अगस्त 2004 सितारगंज में बाढ़ से 9 लोग मरे। 30 जून 2005 गोविन्दघाट में बादल फटने से 11 लोगों की मृत्यु। 12 जुलाई 2007 गैरसैण के पत्थरकटा में बादल फटा, बाढ़ से 8 लोगों व 19 पशुओं की मृत्यु। 6 सितम्बर 2007 धारचूला के बरम गाँव में जबरदस्त भूस्खलन, 15 लोग मरे। 8 अगस्त 2009 मुनस्यारी केला, चाचना व बेडूमहर में बादल फटने से 43 लोगों की मृत्यु। 12-13 अगस्त 2010 भटवाड़ी कस्बे में तेज बारिश के कारण भूस्खलन, जमीन खिसकी, राजमार्ग में 50 मी. दरार, 167 मकानों की नींव धसीं। 18 अगस्त 2010 बागेश्वर जनपद के सौंग-सुमगढ़ में बादल फटने से मची तबाही में सरस्वती शिशु मन्दिर के 18 बच्चे जिन्दा दफन। 18 सितम्बर 2010 बादल फटने व भारी बारिश से अल्मोड़ा नगर से लगे देवली, बाल्टा, बाड़ी, पिल्खा व जोश्यूड़ा गाँवों में 36 लोगों की मृत्यु। 16 व 17 जून 2013 को केदारनाथ से रुद्रप्रयाग श्रीनगर तक अतिवृष्टि व भारी बाढ़ से भीषण तबाही तकरीबन 5000 से अधिक लोग 10000 के करीब पशु काल-कलवित हुए। इस आपदा में जहाँ हजारों मकान धराशायी हुए वहीं तमाम जगहों पर पुल व मोटर मार्गों, पैदल सड़कों के टूट जाने से सम्पूर्ण मन्दाकिनी घाटी का देश के अन्य भागों से महीनों तक सम्पर्क पूरी तरह कटा रहा।

उत्तराखण्ड हिमालय में एक दशक में आपदा में हुई क्षति

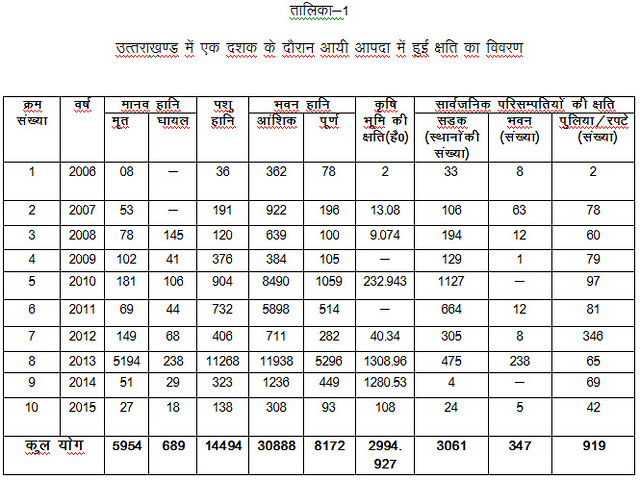

उत्तराखण्ड शासन के आपदा प्रबन्धन विभाग के आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों में वर्ष 2006 से 2015 तक आयी प्राकृतिक आपदा से जन-धन, पशु-धन, मकान, जमीन व सड़क,पुल, नहर तथा अन्य परिसम्पतियों को जो क्षति पहुँची उसका विस्तृत विवरण निम्न तालिका में देने का प्रयास किया गया है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इन दस सालों में आपदा से कुल 5954 लोगों की मौत हुई वहीं 689 लोग घायल हुए। 14494 पशुओं की भी हानि हुई। इस दस सालों में सर्वाधिक क्षति वर्ष 2013 में हुई है जिसमें 5194 लोग आपदा में मारे गये और 238 लोग घायल हुए। इस दौरान 11268 पशुओं की हानि भी हुई। इस आपदा में 11938 भवन आंशिक व 5296 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। 2013 की इस आपदा में जहाँ 1308.96 हेक्टेयर खेती की भूमि बर्बाद हुई वहीं 475 स्थानों पर मोटर व पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। 238 सार्वजनिक सरकारी भवनों को व 65 के करीब पुल व रपटों व अन्य परिसम्पतियों को भी इस आपदा में नुकसान पहुँचा।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि इन दस सालों में आपदा से कुल 5954 लोगों की मौत हुई वहीं 689 लोग घायल हुए। 14494 पशुओं की भी हानि हुई। इस दस सालों में सर्वाधिक क्षति वर्ष 2013 में हुई है जिसमें 5194 लोग आपदा में मारे गये और 238 लोग घायल हुए। इस दौरान 11268 पशुओं की हानि भी हुई। इस आपदा में 11938 भवन आंशिक व 5296 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। 2013 की इस आपदा में जहाँ 1308.96 हेक्टेयर खेती की भूमि बर्बाद हुई वहीं 475 स्थानों पर मोटर व पैदल मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। 238 सार्वजनिक सरकारी भवनों को व 65 के करीब पुल व रपटों व अन्य परिसम्पतियों को भी इस आपदा में नुकसान पहुँचा।आपदा प्रबन्धन में शामिल तत्व : मुख्यतः आपदा प्रबन्धन वह प्रक्रिया है जो आपदा के पूर्व की सम्पूर्ण तैयारियों, चेतावनियों, तात्कालिक राहत व बचाव के साधनों को उपलब्ध कराने, प्रशासन व स्थानीय समुदाय से समन्वय कर आपदा से बचने के लिये अपनायी जानी वाली तत्पर अनुक्रियाशीलता आदि के उपायों को रेखांकित करती है। इसमें राहत के बाद पीड़ितों के पुनर्वास की भी व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन 30 मई 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया। इस प्राधिकरण के कुछ प्रमुख कार्य निम्न हैं।

- आपदा प्रबन्धन हेतु नीतियाँ, योजनाओं व उनके लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना व भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों की योजनाओं का अनुमोदन करना।

- राज्य योजना निर्मित करने के लिये राज्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देशित करना।

- प्रशमन के उद्देश्य से निधियों के प्रावधान की अनुशंसा करना।

- बड़ी आपदा आने पर दूसरे देशों को भी सहायता निर्धारित करना।

आपदा जोखिम प्रबन्धन : भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएसआईडी जैसी कुछ अन्य अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से आपदा संभावित 17 राज्यों के 169 जनपदों में जोखिम प्रबन्धन कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसका उद्देश्य स्थानीय स्वशासित संस्थानों और समुदायों की भागीदारी से दीर्घकालिक उपायों को संचालित करना है। पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्वंय सेवकों की भागीदारी से तैयार किये गये आपदा प्रबन्धन टीमों द्वारा आपदा संबंधी कार्य योजना जैसे- खोज, बचाव, प्राथमिक उपचार, राहत, समन्वय व पुनर्वास आदि में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपदा प्रबन्धन में प्रमुख रूप से तीन चरण होते हैं- (1.) रोकथाम के उपायों द्वारा क्षेत्र की आपदा का न्यूनीकरण करना। (2.) आपदा से निपटने की तैयारी (3) आपदा के बाद राहत, बचाव व आपदा पीड़ितों का पुनर्वास।

आपदा प्रबन्धन व न्यूनीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार की कार्यनीति

उत्तराखण्ड सरकार के आपदा न्यूनीकरण व प्रबन्धन केन्द्र (आपदा प्रबन्धन विभाग) द्वारा राज्य के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में आपदा प्रबन्धन व उसके प्रशमन हेतु कई कार्य नीतियाँ व क्रियान्यवन योजनायें बनाई गई हैं। इनका विवरण निम्नवत हैं।

1. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण : राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिये वर्तमान में सेवा नियमावली के गठन की कार्यवाही की जा रही है। जिससे प्राधिकरण का सचिवालयी कार्य समुचित तौर पर प्रारम्भ हो सकेगा।

2. राज्य आपदा प्रबन्धन बल : वर्तमान में राज्य आपदा प्रबन्धन बल की 3 कम्पनियाँ कार्य कर रही है। विश्व बैंक परियोजना से एस.डी.आर.एफ को महत्त्वपूर्ण उपकरण क्रय किये गये हैं।

3. राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र : राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र पूरे वर्ष 24x7 प्रारूप पर संचालित है। यह केन्द्र आपदा सम्बन्धित सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान व आपदा की स्थिति में सभी सम्बन्धित विभागों में समन्वयन के लिये उत्तरदायी है। जिसके लिये केन्द्र में विडियो कान्फ्रेंसिंग, उपग्रहीय दूरसंचार सुविधा के साथ ही पुलिस बेतार सेवा उपलब्ध की जा रही है।

4. आपदा सम्बन्धित सूचनाओं का आदान-प्रदान : राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र द्वारा मौसम सम्बन्धित जानकारियों व आपदा सम्बन्धित सूचनाओं व जागरूकता संदेश प्रेशित किये जाने के लिये दो वर्षों से एसएमएस सेवा का उपयोग किया जा रहा है।

5. राज्य आपदा प्रबन्धन कार्य योजना का विकास : आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा राज्य हेतु राज्य आपदा प्रबन्धन योजना State Disaster Management Action Plan (SDMAP) का विकास किया गया।

6. मानक प्रचालन विधि : आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा आठ विभागों हेतु मानक प्रचालन विधि Standard Operation Procedures (SOP) का विकास किया गया।

7. मॉक अभ्यास : आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार के सहयोग से राज्य के विभिन्न जनपदों में मॉक अभ्यास किया जा रहा है।

8. न्याय पंचायत के अन्तर्गत खोज एवं बचाव प्रशिक्षण : आपदा की ज्यादातर स्थितियों में प्रतिवादन कार्य प्रतिवादन बलों के घटनास्थल पर पहुँचने तक स्थानीय निवासियों द्वारा ही किया जाता है। अतः स्थानीय निवासियों को खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित करके आपदा की स्थिति में जन-धन की हानि को कम किया जा सकता है। इस दृष्टि से राज्य की हर न्याय पंचायत में स्थानीय 25 स्वयंसेवकों के खोज एवं बचाव दल के गठन व उनके प्रशिक्षण का निर्णय लिया गया है। यह 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षकों के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 7 दल राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य की 486 न्याय पंचायतों से 12,150 व्यक्ति प्रशिक्षित हो चुके हैं।

9. आपदा संवेदनशील स्थानों में खोज व बचाव दलों की व्यवस्था : केन्द्र द्वारा प्रति वर्ष मानसून अवधि (1 जून से 30 सितम्बर) में सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान व आपदा की किसी भी स्थिति में बचाव कार्यों में स्थानीय पुलिस/प्रशासन की सहायता हेतु चार धाम यात्रा मार्ग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ के 18 संवेदनशील स्थानों में उपकरणों से सुसज्जित 5 सदस्यीय खोज एवं बचाव दलों की तैनाती की जाती है।

10. खोज एवं बचाव प्रशिक्षण : आपदा की स्थिति में मदद हेतु पुलिस, अग्निशमन, पी.ए.सी. व होमगार्ड के 3023 जवानों को 20 दिवसीय खोज एवं बचाव तथा प्राथमिक चिकित्सा की विधा में प्रशिक्षित किया गया है।

11. भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु अभियन्ताओं का प्रशिक्षण : निर्माण कार्यों में भूकम्प सुरक्षा को समावेशित करने के लिये राज्य सरकार की विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के अभियन्ताओं को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की व गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के सहयोग से भूकम्प सुरक्षित निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है।

12. भूकम्प सुरक्षित निर्माण हेतु राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण : राज्य के दूर-दराज व ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाले भवनों के निर्माण में भूकम्प सुरक्षित निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण राजमिस्त्रियों को दिया जा रहा है। जिसमें 1460 राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया गया है। शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अन्तर्गत राजीव आवास योजना के अन्तर्गत भूकम्प सुरक्षित भवन निर्माण तकनीकी पर बड़कोट, जोशीमठ, सितारगंज एवं रुद्रप्रयाग में राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये जिसमें 140 राजमिस्त्रियों को इस विधा में प्रशिक्षित किया गया है।

13. भवनों का मजबूतीकरण : पुराने और जीर्ण क्षीण भवनों को भूकम्प सुरक्षित बनाने के लिये मजबूतीकरण की विधा के प्रचार-प्रसार व प्रदर्शन के उद्देश्य से वर्तमान तक केन्द्र द्वारा 7 विद्यालयों का मजबूतीकरण किया गया है। इसमें से चार विद्यालयों में नानयांग तकनीकी विश्वविद्यालय व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की से सहयोग मिला है।

14. राज्य के 341 संवेदनशील ग्रामों का भूगर्भीय सर्वेक्षण : भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग व अन्य संस्थाओं द्वारा 225 गाँवों में किये गये भूगर्भीय सर्वेक्षण दर्शाते हैं कि इनमें से अधिकांश गाँव निवास हेतु असुरक्षित है। राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिये नीति तैयार की गयी है और ऐसा करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। प्रभावितों को मानकों के अनुरूप तात्कालिक राहत दिये जाने की व्यवस्था का प्रावधन है।

चिन्हित गाँवों को अत्यधिक संवेदनशील, अधिक संवेदनशील व संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। 78 अत्यधिक संवदेनशील ग्रामों की भूगर्भीय सर्वेक्षण रिपोर्ट सम्बन्धित जिलाधिकारियों को प्रेषित की गयी है। 4 ग्रामों के विस्थापन का प्रस्ताव जिलाधिकारियों से प्राप्त हुआ है।

15. भौगोलिक सूचना प्रणाली की प्रगति : आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं उपग्रहीय चित्रों के अध्ययन हेतु सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रयोगशाला की स्थापना की गयी है। केन्द्र द्वारा राज्य के अधिकांश अवस्थापना सुविधाओं को मानचित्रित किया है।

- राज्य के जनपद, विकासखण्ड, तहसील तथा ग्राम स्तर के मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली पर उपलब्ध हैं।

- राज्य के समस्त जनपदों में स्थित रोड, नदी-नालों, स्थानों, पुलिस अवसंरचनाओं, चिकित्सालयों तथा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को मानचित्रीकृत किया गया है।

- राज्य में अवस्थित चिकित्सा अवसंरचनाओं को मानचित्रित किया गया है।

- टिहरी बाँध से प्रभावित क्षेत्रों का भौगोलिक सूचना प्रणाली पर्यावरण में विस्तृत अध्ययन कर डूब क्षेत्रों का मानचित्रीकरण किया है।

- राज्य के विभिन्न विधान सभाओं का भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मानचित्रीकरण किया गया है।

- विभिन्न विभागों को वन भूमि स्थानान्तरण हेतु आवश्यक डिजीटल मैप उपलब्ध करवाये गये हैं।

- टी.एच.डी.सी. के साथ पीपलकोटी बाँध के डूब क्षेत्र के मानचित्रीकरण हेतु अनुबन्ध किया गया है।

- टिहरी बाँध के डूब क्षेत्र में पूर्व चेतावनी तंत्र विकसित किये जाने हेतु सर्वेक्षण कर आख्या उपलब्ध की गयी है।

17. सर्वेक्षण कार्य :

- भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा स्थलीय सर्वेक्षण के आधार मसूरी, नैनीताल एवं बागेश्वर शहरों का भूकम्प घातकता विश्लेषण कार्य पूर्ण किया गया है तथा विस्तृत आख्या सम्बन्धित विभागों व जनपदों को दी गयी है। देहरादून व हरिद्वार सहित 7 अन्य प्रमुख शहरों का भूकम्प घातकता आंकलन का कार्य प्रगति पर है।

- केन्द्र द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग तथा चमोली का विस्तृत भूगर्भीय अध्ययन किया गया है व भूस्खलन क्षेत्रों को चिन्हित व वर्गीकृत कर आख्या तैयार की गयी है।

- केन्द्र द्वारा जनपद देहरादून अवस्थित महन्त ईन्द्रेश चिकित्सालय सहित 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का गैर संरचनात्मक भूकम्पीय घातकता आंकलन कर आख्या तैयार की गयी है।

- केन्द्र द्वारा नैनीताल शहर का सामाजिक आपदा जोखिम आकलन कर आख्या तैयार की गयी है।

18. जन-जागरूकता

- आपदा सुरक्षा सम्बन्धित विभिन्न तकनीकों के स्वैच्छिक अनुपालन के लिये केन्द्र द्वारा इस हेतु फिल्मों, लघु फिल्मों, पुस्तिकाओं का विकास किया गया है जिन्हें लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। इनका वितरण विद्यालयों व स्थानीय मेलों व अन्य कार्यक्रमों में किया जाता है।

- केन्द्र द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के साथ ही जन-जागरूकता हेतु त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है।

19. अन्य : वर्ष 2013 में राज्य के बाहर लापता कुल 3860 लोगों में से 3600 व्यक्तियों के मृत प्रमाण पत्र निर्गत कर दिये गये हैं। राहत राशि भी सम्बन्धित राज्यों के माध्यम से दी जा चुकी है।

निष्कर्ष

अनियोजित विकास, वनों का अवैध कटान अत्यधिक खनन, नियमों के विपरीत नदी किनारें व सड़कों के किनारे अवैध निर्माण कार्य आपदा को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होते है। हमें यह बात भली भाँति समझने की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ संवेदनशील सामंजस्य बनाकर ही संतुलित विकास किया जा सकता है। इससे मानव तथा पर्यावरण दोनों की सुरक्षा हो सकेगी।

संदर्भः

1. आपदा प्रबन्धन बचाव हेतु आवश्यक जानकारियाँ, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2. आपदा प्रबंध शासनादेशों का संग्रह, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र, प्रशासन अकादमी उत्तरांचल, नैनीताल।

3. पहाड़ों में विपदाओं के पहाड़, चन्द्रशेखर तिवारी, जनसत्ता, नई दिल्ली।

4. उत्तराखण्ड इयर बुक, विनसर पब्लिकेशन, देहरादून।

5. उत्तराखण्ड टुडे, सम्पादक डॉ. के.एस.वाल्दिया।

लेखक परिचय

लेखक दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, 21, परेड ग्राउण्ड, देहरादून में रिसर्च एसोसिएट हैं। राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में उत्तराखंड की संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक विषयों पर नियमित लेखन। आकाशवाणी व दूर-दर्शन के कार्यक्रमों में वार्ता व परिचर्चाएँ प्रसारित। हिमालय के गाँवों में पुस्तक प्रकाशित। कुमाऊँ अंचल में रामलीला की परम्परा तथा उत्तराखण्ड : होली के लोक रंग पुस्तकों का सम्पादन। पूर्व में लखनऊ के गिरी विकास अध्ययन संस्थान तथा उ.प्र. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान में कार्य। सम्पर्क : मो. 9410919938, ई-मेल : cstewari62@gmail.com

लेखक का पता

चंद्रशेखर तिवारी

रिसर्च एसोसिएट, दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र, 21 ए परेड ग्राउंड ए देहरादून, पिन 248001; उत्तराखण्ड, मो. 9410919938

Path Alias

/articles/haimaalaya-maen-paraakartaika-apadaa-aura-parabanadhana-maen-sarakaara-kai-bhauumaikaa

Post By: Hindi