भरतपुर की पारम्परिक जल संचय प्रणालियों से सीख लेना तो दूर, आज के अधिकारी पुराने समय की जलापूर्ति व्यवस्थाओं का रख-रखाव करने में भी विफल रहे हैं। केवल नलकूप पानी के स्रोत बनकर रह गए हैं।

दिल्ली से 153 किमी. दक्षिण भरतपुर के जाट शासकों की राजधानी रही डीग में आज भी तालाब उपेक्षित पड़े हैं। वे कभी स्थानीय खारे पानी से नमक निकालने के लिये उपयोग में लाए जाते थे। यहाँ के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कुँओं और तालाबों से पर्याप्त मीठा पानी मिलता था। इन तालाबों के पास के कुँओं से अभी भी मीठा पानी मिलता है, लेकिन दूर के कुँओं से खारा पानी मिलता है क्योंकि इस क्षेत्र में ‘रेह’ (नमक) ज्यादा है।

दिल्ली से 153 किमी. दक्षिण भरतपुर के जाट शासकों की राजधानी रही डीग में आज भी तालाब उपेक्षित पड़े हैं। वे कभी स्थानीय खारे पानी से नमक निकालने के लिये उपयोग में लाए जाते थे। यहाँ के निवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कुँओं और तालाबों से पर्याप्त मीठा पानी मिलता था। इन तालाबों के पास के कुँओं से अभी भी मीठा पानी मिलता है, लेकिन दूर के कुँओं से खारा पानी मिलता है क्योंकि इस क्षेत्र में ‘रेह’ (नमक) ज्यादा है।डीग का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है। यह कृष्ण और यादवों की ब्रजभूमि क्षेत्र में आता है। इसके शहरीकरण की शुरुआत राजा बदन सिंह ने की थी। उनके पुत्र सूरजमल ने 1756 और 1763 के बीच यहाँ महल बनवाए। बाहर बनी खाई, किले की खाई और किले के पास बनाए गए कई पोखरों के साथ शहर का नियोजन इस तरह से किया गया था कि इससे भूमिगत जलभरों में पानी जाता था और काफी सारे कुँओं से मीठा पानी निकलता था।

डीग-कमान रोड पर लालावाला कुंड और मथुरा-डीग रोड पर प्रीतम दास का कुंड जैसे कुंड, जाहिर है, अमीरों ने बनवाए थे। साल भर यमुना का पानी एक छोटी नहर के जरिए इन कुंडों तक आता रहता था। मैदानी इलाके में किला और छावनी बनाना वास्तव में साहस का काम था। किला और महल बनाने के वास्ते टीला बनाने के लिये जो मिट्टी निकाली गई, उसी से शायद तालाब बन गया, जिसमें यमुना का पानी जमा किया जाता था।

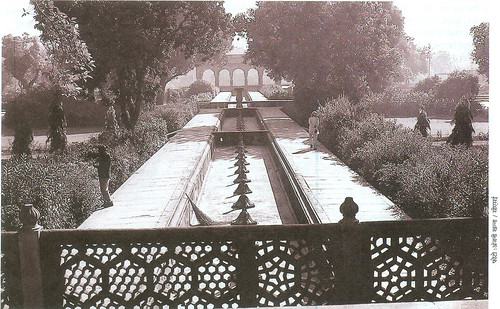

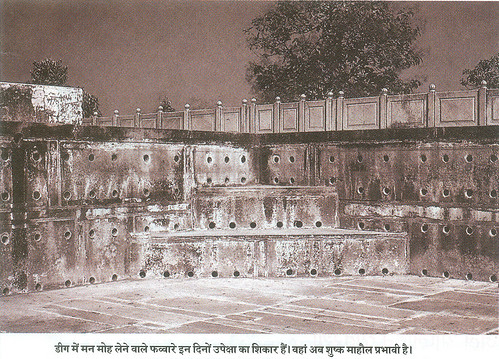

आज डीग के दो बड़े जलागार - गोपालसागर (कच्चा तालाब) और रूपसागर (पक्का तालाब) का पानी गंदा है। लोगों को नल से पानी तो मिलता है, मगर पेयजल के लिये वे सदियों पहले राजाओं द्वारा खुदवाए कुँओं अभी भी निर्भर हैं। जाट शासकों ने शहर को खूबसूरत बनाने के लिये झरने आदि बनवाए, जिनके लिये नहरों, जलागारों और जल प्रपातों आदि का प्रयोग किया।

महलों और बगीचों में कई झरने थे, जिनके लिये पानी सूरज भवन और किशन भवन के बीच विशाल इमारत की छत पर बनी टंकी से आता था। इस टंकी में पानी चार कुँओं से भरा जाता था। पानी भरने के लिये बैलों को लगाया जाता था जो एक लम्बी ढलान पर उतरते थे। इस टंकी से पाइपों के जरिए झरनों तक पानी पहुँचाया जाता था। टंकी में पानी भरने के दौरान पाइपों के मुँह बन्द कर दिये जाते थे। पानी भरने के बाद मुँह खोल दिए जाते थे। खास अवसरों पर पाइपों के मुँह के पास ताखों में रंग भर दिए जाते थे, ताकि झरनों से रंगीन पानी का फव्वारा फूटे। झरनों का पानी गोपाल भवन के दोनों ओर सावन-भादो नामक प्रपातों से बहकर गोपालसागर में पहुँचता था। रूपसागर के किनारे बने केशर भवन या बारादरी ऐसी बनाई गई थी कि बारिश का असर और बढ़े। केशर भवन में चारों ओर मेहराब बना हुआ है, जिससे भीतर एक चौकोर क्षेत्र बन गया है। यह क्षेत्र बाहर से नहर से घिरा हुआ है। नहर के किनारे-किनारे छोटे-छोटे फव्वारों के मुँह बने हुए थे और बीच में बड़े-बड़े फव्वारे बने थे। बादलों के गर्जन को बढ़ने के लिये बारादरी में दोहरी छत बनी हुई थी। निचली छत में खोखले खम्भों के बीच से पानी को बहुत तेजी से बहाया जाता था, जिससे भारी गोले लुढ़कते थे और तेज गर्जन होता था। छत से छोड़े जाने पर पानी पाइपों से बारिश की तरह गिरता था।

इन करिश्माई व्यवस्थाओं को फिर से बनाना तो दूर, आज के अधिकारी इनका रख-रखाव करने में भी विफल रहे हैं। आज डीग शहर में नलकूप पानी के स्रोत बनकर रह गए हैं।

पानी हुआ बेमानी

विश्व प्रसिद्ध भरतपुर पक्षी अभयारण्य का अस्तित्व आज खतरे में है। पानी में बढ़ते खारेपन के कारण भरतपुर जिले की फसलों में बदलाव आ गया है। इलाके के बच्चों में स्वास्थ्य सम्बन्धी कई समस्याएँ भी उभर आई हैं। इस सबका कारण है जल आप्लावन की पारम्परिक व्यवस्था की जगह नलकूपों पर आश्रित होना। जल आप्लावन व्यवस्था इलाके की मिट्टी की ऊपरी सतह में नमक को बहाने और सिंचाई के लिये बनाई गई थी। मौसमी नदियों में आने वाली बाढ़ का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था को अब पूरी तरह से नकार दिया गया है। राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री संपत सिंह के मुताबिक, “भूजल में खारापन बहुत बढ़ गया है। इस कारण लोगों के दाँत पीले पड़ रहे हैं। बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे हैं।”

विश्व प्रसिद्ध भरतपुर पक्षी अभयारण्य का अस्तित्व आज खतरे में है। पानी में बढ़ते खारेपन के कारण भरतपुर जिले की फसलों में बदलाव आ गया है। इलाके के बच्चों में स्वास्थ्य सम्बन्धी कई समस्याएँ भी उभर आई हैं। इस सबका कारण है जल आप्लावन की पारम्परिक व्यवस्था की जगह नलकूपों पर आश्रित होना। जल आप्लावन व्यवस्था इलाके की मिट्टी की ऊपरी सतह में नमक को बहाने और सिंचाई के लिये बनाई गई थी। मौसमी नदियों में आने वाली बाढ़ का भी इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था को अब पूरी तरह से नकार दिया गया है। राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री संपत सिंह के मुताबिक, “भूजल में खारापन बहुत बढ़ गया है। इस कारण लोगों के दाँत पीले पड़ रहे हैं। बच्चों के बाल भी सफेद हो रहे हैं।”गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित यह जिला निचले क्षेत्र में है, जहाँ पहाड़ियाँ कम हैं और रूपारेल, बाणगंगा और गम्भीर नामक मौसमी नदियाँ बहती हैं। बरसात में इनकी बाढ़ का पानी दो-तीन दिन तक रहता है। बाणगंगा और रूपारेल में ज्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि ये निचले किनारों से बहती हैं। गम्भीर नदी करौली पहाड़ी से आती है और भरतपुर से होती हुई यमुना की सहायक खारी में मिल जाती है। रूपारेल अलवर से आती है और बाणगंगा जयपुर में अरावली पहाड़ियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र से फूटती है। दर्रे कम हैं, इसलिये जलागार बनाने की सुविधा कम ही है।

आप्लावन, सिंचाई नदियों में बाढ़ के पानी को आप्लावन नहरों में जमा करके किया जाता था। नदी के पानी को कई बाँधों के जरिए मोड़ा जाता था। ये ढाई-तीन मीटर ऊँचे बाँध आमतौर पर मिट्टी के होते थे और एक के बाद एक लगातार बनाए जाते थे। पानी डेढ़-दो मीटर ऊँचाई तक जमा होता था। आज सबसे बड़ा बाँध सिंचाई विभाग के अधीन है और छोटे-छोटे बाँध पंचायत समितियों के अधीन। छोटे बाँध 20 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की ही सिंचाई करते हैं।

बरसात के दिनों में निगरानी रखनी पड़ती थी। कि सभी तालाब सितम्बर के मध्य तक भर जाएँ। अगर शुरुआती बहाव रोका नहीं गया या बारिश पूरी नहीं हुई तो तालाब खाली रह जाते। अगर शुरू में पानी जमा किया गया और बारिश भारी हो गई तो बाँध टूट भी सकते हैं। पानी कुछ महीनों तक जमा रहता था जिसे ब्रज भाषा में ‘सेजा लगाना’ कहते थे।

इस व्यवस्था से रबी की केवल एक फसल मिलती थी, जिसमें गेहूँ, सरसों, जौ और चना होता था। फसल तालाब की सतह में रोपी जाती थी, यानी अक्टूबर में पानी निकल जाने के बाद घुमावदार बाँधों की ऊपर की जमीन में। इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। मिट्टी की ऊपरी सतह से जो नमक निकलता था, वह पानी सूखने के साथ नीचे चला जाता था। इस तरह मिट्टी की ऊपरी सतह में इतनी नमी होती थी कि फसल उग सके।

कभी-कभी जब बाढ़ का पानी कम आता था, तब तालाब की सतह पर खरीफ की फसल भी लगाई जाती थी। बाढ़ ज्यादा आने पर यह फसल बह भी जाया करती थी। ज्यादा कीमती रबी फसल के लिये लोग इस फसल के नुकसान का अफसोस नहीं करते थे। भरतपुर के लोग कभी-कभी खरीफ की फसल बचाने के लिये घुमावदार बाँध तोड़ देते थे, जिससे दूसरे बाँध और तालाबों को नुकसान पहुँचता था।

स्थानीय लोग आज महसूस करते हैं कि इलाके की फसलों और सिंचाई आदि की समझ न रखने वाले इंजीनियरों की सलाह पर नलकूपों से सिंचाई की व्यवस्था अपनाना नुकसानदेह साबित हुआ है। रूपारेल नदी पर 21 किमी. लम्बा सीकरी बाँध नदी जल को 27 सिंचाई नहरों में मोड़ता है। बाणगंगा पर 19.2 किमी. लम्बा अंजन बाँध भरतपुर शहर को बचाता था। इसमें कई नाले और बंधारे थे जिनके जरिए सिंचाई के लिये पानी छोड़ा जाता था और बाँध के थाल को खाली किया जाता था। भरतपुर पक्षी अभयारण्य की प्रसिद्ध केवलादेव झील में भी अंजन बाँध से हर साल बाणगंगा की बाढ़ आती थी। इस तरह बाणगंगा का बहाव बदलकर उत्तर की ओर हो गया था। यह बदलाव स्याणा-उचैण रोड को बाँध के रूप में प्रयोग करने से हुआ था। बाढ़ के पानी को रोका जाता था और फिर नियन्त्रित करके छोड़ा जाता था। इसे फिर से रोककर अंजन बाँध जैसे बाँधों से अलग-अलग नहरों में छोड़ा जाता था। बाणगंगा नदी से जुड़ी दूसरी नहरें भी थीं, जिनका प्रयोग बाढ़ के पानी को फैलाने या उथले जलागारों में भरने के लिये किया जाता था।

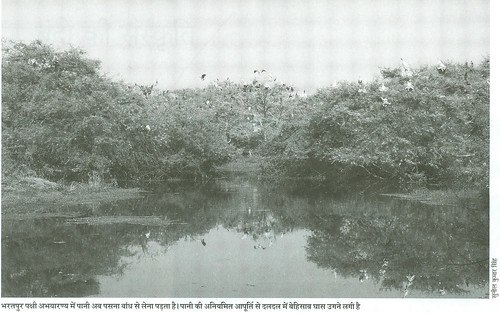

सत्तर के दशक में जब भरतपुर में भारी बाढ़ आई थी, तब बाढ़ को रोकने के लिये पसना जैसे कई बाँध बनाए गए। रामगढ़ बाँध को और ऊँचा किया गया, जिससे जल आपूर्ति में कमी आई। मिट्टी में बढ़ते नमक के कारण 1991 में कृषि विभाग को किसानों को मुफ्त में जिप्सम बाँटना पड़ा। इसका असर भरतपुर पक्षी अभयारण्य पर भी पड़ा। बाणगंगा का पानी रामगढ़ बाँध से तभी छोड़ा जाता है, जब ज्यादा पानी उपलब्ध होता है। फिलहाल पानी के लिये गम्भीर नदी ही एकमात्र पक्का स्रोत है। अभयारण्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन के अनुसार, उन्हें अब पसना बाँध से पानी लेना पड़ता है।

नलकूपों का पानी अभयारण्य के लिये काम का नहीं है, क्योंकि इसमें पक्षियों के लिये मछलियाँ आदि नहीं आतीं। आज किसान नलकूप के पानी से रबी-खरीफ दोनों फसल लेना चाहते हैं। वे तालाबों और नदियों की तलहटी में भी खेती करने लगे हैं। जल आप्लावन सिंचाई व्यवस्था में उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई है। अब सरसों इस क्षेत्र की प्रमुख फसल बन गई है, क्योंकि यह खारी मिट्टी में भी हो जाती है। कभी खाद्य फसलों के मामले में आत्मनिर्भर जिला आज अपनी जरूरतों के लिये दूसरे जिलों पर निर्भर हो गया है। संपत सिंह का मानना है कि अगर हम मिट्टी को पूरी तरह नष्ट नहीं होने देना चाहते, तो पारम्परिक सिंचाई व्यवस्था को फिर से लागू करना होगा।

नलकूपों का पानी अभयारण्य के लिये काम का नहीं है, क्योंकि इसमें पक्षियों के लिये मछलियाँ आदि नहीं आतीं। आज किसान नलकूप के पानी से रबी-खरीफ दोनों फसल लेना चाहते हैं। वे तालाबों और नदियों की तलहटी में भी खेती करने लगे हैं। जल आप्लावन सिंचाई व्यवस्था में उनकी दिलचस्पी नहीं रह गई है। अब सरसों इस क्षेत्र की प्रमुख फसल बन गई है, क्योंकि यह खारी मिट्टी में भी हो जाती है। कभी खाद्य फसलों के मामले में आत्मनिर्भर जिला आज अपनी जरूरतों के लिये दूसरे जिलों पर निर्भर हो गया है। संपत सिंह का मानना है कि अगर हम मिट्टी को पूरी तरह नष्ट नहीं होने देना चाहते, तो पारम्परिक सिंचाई व्यवस्था को फिर से लागू करना होगा।सीएसई से वर्ष 1998 में प्रकाशित पुस्तक “बूंदों की संस्कृति” से साभार

राजस्थान की अन्य जल प्रणालियाँ टांका : बीकानेर घरों के अन्दर पानी संरक्षित रखने वाले भूमिगत टांके बीकानेर के प्रायः सभी पुराने घरों में हैं। जमीन के अन्दर गोलाकार इन गड्ढों में बारीक चूने की पुताई हुई रहती थी। इनमें बरसात का पानी जमा होता था और अन्य स्रोतों के चूक जाने पर इनका पानी उपयोग में लाया जाता था। अक्सर इनकी खूब सजावट होती थी और उसमें भी ज्यादा आकर्षक इसका ढक्कन होता था। टाँका का पानी केवल पीने के काम आता था। नाडी : जोधपुर नाडी गाँव का वैसा पोखर है जिसमें बरसात का पानी जमा किया जाता था। नाडियाँ बनाने की जगह का चुनाव गाँव के लोग बरसाती पानी के प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्रों और पानी जमा हो सकने की क्षमता के हिसाब से करते थे। बरसात के बाद इनका पानी दो महीने से लेकर पूरे दो वर्ष तक भी चलता है। ढूह वाले इलाकों की नाडी 1.5 से 4 मीटर गहरी होती है और रिसाव के चलते इसमें तेजी से पानी गायब होता है। रेतीले इलाकों में इनकी गहराई तीन से 12 मीटर तक होती है। खड़ीन : जैसलमेर खड़ीन की तकनीक 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालिवाल ब्राह्मणों ने विकसित की थी। खड़ीन मिट्टी का एक बड़ा बाँध है जो किसी ढलान वाली जमीन के नीचे बनाया जाता है ताकि ढलान पर गिरकर नीचे आने वाला पानी रुक सके। अक्सर यह 1.5 मीटर से 3.5 मीटर तक ऊँची होती है। यह ढलान वाली दिशा को खुला छोड़कर शेष तीन दिशाओं को घेरती है। जमीन की बनावट के हिसाब से इसकी लम्बाई 100 से 300 मीटर तक होती है। इससे घिरी जमीन की न सिर्फ नमी बढ़ती है, बल्कि बरसाती पानी के परवाह पर अंकुश लगाने के चलते यह उपजाऊ मिट्टी के बहाव को भी रोकती है। आज भी यहाँ छोटी-बड़ी करीब 500 खड़ीनें हैं, जिससे 12,140 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती हैं। |

/articles/dagamagaayaa-daiga