...आपने अपने जीवन में कई कहावतें सुनी होंगी!

...उन कहावतों के मायने भी खत्म होते देखे होंगे।

लेकिन, ऐसे बिरले ही प्रसंग आते हैं - जब कोई कहावत अपने अर्थ खो दे तो समाज आगे आये, ऐसा काम करे कि सदियों पुरानी वही कहावत फिर जिन्दा हो जाये!

जनाब, उज्जैन की पवित्र जमीन पर यहाँ का जिन्दा समाज कहावत के मायनों की पुनः रचनाकर एक नई कहावत रचने जा रहा है।

किसी कहावत को रचना कोई सामान्य बात नहीं है…!

...और यह है पानी की नई कहावत : ‘डग-डग डबरी, पग-पग नीर!’

इस कहावत की जमीन पर रचती कई इबारतें तो हमने देखीं, जानीं और समझीं। आज हम यह जानें कि इस कहावत की पृष्ठभूमि क्या है?

मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसलिये मशहूर रहा है कि यहाँ ‘डग-डग रोटी, पग-पग नीर’ की कहावत प्रचलित थी। यहाँ पानी इतना प्रचुर मात्रा में था कि यहाँ के बाशिंदे जीवन की तमाम समस्याओं से दूर थे। काल का प्रदूषण मालवा की जमीन पर भी उतरा। जंगलों की बेतहाशा कटाई, खेती व अन्य कार्यों के लिये पानी का अन्धाधुन्ध दोहन, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सरकारों व समाज का उपेक्षित नजरिया, जल संचय व संवर्धन की ओर ध्यान ही नहीं देने का बुरा नतीजा यह सामने आया कि मालवा का पानी गायब हो गया। रेगिस्तान की दस्तक साफ सुनाई देने लगी। ...और इन सबके साथ ही मालवा के पानी के साथ जुड़ी समृद्धशाली कहावत भी केवल इतिहास की बात बनकर रह गई।

डबरी, बड़े तालाबों से क्यों बेहतर है? तुलनात्मक अध्ययन | ||

विवरण | डबरी | तालाब |

लागत | 50,000 डबरियों की रु. 7700/- के मान से लागत 3850.00 लाख रुपये है। | जल संसाधन विभाग की प्रचलित दरों के मान से 50,000 डबरियों के बराबर एक तालाब बनाने में रु. 7500 लाख लागत है अर्थात 51 प्रतिशत अधिक लागत है। |

कृषकों का अंशदान | कुल लागत का 61 प्रतिशत रु. 2350.00 लाख कृषकों का अंशदान है। | कुल लागत का शून्य प्रतिशत। |

शासकीय अंशदान | कुल लागत का 39 प्रतिशत अर्थात रु. 1500 लाख अंशदान है। | कुल लागत का शत प्रतिशत अर्थात रु. 7500 लाख शासकीय अंशदान है। |

सतही जल संग्रहण क्षमता | 150 लाख घन मी. अर्थात 15 अरब लीटर | 150 लाख घन मीटर अर्थात 15 अरब लीटर |

भूजल पुनर्भरण क्षमता | 600 लाख घन मी. अर्थात 60 अरब लीटर | 7.50 लाख घन मीटर अर्थात 7.5 करोड़ लीटर |

भूजल पुनर्भरण का प्रतिशत | 80 प्रतिशत | 5 प्रतिशत |

भूमि का अधिग्रहण | जरूरी नहीं। | जरूरी है। |

भूमि का मुआवजा | शून्य | 1.00 लाख प्रति हेक्टेयर |

वृक्ष कटाई | जरूरी नहीं। | जरूरी है। |

मालवा-निमाड़ क्षेत्र में पानी आन्दोलन के फैलाव के साथ ही मन्दसौर, झाबुआ, धार, खंडवा, खरगोन, देवास, रतलाम, शाजापुर, इन्दौर के चर्चे में होने लगे थे। उज्जैन का नरवर क्षेत्र अपनी पहाड़ी व अन्य जल संरचनाओं के कारण ख्याति प्राप्त कर रहा था। उज्जैन के ही बालोदालक्खा व कुछ अन्य क्षेत्र सुर्खियों में आने लगे थे। इसी दरमियान राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी श्री आशुतोष अवस्थी ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का पदभार सम्भाला। जिला कलेक्टर श्री भूपाल सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री महेश पटेल के साथ मिलकर उज्जैन में अभिनव डबरी अभियान की शुरुआत की।

श्री आशुतोष अवस्थी पानी आन्दोलन के फैलाव के सिलसिले में शासन की ओर से ऑस्ट्रेलिया के जल संचय का विस्तृत अध्ययन-भ्रमण भी कर आये हैं। मालवा की कहावत- ‘डग-डग रोटी, पग-पग नीर’ के स्थान पर उज्जैन का समाज जो नई कहावत- ‘डग-डग डबरी, पग-पग नीर’ की रचना कर रहा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, डबरी की तकनीकी, लाभ व महत्ता क्या है - आदि अनेक सवालों के साथ श्री आशुतोष अवस्थी के साथ हुई चर्चा के अंश हम यहाँ जस के तस प्रस्तुत कर रहे हैं -

“डबरी अभियान की पृष्ठभूमि के लिये ऑस्ट्रेलिया के जल संचय को जानना अच्छा रहेगा। वहाँ प्रायः बड़े-बड़े किसान हैं। खेती के तरीके उन्नत हैं। आबादी कम है। खेती का प्रबन्धन मशीन आधारित है। किसानों के पास बड़े स्रोत हैं। एक व्यक्ति के पास 200 से 600 हेक्टेयर तक भूमि है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 700 हेक्टेयर में तो पूरा गाँव सिमट जाता है। उसमें भी छोटे खातेदारों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन, ऑस्ट्रेलिया में एक किसान उतना उत्पादन करता है, जितना मध्य प्रदेश के एक गाँव के सारे किसान करते हैं। यह विषमता है। यह तय है कि एक व्यक्ति यदि 200 हेक्टेयर क्षेत्र में पानी का प्रबन्धन करेगा तो वह क्षेत्र आधारित प्रबन्धन ही करेगा। हमने यह देखा कि सरकार तो वहाँ बड़ी नदी पर स्टॉपडैम बना रही है। लेकिन, दूसरी ओर व्यक्ति आधारित जल प्रबन्धन भी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। ये छोटी-छोटी संरचनाएँ वहाँ रिंग पौंड के रूप में जानी जाती हैं।”

मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पदस्थी के दौरान यह देखा गया कि वहाँ की बसाहट भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही है। अधिकतर किसानों ने अपने खेत पर ही मकान बना रखे हैं। अलग-अलग दूर-दूर बसाहटों में लोग बसे हुए हैं। कुछ गाँव तो 7 किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। एक घर यहाँ है तो दूसरा दो किमी दूर है। यहाँ पर भी इकाई स्तर पर जल प्रबन्धन एक जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के रिंग पौंड की तर्ज पर यहाँ भी डबरी की अवधारणा पर चर्चा व अमल प्रारम्भ किया गया। परम्परागत रूप से कुछ किसान इस तरह की संरचनाओं को पहले से भी अपनाते रहे हैं। एक किसान ने डबरी के आधार पर बिना ट्यूबवेल और कुएँ के रबी की फसल लेने की प्रक्रिया समझाई। इसी के बाद डबरी अभियान जहाँ सम्भव हुआ, लागू होता रहा। उज्जैन के समाज ने इस मामले में अपनी जागृति की अनूठी मिसाल पेश की है।

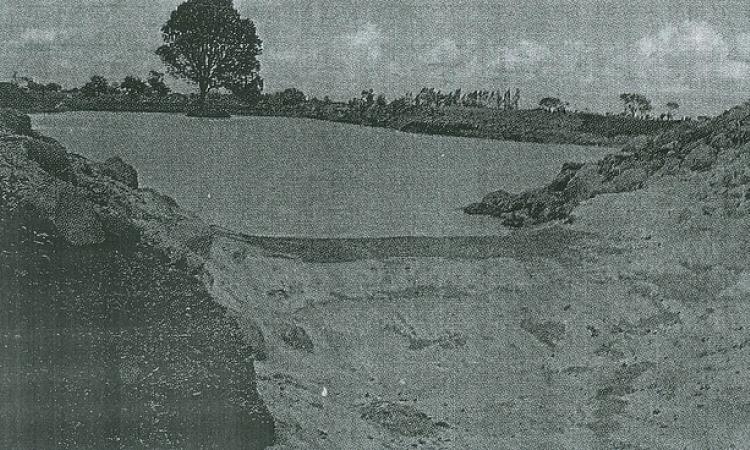

डबरी मोटे तौर पर 66 फीट लम्बी, 33 फीट चौड़ी व 5 फीट गहरी होती है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसका आकार थोड़ा छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। डबरी के साथ अहम मुद्दा इसकी लागत का भी है। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाये कि वह जलसंचय के लिये एक स्टॉपडैम बना ले तो यह उसके आर्थिक सामर्थ्य से बाहर की बात होगी। लेकिन, डबरी बनाने की बात पर वह आसानी से सहमत हो जायेगा। स्टॉपडैम की लाखों की लागत के मुकाबले एक डबरी में उसे सात हजार सात सौ रुपये का ही व्यय आयेगा। प्रति डबरी तीन हजार रुपये के बराबर अंशदान (सहयोग राशि) सरकार की ओर से दी जा रही है।

डबरी मोटे तौर पर 66 फीट लम्बी, 33 फीट चौड़ी व 5 फीट गहरी होती है। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसका आकार थोड़ा छोटा अथवा बड़ा हो सकता है। डबरी के साथ अहम मुद्दा इसकी लागत का भी है। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाये कि वह जलसंचय के लिये एक स्टॉपडैम बना ले तो यह उसके आर्थिक सामर्थ्य से बाहर की बात होगी। लेकिन, डबरी बनाने की बात पर वह आसानी से सहमत हो जायेगा। स्टॉपडैम की लाखों की लागत के मुकाबले एक डबरी में उसे सात हजार सात सौ रुपये का ही व्यय आयेगा। प्रति डबरी तीन हजार रुपये के बराबर अंशदान (सहयोग राशि) सरकार की ओर से दी जा रही है।डबरी में पानी भरने के रास्ते का उपचार भी जरूरी है। इसमें महँगा साधन अपनाने की जरूरत नहीं है। यदि आस-पास पत्थर है तो इनकी भी दीवार बनाई जा सकती है। पत्थर नहीं उपलब्ध होने पर ग्वारपाठा लगाया जा सकता है। यानी, कोई न कोई उचित हरित अवरोध भी काम में लिया जा सकता है। इसमें मिट्टी डबरी में पानी के साथ नहीं आयेगी। ऐसा न करने पर मिट्टी की वजह से डबरी की जल ग्रहण क्षमता पर असर पड़ेगा। अचानक ज्यादा वर्षा होने पर डबरी से पानी कि निकासी का रास्ता भी होना चाहिये। यह पानी डबरी की पाल के साथ बिना किसी तरह की छेड़खानी के निकलना चाहिये। डबरी की पाल पर देशी घास की बुवाई होना चाहिये। यह पाल को मजबूत करेगी। डबरी की पाल पर फलदार पौधे भी लगाये जाने चाहिये। यह इसकी मजबूती के अलावा आर्थिक सम्बल भी प्रदान करेंगे। एक पौधे से 4 साल बाद एक हजार रुपये प्रति साल की आय होती है। 8 पौधे लगाने पर यह आँकड़ा 8000 रुपये तक पहुँच सकता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में तो डबरियाँ उत्पादक-संरचना की भूमिका में भी होती हैं। जब डबरियों में डेढ़ फीट पानी रह जाता है तो उनमें धान की पैदावार करते हैं।

डबरी का गणित बड़ा ही रोचक होता है। एक डबरी का आकार 300 घन मीटर यानी 11 हजार घन फीट के आस-पास। जून के अन्त अथवा जुलाई के पहले हफ्ते में ही डबरी एक बार भर जाती है। इसमें तीन लाख लीटर पानी समाता है। यह पानी जमीन के भीतर प्रवेश कर जाता है। जुलाई के बाद की वर्षा में भी ऐसा ही होता है। सितम्बर के अन्तिम अथवा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक यह औसतन तीन बार पूरा पानी पी चुकी होती है और चौथी बार भरी रहती है। यह पानी काफी समय तक डबरी में रहता है। यानी, 9 लाख लीटर पानी तो समा जाता है और 3 लाख लीटर डबरी में भरा रहता है। इस तरह एक डबरी में कुल 12 लाख लीटर पानी समाता है। लागत से इस पानी का गणित जोड़ें तो पाते हैं कि डबरी बनाने में किसान का श्रम मिलाकर जो खर्चा होता है, वह 7,700 रुपये आता है। 7,700 रुपये में यदि 12 लाख का भाग दें तो सीधा गणित है कि एक लीटर पानी एकत्रित करने में एक पैसे का छठवां हिस्सा ही लगता है। पानी संचय का इससे सस्ता काम क्या हो सकता है? यदि पॉलीथीन के पैकेट में एक लीटर पानी एकत्रित किया जाये तो लागत 5 पैसे से ज्यादा आती है, जबकि डबरी के पानी की लागत एक पैसे का छठवाँ हिस्सा होती है। यदि टैंकरों से तुलना करें तो 12 हजार लीटर का एक टैंकर होता है। 12 लाख लीटर के 10 टैंकर का पानी इसमें समाता है, जो कि व्यर्थ बहकर जाता रहता है। हमारा भूजल रिचार्ज करने के लिये इससे बढ़िया कोई उपकरण नहीं है।

ट्यूबवेल से पानी तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन जमीन में पुनः भरण के लिये कोई नहीं सोचता। डबरियों का पानी जमीन में जाने पर ट्यूबवेल पुनः रिचार्ज हो जाते हैं। सामान्यतः तीन फीसदी वर्षा जल ही प्राकृतिक संरचनाओं की वजह से नीचे समाता है, बाकी जल नालों, नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। लेकिन, डबरियाँ बनाने पर सही मायनों में गाँव का पानी गाँव में और खेत का पानी खेत में रोकने में सक्षम रहेंगे।

ट्यूबवेल से पानी तो हर कोई निकाल लेता है, लेकिन जमीन में पुनः भरण के लिये कोई नहीं सोचता। डबरियों का पानी जमीन में जाने पर ट्यूबवेल पुनः रिचार्ज हो जाते हैं। सामान्यतः तीन फीसदी वर्षा जल ही प्राकृतिक संरचनाओं की वजह से नीचे समाता है, बाकी जल नालों, नदियों से होता हुआ समुद्र में चला जाता है। लेकिन, डबरियाँ बनाने पर सही मायनों में गाँव का पानी गाँव में और खेत का पानी खेत में रोकने में सक्षम रहेंगे।डबरी का लाभ प्रत्यक्ष रूप से तो उस किसान को मिलता है, जिसने अपने खेत में डबरी खोदी है, लेकिन परोक्ष लाभ उन लोगों को भी मिलता है, जिन्होंने जल संवर्धन का कोई भी कार्य न किया हो। यदि किसी गाँव में 100 डबरियाँ बना ली गई हैं तो इसका फायदा उस किसान को भी मिलेगा, जिसने अपने कुएँ का न तो पुनर्भरण किया है और न ही ट्यूबवेल का। लेकिन, गाँव की डबरियों से पानी रिसकर उसके कुएँ अथवा ट्यूबवेल तक अवश्य जायेगा।

उज्जैन जिला पिछले तीन वर्षों से सूखे की मार झेल रहा है। रबी का रकबा 195000 हेक्टेयर रहा है। वर्षा 892 मिमी औसतन होती थी। यहाँ खुशहाली थी। लोग दो-तीन फसलें लेते थे। बिजली के मामले में भी यह क्षेत्र सुखी रहा है। खेतों में बिजली के खम्भे और ट्यूबवेल हैं। कुल मिलाकर अमन-चैन की स्थिति थी।

लोग पानी के बारे में सोचते भी नहीं थे, न ही बात करते थे, क्योंकि पानी प्रचुर मात्रा में था। धीरे-धीरे जमीन का पानी खत्म हुआ। पिछले तीन सालों से वर्षा 300 से 400 मिमी कम हुई औसत से। क्रमशः 465 मिमी, 500 मिमी, 557 मिमी - यह तीन साल का हमारा आँकड़ा है 1999, 2000 और 2001 का। हमारा रबी का रकबा जो 197000 हेक्टेयर था, वह घटकर आज 58,000 हेक्टेयर रह गया। स्पष्ट है कि 1,40,000 हेक्टेयर में हमने खेती ही नहीं की। एक हेक्टेयर में 15,000 का कृषि उत्पादन होता है। यदि 1,40,000 का 15,000 हजार में गुणा किया जाये तो बात करोड़ों रुपये तक जाती है। यानी, हमारे किसानों को करोड़ों का घाटा गया है।

पिछले साल जब डबरी का काम हाथ में लिया था तो 60 गाँवों में डबरी व्यापक पैमाने पर बनाई गई। हमने उसका भी आकलन कराया। हमारे पास जिले का आँकड़ा है कि 1,95,000 हेक्टेयर में से मात्र 58,000 हेक्टेयर में फसल बोई गई है। लेकिन, दूसरी ओर जिन गाँवों में डबरियाँ बनाई गईं तो उन गाँवों में आज रबी के औसत रकबे में वृद्धि हुई है, जो सामान्य रूप से बोया जाता था। उसमें 2115 हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसका जरा हमने अर्थशास्त्र निकाला कि 15,000 रुपये हेक्टेयर के मान से 2115 हेक्टेयर में पौने दो करोड़ का उत्पादन होगा। चारे का कोई संकट नहीं है वहाँ पर। पूरी फसल लहलहा रही है। रबी का जितना रकबा डबरी बनाने के पहले था (सामान्य स्थिति में), उससे ज्यादा लोग अब बो रहे हैं। आज डबरी बनाने के लिये लोग दीवाने हैं। 100-100 डबरियाँ अभी अक्टूबर के बाद बनी हैं। डबरियाँ बनाने की होड़-सी मच गई है।

डबरी बनाते हुए सावधानियाँ 1. खोदी गई मिट्टी किनारे से 2 फीट दूर डालिये ताकि मिट्टी पुनः डबरी में नहीं जाये। 2. डबरी अतिरिक्त पानी के निकासी की व्यवस्था करें। निकासी द्वार के दोनों किनारों पर बोल्डर से पीचिंग करें। 3. निकास नाली में कटाव रोकने हेतु पत्थर की पीचिंग करें। 4. डबरी में पानी आने के रास्ते में मिट्टी कटाव को रोकने हेतु पत्थरों की दीवार अथवा ग्वारपाठा (अन्य वानस्पतिक रुधान) लगायें। इस कार्य से डबरी में केवल पानी आयेगा मिट्टी नहीं भरेगी। 5. डबरी की पाल पर घास लगायें। मेड़ पर फलदार पौधे लगायें। |

उज्जैन जिले में सामुदायिक भूमि काफी कम उपलब्ध है। वन क्षेत्र भी 1 प्रतिशत से भी कम है। निश्चित ही पानी इकट्ठा करने का काम भूमि से ही सम्भव है। किसान से कहा जाये कि उसकी हकती भूमि पर एक तालाब बनाना चाहते हैं तो वह सबसे पहले सरकार से मुआवजा माँगता है। यहाँ जमीन का मूल्य 75,000 रुपये बीघा है। उपजाऊ होने के कारण जमीन इतनी महँगी है। तालाब बनाना है, पैसे दे दो जमीन ले लो! मुआवजा देने के लिये भारी मात्रा में राशि की आवश्यकता होती। दूसरी बात यह है कि तालाब बनता है तो आज बढ़ी हुई लागत में 5 लाख रुपये में एक औसत आकार का तालाब बनता है। यदि हम कहें, एक सामुदायिक तालाब बनाना है तो उसमें किसान उतनी रुचि नहीं दिखाता है। कुछ किसान तो कर देते हैं, पर सभी किसानों की बात करे तो यह काफी कठिन होता है तो अंशदान भी नहीं मिल पाता है। राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग होकर ही काम हो पाता है। लेकिन, उससे यह कहा जाये कि अपने खेत में अपने लिये डबरी बनाओ तो एक अपनत्व की बात जुड़ जाती है। दूसरा, एक मालिक बनने का अहसास हो जाता है। तीसरी बात, जब जुलाई माह में अपनी डबरी को निहारता है तो उसमें आगे बढ़ने की ललक पैदा होती है। एक मनोविज्ञान भी कहीं-न-कहीं दिल को छूता है। विकास के लिये किसान को प्रेरित करता है कि अब और आगे जाना चाहिये। हमें नाडेब कम्पोस्ट खाद को भी अपनाना है। बायो गैस भी घर में लगाना है। ऐसे सोच विकसित होते हैं, जो तरक्की के मापदण्ड बनते हैं। डबरी के लिये निजी जमीन पर किसान तैयार हुए और डबरियाँ बनाईं। इसमें 14 प्रतिशत सिर्फ सरकार ने दिया है, यानी एक रुपये में सिर्फ चौदह पैसे। जमीन का मूल्य व डबरी बनाने में उसकी जो मेहनत है, वो एक रुपये में 86 पैसे किसान के हैं। यदि हम मूल्य को अलग कर लें तो लागत का 61 प्रतिशत किसान का है और 39 प्रतिशत सरकार का है। 7700 रुपये कुल लागत है। 3000 रुपये शासन इसमें उपलब्ध कराता है। 4700 रुपये किसान स्वयं इसमें व्यय करता है।

बिलासपुर व सीधी जिले में मुझे काम करने का अवसर मिला। वहाँ वनों का प्रतिशत 55 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यहाँ पर 1100 मिमी से भी ज्यादा वर्षा होती है और भरपूर पानी है। ट्यूबवेल कम मात्रा में हैं तो भूजल स्तर का भी बहुत कम दोहन है तो कुएँ में भी पानी बहुत ऊपर निकल आता है। पीने के लिये हैण्डपम्प खोदे जाते हैं तो 100 फीट पर पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कुएँ में 20 फीट पर पानी पर्याप्त मिल जाता है। नदी-नाले काफी लम्बे समय तक बहते रहते हैं। सीधी में तो जून माह तक बहते रहते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि 12 माह नदी-नाले बहते रहते हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। इतना भरपूर पानी वहाँ उपलब्ध है। मालवा के उज्जैन में वन क्षेत्र 0.6 प्रतिशत, यानी 1 प्रतिशत से भी कम है। यदि बिलासपुर व सीधी से तुलना करें तो आधी बारिश हो रही है। जहाँ जंगल ज्यादा है तो वह पर्यावरण भी सन्तुलित है। पानी भी पर्याप्त रहता है।

पिछले वर्ष सहयोग हरियाली महाअभियान चलाया गया। लक्ष्य रखा गया कि यहाँ की आबादी 18 लाख है और एक व्यक्ति दो पौधे लगाये, उनको सुरक्षित कर पेड़ बनाये। तो 36 लाख पेड़ होते हैं। इस अभियान में लोगों ने काफी रुचि दिखाई। इस वर्ष 36 लाख का लक्ष्य था, पर लोगों ने 50 लाख पौधे लगाकर इस अभियान का स्वागत किया है। आबादी के 50 गुना जब तक पौधे नहीं हो जायेंगे, तब तक पर्यावरण सन्तुलित करना हमारे हाथ में नहीं रहेगा। क्योंकि, सीधी एवं बिलासपुर जिलों में यदि 30 साल तक लगातार दोहन किया जाये, फिर भी पर्यावरण सन्तुलित रहेगा। तो यह स्थिति यहाँ लाना है। किसान जागरूक भी हो रहे हैं। किसान इसके फायदे जान चुके हैं। और यहाँ के किसान कर्मठ भी हैं जो बात मन में ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। पर्यावरण हमारी भावी पीढ़ी की धरोहर है। हमें जो भी कुदरत ने दिया है, उसको संजोये रखने में, बनाये रखने में - हमारे पूर्वजों का हाथ रहा है। हमारे पूर्वजों ने इसे एक धरोहर समझकर अपने पास रखा था और जब संसार से हमारे पूर्वज चले गये तो उन्होंने इसे हमें उपयोग के लिये दे दिया।

डबरी निर्माण के उद्देश्य

1. कृषकों की असिंचित भूमि पर सिंचाई प्रबन्ध।

2. अल्प वर्षा में खरीफ फसल का बचाव एवं रबी की फसल सम्भव।

3. कृषि उत्पादन में वृद्धि।

4. खेत का पानी खेत में रोकने हेतु सहायक।

5. व्यक्तिगत जल संग्रह ढाँचों के निर्माण हेतु जागृति।

6. डबरी की मेड़ पर फलदार पौधे एवं तुअर की फसल लगाई जा सकती है।

7. नलकूपों एवं कुओं के भूजल स्तर में वृद्धि।

डबरी निर्माण-तकनीकी जानकारी

1. आकार : 66 फीट लम्बाई, 33 फीट चौड़ाई, 5 फीट गहराई (20 मीटर लम्बाई, 10 मीटर चौड़ाई, 15 मीटर गहराई)

2. मिट्टी की खुदाई : 10890 घनफीट (300 घनमीटर)

3. पींचिंग कार्य : 22 सेंटीमीटर मोटाई (10 इंच)

4. ड्राय पिक्ट अप बोल्डर में प्रत्येक बोल्डर की मोटाई 22 सेंटीमीटर

हमें भी हमारी आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना है। एक बाप की तमन्ना रहती है कि उसके बेटे को बहुत अधिक समृद्ध बनाकर वह दुनिया से विदा ले। आँखें तभी बन्द हों, जब वह बेटे को सुखमयी जीवन प्रदान करे। इसी तरह से प्रकृति को भी, वृक्षों को भी, पानी को भी हम जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा था, उससे और समृद्ध करके अपने बच्चों को सौंपें ताकि वो भी कठिनाइयों का सामना न करें और इस सृष्टि पर सुखमयी जीवन बितायें।

...पानी की यह नई कहावत : ‘डग-डग डबरी’ उज्जैन जिले का ग्रामीण समाज रचकर मालवा के पर्यावरण को उसकी पुरानी पहचान लौटा रहा है।

...काश, इस जिले की तर्ज पर पूरा मालवा ही इस अभियान को आत्मसात कर ले तो कितना अच्छा हो!

...पानी की आत्मनिर्भरता का एक युग लौट आये!

बूँदों के तीर्थ (इस पुस्तक के अन्य अध्यायों को पढ़ने के लिये कृपया आलेख के लिंक पर क्लिक करें।) | |

1 | |

2 | |

3 | |

4 | |

5 | |

6 | |

7 | |

8 | |

9 | |

10 | |

11 | |

12 | |

13 | |

14 | |

15 | |

16 | |

17 | |

18 | |

18 | |

20 | |

21 | |

22 | |

23 | |

/articles/dabaraiyaan-paanai-kai-nai-kahaavata