मुगल-बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनाया। कहते हैं, दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं- एक, जिन्होंने इस प्रेम स्मारक को देखा है। दो- जिन्होंने इसे नहीं देखा है…! ...मुमताज महल का इन्तकाल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही हुआ था...।

...मुमताज महल का इन्तकाल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ही हुआ था...।

...मुगलकाल में बुरहानपुर में बनाये जल प्रबन्धन प्रणाली के ‘ताजमहल’ खूनी भण्डारा व अन्य के बारे में भी यही कहा जा सकता है!

जनाब, वाकई अद्भुत ‘इंजीनियरिंग’ रही है, बनाने वाले उस समाज की जिन्होंने इंजीनियरिंग का क, ख, ग, नहीं पढ़ा होगा! कहते हैं, भारत में जल प्रबन्धन की यह अनूठी प्रणाली है। ईरान में तेहरान के पास अवश्य इससे मिलती-जुलती प्रणाली के माध्यम से पानी प्रबन्धन होता रहा है। यह प्रणाली वहाँ आज भी अस्तित्व में है।

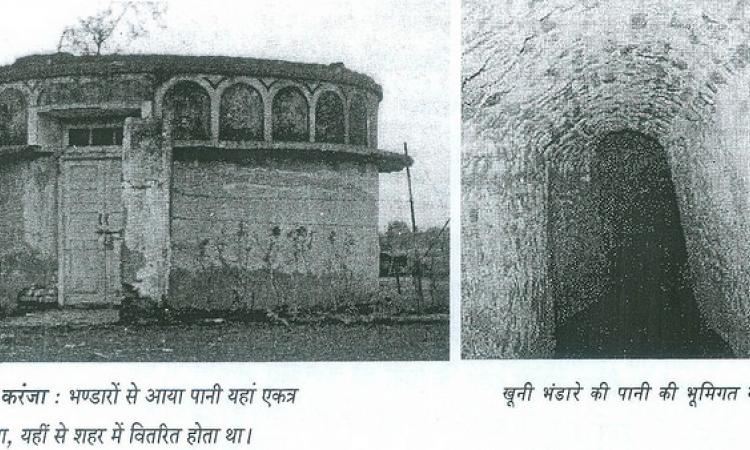

बुरहानपुर का यह मुगलकालीन जल प्रबन्धन इस अवधारणा पर कार्य करता है- सतपुड़ा की पहाड़ियों से रिसकर पानी की ‘अन्तर्धारा’ आगे बढ़ते हुए ताप्ती नदी में मिलती है। जल प्रबन्धन कार्यक्रम एक बुनियादी सिद्धान्त पर काम करता है- ‘रिज टू वेली’ -याने पहाड़ी से घाटी की ओर। इस जा रही पानी की अन्तर्धाराओं को पहले जमीन के भीतर ही बने ‘भण्डाराओं’ में रोका गया। वहाँ से सुरंगों के माध्यम से इन्हें करंजों यानी होज में लाया जाता है। वहाँ से छोटी केनाल या नालियों के माध्यम से शहर में पानी सप्लाई किया जाता रहा, जो बाद में बहते हुए ताप्ती में मिल जाता है।

...बुरहानपुर के जल प्रबन्धन की इसी कहानी को सिलसिले से जानना, जल सुरंगों में उतरना और पानी के जमीन के भीतर के सफर का साक्षी बनना, कम कौतूहल का विषय नहीं है…!

...बात सोलहवीं सदी के प्रारम्भिक दौर की है। अकबर ने बुरहानपुर पर कब्जे के बाद अपने बेटे दानियाल को यहाँ की सत्ता सौंप दी। यहाँ का सूबेदार अब्दुल रहीम को बनया गया। रहीम और पानी का सम्बन्ध - पूरा देश उनके इसी दोहे से जानता है-

रहिमन पानी राखिये। बिन पानी सब सून।

पानी बिना न ऊबरे। मोती, मानुष, चून।।

बुरहानपुर के ख्यात इतिहासवेत्ता और दार्शनिक डॉ. मोहम्मद सफी के अनुसार- “मेरा मानना है कि रहीम ने यह दोहा बुरहानपुर में यहाँ पानी के संकट के चलते ही लिखा होगा।” बहरहाल, कहा जाता है कि उस समय यहाँ शहर में पानी की भारी किल्लत भी। हालाँकि ताप्ती नदी पास ही बहकर निकलती थी- लेकिन, यह कहा जाता है कि यह नदी अन्य दूरस्थ स्थानों से होकर आती थी। यहाँ के रियासतदारों को यह चिन्ता सताये रहती थी कि यदि युद्ध के दौरान किसी ने नदी के पानी में विषाक्त पदार्थ मिला दिया तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। रहीम पानी के नये प्रबन्धन की खोज में जुट गये। सतपुड़ा की पहाड़ियों के तराई क्षेत्र में खुदाई के दौरान उन्होंने देखा कि पानी की जबरदस्त अन्तर्धारायें बह रही हैं। इसका वेग भी अच्छा है। पानी का स्वाद भी मीठा है।

इससे स्नान के बाद ताजगी का अहसास होता है। इसका कारण साफ है कि यह पानी पहाड़ी के उन हिस्सों से सफर करके आता है, जहाँ प्रचुरता में जड़ी-बूटियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद ही यह निर्णय ले लिया गया था कि इस पानी को विशिष्ट तरह के प्रबन्धन के साथ उपयोग में लाना है। यह ईरान के पास तेहरान में मध्यकालीन जल संचय प्रणाली की तर्ज पर बनाई गई। मुगलों का ईरान से निकटतम नाता रहा है। वहाँ इस प्रणाली को ‘कनात’ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पीने के पानी के अलावा सिंचाई साधनों में भी इस प्रणाली का उपयोग होता है।

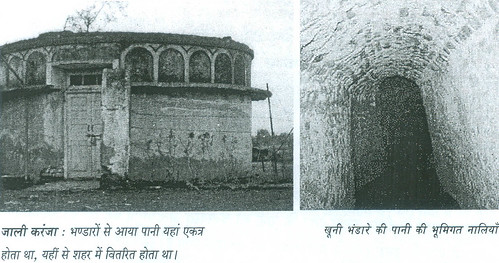

प्रणाली का सबसे मूल भाग भण्डारे हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों के भीतर से बहने वाले पानी को चार भण्डारों में रोका गया। इनका नाम है- सूखा, भण्डारा, मूल भण्डारा, चिताहरण भण्डारा और खूनी भण्डारा। ये भण्डारे शहर के मुकाबले कुछ ऊँचे स्थान पर बनाये गये थे ताकि गुरुत्वाकर्षण के नियम के साथ पानी का प्रवाह बना रहे। इन भण्डारों से पानी जल सुरंगों के माध्यम से करंजों याने होज में पहुँचाया जाता था। जल सुरंगें खास स्टाइल से बनाई गई हैं। इनमें से घोड़े पर सवार व्यक्ति भी क्रॉस हो सकता है। इन सुरंगों पर वायुकूपक बनाये गये हैं। स्थानीय समाज इन्हें कुण्डियों के नाम से जानता है। इन कुण्डियों से ऊपर से रस्सी डालकर अनेक स्थानों पर आज भी पीने का पानी लिया जाता है।

इन कुण्डियों से पानी को हवा और रोशनी मिलती रहती है। कुण्डियों के लगभग 10 मीटर नीचे पानी एकत्रित होता रहता है। कुण्डियों के बीच की दूरी 20 से 30 मीटर के लगभग है। कुण्डियों की तरह भण्डारे भी खास आकर्षण रखते हैं। सूखा भण्डारा बुरहानपुर से 10 किमी दूर है। यह भूमिगत जलाशय है, जो सतह से 30 मीटर नीचे बना है। चूना-गारे की एक मीटर मोटी दीवार भी बनाई गई है। पानी रिस-रिसकर यहाँ एकत्रित होता रहता है। मूल भण्डारा भी 10 किमी दूर लालबाग की दिशा में नाले के पास स्थित है। इसकी गहराई 15 मीटर है। यहाँ से पानी भूमिगत पुलों द्वारा आगे जाकर चिताहरण का पानी लाने वाली सुरंग में आकर मिलता है। मूल से भूमिगत सुरंगों द्वारा महल और नगर के मध्य भाग में जलापूर्ति की जाती थी।

चिताहरण जलाशय भी मूल भण्डारा के पास एक मौसमी नाले के पास स्थित है। इतिहासविद डॉ. मोहम्मद शफी के अनुसार- बड़ी चट्टान पर एक चित्र उकेरा हुआ नजर आता है। इसमें एक नहर बह रही है। एक ओर चीता व दूसरी ओर हिरण पानी पी रहा है। सम्भवतः इसीलिये लोगों ने इसका नाम चिताहरण रख दिया। यह 80 मीटर का जलाशय है। गहराई लगभग 20 मीटर है। यहाँ से भी भूमिगत सुरंगों द्वारा पानी आगे जाता था। इन सुरंगों पर भी कुंडियाँ बनी हुई हैं। मुगलों के समय इससे बुरहानपुर शहर में पानी जाता था। अंग्रेजों के समय इस व्यवस्था में फेरबदल करके सुरंगों द्वारा इसे मूल भण्डारे की सुरंगों से जोड़ा गया था।

एक और महत्त्वपूर्ण भण्डारा है- खूनी भण्डारा। बुरहानपुर के इस मुगलकालीन जल प्रबन्धन को लोग प्रायः ‘खूनी भण्डारा’ के नाम से ही जानते हैं। डॉ. मोहम्मद शफी कहते हैं- “हमारा ऐसा अनुमान है कि इसका नाम खूनी भण्डारा इसलिये पड़ गया होगा, क्योंकि यह बुरहानपुर रूपी शरीर के लिये उसी भूमिका में है, जिस तरह मानव-शरीर में खून की भूमिका होती है। यदि खून नहीं है तो जिस्म कैसे काम करेगा। यह भाव तत्कालीन समय में इस सम्पूर्ण जल प्रबन्धन प्रणाली की महत्ता को भी दर्शाता है।”

...हम इस समय खूनी भण्डारे के हौज के ऊपर खड़े हैं। यह सतपुड़ा पर्वतमाला की तराई में स्थित है। इस हौज व कुण्डी नम्बर एक में सतपुड़ा की पहाड़ियों से पानी रिस-रिसकर आता है। भरी गर्मी में भी यहाँ दीवारों से पानी आता रहता है। यह सतह से 80 फीट नीचे है। इसमें पत्थरों के मजबूत खम्भे लगे हैं। इसके भीतर उतरने के लिये बुरहानपुर नगर निगम ने कुण्डी नं. दो में एक लिफ्ट लगा रखी है। दो लोग एक साथ इस लिफ्ट से नीचे उतरकर पानी के परम्परागत प्रबन्धन प्रेमी समाज के उस वर्ग में शामिल हो सकते हैं - जो यह फक्र करते हैं कि हम भूगर्भ में जाकर मुगलकालीन जल प्रबन्धन के कौतूहल से मुखातिब हो चुके हैं…! लिफ्ट से नीचे उतरकर लेफ्ट में जाने पर पानी के इस हौज में पहुँचा जा सकता है। यहाँ घुटने-घुटने तक पानी प्रायः रहता है। कुछ आगे जाकर पानी 5 से 6 फीट तक भरा रहता है।

पानी की इस प्रणाली को भारत एवं विदेशों के भी अनेक जल विशेषज्ञ देख चुके हैं। खूनी भण्डारे से जुड़ी सुरंगों में कुल 103 कुण्डियाँ बनी हुई हैं। तीनों भण्डारे सुरंगों के माध्यम से आपस में मिले हुए हैं। कुण्डियों में रोशनी और हवा सुरंगों में बहते पानी को लगातार मिलती रहती है। हवा का दबाव भी बना रहता है, जिससे पानी आगे बढ़ता रहता है। चार नम्बर की कुण्डी में तत्कालीन समय में नीचे उतरने के लिये सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। इसे नगर निगम ने पुनः बनाया है। कुण्डी नम्बर एक और हौज की दीवारों के साथ-साथ जमीन से भी पानी आता रहता है। इसे स्थानीय लोग पाव से पानी आना कहते हैं। खूनी भण्डारा व अन्य जल तंत्र के जीर्णोद्धार में जुटे नगर निगम के पार्षद नफीस मंशा खान कहते हैं- ‘यहाँ के पानी की शुद्धता की जाँच में यह परिपूर्ण पाया गया है कि इसे पीने से भूख तेज लगती है। यह सेहत के लिये स्वास्थ्यवर्धक है।’ नफीस और उनके साथियों ने मिलकर इस कुण्डी-तंत्र की सफाई करवाई। बीच में यह पानी केवल कुछ कुण्डियों तक ही जाता था। कचरे व मिट्टी के कारण जलमार्ग अवरुद्ध हो गया था। यह सफाई अभियान 103 नम्बर की कुण्डी से प्रारम्भ किया गया।

इस पूरी प्रक्रिया जिसमें मरम्मत भी शामिल है, पूरे डेढ़ साल लग गये। इन सुरंगों से होता हुआ पानी जाली करंज में एकत्रित होता है। करंज याने हौज। बुरहानपुर में मुगलकाल के दौरान इस पूरे सिस्टम के लिये 17 कारंज बनाये गये थे। यहाँ चारों भण्डारों का पानी आकर एकत्रित होता था। जाली के थोड़ी दूर बने करंजे को मारुति करंजे के नाम से जानते हैं। यह पानी पाइपों के माध्यम से यहाँ से नगर के विभिन्न हिस्सों में जाता था।

मुगलकाल में जब ये भण्डारे व सुरंगें बनाये गये थे, उस समय की ‘इंजीनियरिंग’ आज भी अनेक सवाल खड़े करती है, क्योंकि इन सुरंगों के जीर्णोद्धार में तमाम आधुनिक साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद वर्तमान में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तत्कालीन समय में पानी की उपलब्धता 8 या 10 फीट पर इस इलाके में आसानी से हो जाती होगी। जल प्रवाह का वेग भी तेज रहा होगा। इतनी गहराई तक खुदाई, करंजे-सुरंगें बनाना, कुण्डियाँ तैयार करना- सभी काम चुनौती भरे होंगे। यह भी अपने आप में शोध का विषय है। तत्कालीन निर्माण के दौरान बेहतर समझ व मजबूती का आधार ही चार सौ साल बाद भी इस पूरे तंत्र को स्थिर रखे हुये है। बुरहानपुर शहर में अभी भी कुछ ‘टॉवर’ खड़े हैं, जो जल वितरण व्यवस्था को सुचारु संचालित बनाये रखने के लिये लगाये गये थे। इनसे जा रही हवा का दबाव भी पानी को वितरित करने में मददगार साबित होता था। ये टॉवर मीनार के रूप में लगाये गये थे। इन्हें इस तरह बनाया गया था कि भीतर रोशनी पहुँचती रहे।

इसके भीतर की संरचना बन्दूक की नली के भीतरी हिस्से जैसी रही। ऊपर से आई हवा- राउण्ड में नीचे पहुँचती थी। 1977 में कुछ-एक कुण्डियों के धँसने के बाद इस तंत्र जल वितरण व्यवस्था गड़बड़ा गई थी। ताप्ती व उतावली नदी में बोर करके पानी प्राप्त किया जाने लगा था। हालाँकि, अब भी शहर के कुछ हिस्सों में पुराने तंत्र से पानी उपयोग में लाया जाता है। खूनी भण्डारे से गई सुरंगों की कुण्डियों से लोग पानी उलीचकर ले जाते हैं। यहाँ यह उल्लेख भी लाजिमी है कि इसी तंत्र से विभक्त करके इसी तरीके से बुरहानपुर से 16 किमी दूर बहादुरपुर में भी पानी पहुँचाया जाता था। हालाँकि, वहाँ अब उसके अवशेष भी बमुश्किल दिखते हैं।

खूनी भण्डारे व अन्य को पुनर्जीवित करने के लिये पिछले चार साल पहले यहाँ से एक करोड़ 36 लाख की योजना राज्य शासन को पहुँचाई गई थी, लेकिन ऊँट के मुँह में जीरे के माफिक ही राशि आवंटित हुई और कुछ एक काम ही हो पाये।

बुरहानपुर के लोगों को इस पुरानी पद्धति के ध्वस्त होने का काफी दर्द है। वे इसे 400 साल पहले जाकर भी देखते हैं। इन भण्डारों के जीर्णोद्धार के लिये संघर्षरत नफीस मंशा खान इसे कुछ यूँ बयान करते हैं- “बुरहानपुरवासियों के साथ मुगलकाल के उस दौर से ही छलावा हुआ है। मुमताज महल की मृत्यु यहीं हुई थी। कहा जाता है कि ताजमहल भी यहीं बनने वाला था। लेकिन, हमसे छीनकर इसे आगरा में बना दिया गया। लेकिन हमने इस बात में सन्तोष कर रखा है कि हमारे पास भी एक ‘ताजमहल’ है, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। यह भूमिगत जो है- पानी का ताजमहल…!!”

...इस जल तंत्र को ‘ताज’ क्यों कहा? इसका जवाब आपको खूनी भण्डारे में नीचे उतरकर मिल जायेगा…!

...हम भीतर आ गये…! भण्डारे व सुरंगों की दीवारें ऐसी लगती हैं मानो ‘संगमरमर’ की बनी हैं…! इसका कारण इन दीवारों पर जमा कैल्शियम की परत है।

...इसलिये इसे बुरहानपुर के बाशिंदे पानी का भूमिगत ‘ताजमहल’ कहते हैं।

...और दर्द इसलिये भी कि जमीन के ऊपर बने ताज को तो पूरी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन पानी चिन्तकों की पूरी दुनिया की बिरादरी में जिस कारण बुरहानपुर की ख्याति है, उस ‘ताज’ को पुनः पुराने स्वरूप में लौटाने के लिये व्यवस्था नजरें-इनायत नहीं कर रही हैं…!

|

मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की परम्परा (इस पुस्तक के अन्य अध्यायों को पढ़ने के लिये कृपया आलेख के लिंक पर क्लिक करें।) |

|

|

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

4 |

|

|

5 |

|

|

6 |

|

|

7 |

|

|

8 |

|

|

9 |

|

|

10 |

|

|

11 |

|

|

12 |

|

|

13 |

|

|

14 |

|

|

15 |

|

|

16 |

|

|

17 |

|

|

18 |

|

|

18 |

|

|

20 |

|

|

21 |

|

|

22 |

|

|

23 |

|

|

24 |

|

|

25 |

|

|

26 |

|

/articles/bauundaon-kaa-bhauumaigata-taajamahala