खाद्य सुरक्षा, भोजन का अधिकार और पोषण की सुरक्षा के मतलब

खाद्य सुरक्षा का मतलब है समाज के सभी नागरिकों के लिये जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधतापूर्ण भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित होना। यह भोजन सांस्कृतिक तौर पर सभी को मान्य हो और उन्हें हासिल करने के समुचित माध्यम गरिमामय हों। खाद्य सुरक्षा की इकाई देश भी हो सकता है, राज्य भी और गाँव भी।

खाद्यान्न का खूब उत्पादन होने पर अनाज की उपलब्धता तो बढ़ती है परन्तु यह जरूरी नहीं कि हर परिवार के पास भी भोजन की उपलब्धता होगी जब तक कि उसके पास खाद्यान्न हासिल करने के साधन (जैसे रोजगार, सामाजिक सुरक्षा या सरकारी योजना का संरक्षण) न हो। एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन के साथ-साथ उसका सही और समान वितरण की व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी है।

भोजन का अधिकार

भोजन का अधिकार एक व्यक्ति का बुनियादी अधिकार है। केवल अनाज से हमारी थाली पूरी नहीं बनती है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये हमें विविधतापूर्ण भोजन (अनाज, दालें, खाने का तेल, सब्जियाँ, फल, अंडे, दूध, फलियाँ, गुड़ और कंदमूलों) की हर रोज जरूरत होती है ताकि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, सुक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा किया जा सके।

भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने में सरकार की सीधी भूमिका है क्योंकि अधिकारों का संरक्षण नीति बना कर ही किया जाता है और सरकार ही नीति बनाने की जिम्मेदारी निभाती है। यदि यह विविधता न हो तो हमारा पेट तो भर सकता है, परन्तु पोषण की जरूरत पूरी न हो पाएँगी। इसके लिये ही हमारी सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी राशन की दुकान से सस्ती दरों पर लोगों को उपलब्ध करवाती है।

सामान्यतः केवल गरीबी ही भोजन के अधिकार को सीमित नहीं करती है, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के कारण भी लोगों के भोजन के अधिकार का हनन हो सकता है। पीने के साफ पानी, स्वच्छता और सम्मान भी भोजन के अधिकार के हिस्से हैं।

बच्चों और महिलाओं के भोजन का अधिकार

समानता और सम्मानजनक व्यवहार एक बुनियादी शर्त है। जब रिश्ते बेहतर होते हैं तो समस्याओं को हल करना बहुत आसान हो जाता है। पोषण आहार कार्यक्रम को हम केवल आंगनबाड़ी केंद्र की चार-दीवारी के भीतर सीमित न करें। इसमे युवाओं, किशोरी बालिकाओं और पुरुषों को जिम्मेदारी के साथ जोड़ना बहुत उपयोगी होगा। आंगनबाड़ी के बच्चों और वहाँ आने वाली महिलाओं के हकों के सिलसिले में हमें इन 5 बातों पर जरूर काम करना चाहिए।

1. हर गर्भवती महिला को घर में थोड़े-थोडे समय के अंतराल से कुछ खाने को मिले। अनाज, दाल, फल, नारियल, मूँगफली आदि मिलना बहुत अच्छा होगा। यह उनका भोजन का अधिकार है।

2. जन्म के तुरंत बाद से नवजात शिशु को माँ का दूध मिले। यह उनका भोजन का अधिकार है।

3. 6 माह का होते ही मसली हुई दाल, खिचड़ी, नरम फल मिलें। यह उनका भोजन का अधिकार है।

4. 2 साल की उम्र होते ही पूरा खाना मिले। यह उनका भोजन का अधिकार है।

5. जब हम पूरा भोजन कहते हैं तो इसका मतलब है कि हर रोज उनके भोजन की डलिया में अनाज, दाल, सब्जी, कोई भी एक स्थानीय फल, दूध या दूध से बनी कोई चीज, खाने का तेल, गुड़ या शक्कर जरूर होना चाहिए। यदि हम इतना कर पाए तो पोषण युक्त भोजन का अधिकार सुरक्षित हो जाएगा।

पोषण की सुरक्षा

पोषण की सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग हर समय पर्याप्त और जरूरी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन का वास्तव में उपभोग कर पाते हों। जीवन को सक्रिय और स्वस्थ रूप से जीने के लिये जरूरी इस भोजन में विभिन्नता, विविधता, पोषण तत्वों की मौजूदगी और सुरक्षा भी निहित हो। इसके साथ ही स्वच्छतापूर्ण पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएँ शामिल हैं। (संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक)

पोषण की सुरक्षा एक ऐसी स्थिति है जब सभी लोग हर समय पर्याप्त और जरूरी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन का वास्तव में उपभोग कर पाते हों। जीवन को सक्रिय और स्वस्थ रूप से जीने के लिये जरूरी इस भोजन में विभिन्नता, विविधता, पोषण तत्वों की मौजूदगी और सुरक्षा भी निहित हो। इसके साथ ही स्वच्छतापूर्ण पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी सुरक्षित वातावरण और स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएँ शामिल हैं। (संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक)सही नीतियाँ बनाने और उनके क्रियान्वयन के मकसद से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा और पोषण की अवधारणा को एक साथ उपयोग में लाया जाने लगा है। इन दोनों को एक साथ रखने के पीछे का मकसद यह है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण एक दूसरे से जुड़ी हुई अवस्थाएँ और जरूरतें हैं, इन्हें अलग-अलग करके देखा और लागू नहीं किया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा का मतलब

खाद्य सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें सभी को सम्मानजनक तरीके से भरपेट पौष्टिक भोजन, साफ पानी, पर्याप्त उत्पादन, जन साधारण की क्रयशक्ति बढ़ाना आदि कारण शामिल है।

खाद्य सुरक्षा एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें सभी को सम्मानजनक तरीके से भरपेट पौष्टिक भोजन, साफ पानी, पर्याप्त उत्पादन, जन साधारण की क्रयशक्ति बढ़ाना आदि कारण शामिल है। देश के हर व्यक्ति को उसके जीवन चक्र में पूरे समय पर्याप्त मात्रा में ऐसे विविधता पूर्ण भोजन की पहुँच सुनिश्चित होना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद हों। इन तत्वों की आपूर्ति अलग-अलग तरह के अनाजों, दालों, तेल, दूध, अण्डे, सब्जियों और फलों से होती है, इसलिए इनकी उपलब्धता के साथ ही ऐसी परिस्थितियाँ भी बननी चाहिए कि लोग इन्हें आसानी से खरीद सकें। इसी संदर्भ में साफ पेयजल की उपलब्धता भी जरूरी है।

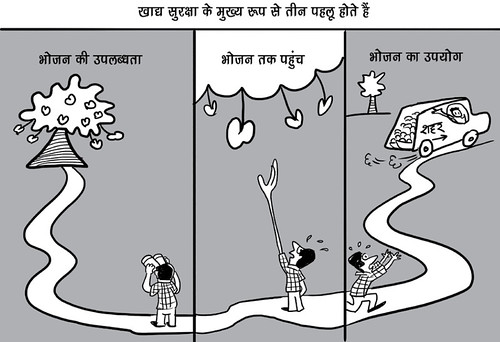

दूसरे शब्दों में खाद्य सुरक्षा का अर्थ है- समाज में हर समय सभी लोगों को समुचित मात्रा में पर्याप्त संतुलित भोजन भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूप से उपलब्ध हो। खाद्य सुरक्षा के मुख्य रूप से तीन पहलू होते हैं - भोजन की उपलब्धता, भोजन तक पहुँच एवं भोजन का उपयोग।

भोजन की उपलब्धता

भोजन की उपलब्धता का मतलब होता है कि देश में सभी लोगों के लिये पौष्टिक भोजन के जरूरी तत्वों सामग्री- जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जी, दूध आदि का उत्पादन हो रहा है। इनके भंडारण, निर्यात, दुरुपयोग आदि का उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

भोजन की उपलब्धता का मतलब होता है कि देश में सभी लोगों के लिये पौष्टिक भोजन के जरूरी तत्वों सामग्री- जैसे अनाज, दालें, तेल, सब्जी, दूध आदि का उत्पादन हो रहा है। इनके भंडारण, निर्यात, दुरुपयोग आदि का उपलब्धता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बात चाहे अनाज के गोदामों में सड़ने की हो, फल-सब्जियों के खराब होने या खाने के सामान का निर्यात करने की या फिर संपन्न तबके द्वारा भोजन को बर्बाद करने की, ऐसा होने पर भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। देश के हर कोने में सभी जरूरतमंदों को भोजन तभी उपलब्ध होगा, जब खाद्य पदार्थों का वितरण तंत्र मजबूत हो।

भोजन तक पहुँच

इसका मतलब सभी लोगों तक भोजन की पहुँच सुनिश्चित करना है, यह तभी होगा, जब इन बातों पर अमल हो।

अ. सबको भोजन- हरेक को जन्म से पहले गर्भ में और उसके बाद भी मृत्यु तक आवश्यकता के अनुसार हमेशा पर्याप्त पौष्टिक भोजन मिले।

ब. हर समय और हर जगह भोजन- हर परिस्थिति में, हर समय और हर जगह पर - शहर, गाँव, कस्बा, मोहल्ला, सड़क, फुटपाथ पर व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से भोजन उपलब्ध हो।

स. पर्याप्त भोजन मिले- एक व्यक्ति को जिन्दा रहने के लिये रोज कम से कम 1500 कैलोरी ऊर्जा देने वाला भोजन चाहिये। स्वस्थ पोषण के लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार कार्य की विभिन्न परिस्थितियों में एक वयस्क व्यक्ति के 1875 - 3800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इतना भोजन आवश्यक रूप से मिलना चाहिए।

द. संतुलित भोजन- संतुलित भोजन में ऊर्जा (कैलोरी) के तीन स्रोत होते हैं।

प्रोटीन : एक ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऐसे में कुल भोजन का 25 से 30 प्रतिशत हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन मुख्यतः दालों, अण्डा और मांस से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट : एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कुल भोजन का 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः अनाज, खासकर मोटे अनाज से प्राप्त होता है। वसा : 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कुल भोजन का 30 से 35 प्रतिशत हिस्सा वसा से आना चाहिए। भोजन में वसा मुख्यतः घी एवं तेल से प्राप्त होता है। पौष्टिक भोजन के लिये ऊर्जा के उपरोक्त तीन स्रोतों के अतिरिक्त विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, आयरन, सोडियम एवं पोटेशियम आदि की भी जरूरत है। इनके अभाव में भोजन में पौष्टिक नहीं रहता। ये तत्व दूध, दही, सब्जियों एवं फलों से मिलते हैं। |

य. सुरक्षित भोजन - भोजन का सुरक्षित होना भी जरूरी है। भोजन सुरक्षित न हो तो बीमारियाँ घेर लेती हैं, मृत्यु तक हो सकती है। सुरक्षित भोजन का मतलब है कि इसमें किसी भी तरह की मिलावट न हो। वर्तमान में जीनांतरित (जीएम) भोजन सामग्री के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य के लिये सुरक्षित नहीं है।

भोजन का उपयोग (अवशोषण के संदर्भ में)

भोजन के उपयोग का मतलब है कि जो खाना खाया जा रहा है, उसे शरीर पचा पा रहा है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति को भोजन पचता नहीं है तो भोजन की उपयोगिता नहीं रह जाती है। वह कुपोषण का शिकार हो सकता है। अतः व्यक्ति का स्वास्थ्य ऐसा हो कि वह भोजन को पचा सके। इसके लिये बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, साफ पीने का पानी और आस-पास साफ-सफाई की न्यूनतम आवश्यकता है।

‘राष्ट्रीय खाद्य-सुरक्षा कानून-2013 और सामुदायिक निगरानी मैदानी पहल के लिए पुस्तक (इस पुस्तक के अन्य अध्यायों को पढ़ने के लिए कृपया आलेख के लिंक पर क्लिक करें) | |

क्रम और अध्याय | |

पुस्तक परिचय : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 | |

1 | |

2 | |

3 | |

4 | |

5 | |

6 | |

/articles/avadhaaranaaen