बाणासुर किले का रेखाचित्र

काली कुमाऊँ उत्तराखण्ड के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है तथा मोटे तौर पर उत्तर में सरयू, दक्षिण में लधिया तथा पूर्व में काली नदियों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र की पहाड़ियाँ बाँज, बुराँस, चीड़ और देवदार के वनों से ढकी हैं तथा यहाँ चम्पावत, लोहाघाट जैसे उपजाऊ क्षेत्र भी हैं। काली कुमाऊँ अनेक कारणों से प्रसिद्ध है: चन्द राजाओं ने अपनी पहली राजधानी चम्पावत में बनाई, देवीधुरा में आषाढ़ी कौतिक में वाराही के मन्दिर में प्रतिवर्ष रक्षाबन्धन के दिन बग्वाल खेली जाती है, लोहाघाट के लोहे के बर्तन/औजार उत्तराखण्ड में सबसे उत्तम माने जाते हैं आदि। इस आलेख में हम लोहाघाट में असुरों से सम्बन्धित पुरातात्विक अवशेष तथा लौह प्रगलन तकनीक परम्परा का विवरण देना चाहते हैं।

बाणासुर का किला

काली कुमाऊँ में बाणासुर का किला लोहाघाट (290 24’ : 800 7’) से लगभग छः किमी दूर विशंग पट्टी में स्थित है। स्थानीय लोग इसे बानेकोट/बाणाकोट/बाणासुर का किला/कोट का पयां या ‘असुरबाण का किला’ कहते हैं। पाण्डे (1937:14) के अनुसार इसे कोटोलगढ़ भी कहा जाता है। यह लोक विश्वास है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र में बारह छोटे-छोटे किले थे। यह किला एक ऊँची पहाड़ी पर बना है तथा स्थानीय लोगों के अनुसार प्राचीन समय में यह क्षेत्र चन्द राजाओं के एक सामन्त मारा (महरा) के अधीन था।

सुई एवं विशंग पट्टियों का यह उपजाऊ क्षेत्र पर्वत शृंखलाओं से घिरा हुआ है, इसलिये सामरिक दृष्टि से सुरक्षित एवं महत्त्वपूर्ण है। यहाँ बाँज, देवदार एवं चीड़ के घने जंगल हैं। इस उपजाऊ क्षेत्र को पूर्व-पश्चिम दिशा में स्थित एक लम्बी पर्वत शृंखला सुई व विशंग पट्टियों से अलग करती है। इसी शृंखला में एक ऊँची चोटी (1910 मीटर) पर बाणासुर का किला स्थित है। किले में सर्वेक्षण के दौरान हमारी यह जिज्ञासा थी कि बाणासुर (जो जनश्रुति के अनुसार राजा था) तथा असीरिया के राजा असुर-वनी-पाल के बीच कोई सम्बन्ध तो नहीं है? जैसा कि कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि पश्चिम एशिया के असुरों का उत्तराखण्ड से निश्चित सम्बन्ध था (वैष्णव 1977)। वास्तव में यह शोध का विषय है। चूँकि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड व बिहार से लेकर असम तक असुरों की अनेक जन-श्रुतियाँ एवं बस्तियाँ फैली हुई हैं (चतुरसेन 1983, घोष)। बिहार, झारखण्ड तथा मध्य भारत में अनेक असुर समुदाय प्राचीन पारम्परिक तरीके से लौह खनन एवं प्रगलन का कार्य करते हैं। शरदकल, बिहार में पुरातात्विक उत्खनन से ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के अवशेष प्राप्त हुए0 हैं, जिन्हें असुरों से सम्बन्धित बताया गया है।

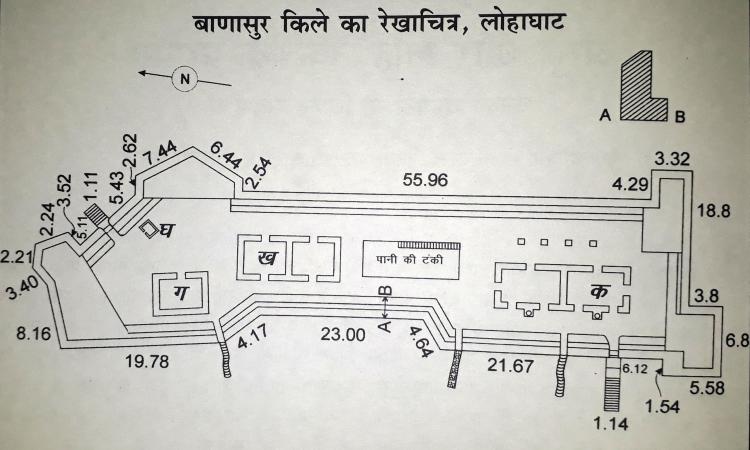

बाणासुर का किला मध्य तथा पश्चिमी भारत में मध्यकाल में बने किलों की भाँति विशाल नहीं है, परन्तु इस क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। यह किला उत्तर-दक्षिण दिशा में बना हुआ है। इसकी लम्बाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई (पूर्व-पश्चिम) 20 मीटर है। सम्पूर्ण परिधि 230 मीटर की है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तरी-पूर्वी दिशा से है तथा एक द्वार दक्षिण-पश्चिमी भाग में भी बनाया गया है। दोनों प्रवेश द्वार लगभग बराबर हैं। प्रथम 1.11 मीटर तथा द्वितीय 1.14 मीटर चौड़ा पाया गया। दरवाजे सम्भवतः लोहे या लकड़ी के बने होंगे, जैसा कि दीवार में उन्हें फसाने के लिये बने साँचों से प्रतीत होता है। किले में निर्माण के कम-से-कम तीन विभिन्न चरण दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम चरण, जो सबसे नीचे बना है, 4 मीटर द्वितीय चरण जो प्रथम के ऊपर बना है, 2.25 मीटर तथा अन्तिम चरण जो सबसे ऊपर है, 2.45 मीटर ऊँचा है। इस तरह दीवार की ऊँचाई 8.70 मीटर है। दीवार का प्रथम चरण प्राकृतिक चट्टानों द्वारा अर्द्ध तराशे पत्थरों से बनाया गया है। दीवार की मजबूती के लिये मिट्टी और गारे का प्रयोग किया गया है। द्वितीय व तृतीय चरण में क्रमशः विशाल तराशे हुए आयताकार पत्थरों की संख्या बढ़ती गई है।

किले में चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए हैं तथा बुर्ज वाले भाग में (अन्दरूनी) ऊँचे आधारतल बनाए गए हैं जिनकी आधार से ऊँचाई 6.25 मीटर है। द्वितीय तथा तृतीय चरण में किले की ऊँचाई बढ़ाने के साथ-साथ आधारतल भी ऊँचे कर दिये गए। परन्तु ये आकार में अपेक्षाकृत छोटे तथा पूर्णतया तराशे हुए पत्थरों से निर्मित किये गए हैं। यद्यपि दीवार के बाहरी हिस्से से शंक्वाकार प्रतीत होते हैं परन्तु इनके ऊपर बुर्ज चौकोर, त्रिकोणाकार या बहुकोणीय है। दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्वी बुर्ज आयताकार हैं तथा इनकी नाप क्रमशः 6.8 X 5.58 मीटर तथा 5.10 X 3.32 मीटर है। उत्तर-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी बुर्ज बहुकोणीय हैं तथा इनके आधारतल भी अपेक्षाकृत बहुत बड़े हैं। ये सभी आधारतल सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहे होंगे। किले की दीवार को शंक्वाकार पहाड़ी (जिसके ऊपर निर्मित है) के कंटूर के अनुसार ही बनाया है। अतः दीवार का बाहरी हिस्सा ज्यों-ज्यों ऊपर जाता है, उसकी परिधि कम होती जाती है। दीवार का ऊपरी भाग सुन्दर तराशे हुए विशाल पत्थरों से बनाया गया है। इस सम्पूर्ण दीवार में चारों ओर 85 आयताकार छेद बने हैं, जिनका आधार भाग विशेष रूप से ढलानयुक्त है।

इसके अतिरिक्त किले के भीतर बने भवनों में भवन संख्या ‘क’ बनावट व आकार के आधार पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिये शायद यह भवन मुख्य प्रवेशद्वार से दूर किले के दक्षिणी भाग में बनाया गया है। इस महत्त्वपूर्ण भवन के निकट बुर्जों में चढ़कर विशंग पट्टी का 7-8 किमी का क्षेत्र खुला हुआ स्पष्ट नजर आता है। इस भवन के ठीक पीछे पश्चिम दिशा में किले में दूसरा प्रवेश द्वार है। सम्भवतः इसे केवल शासकों द्वारा ही प्रयोग किया जाता होगा। युद्ध की स्थिति में यह किले से भागने के लिये भी उपयोगी रहता होगा।

किले के भीतर मुख्य भवनों की नाप

भवन संख्या ‘क’ तथा ‘ख’ जो क्रमशः तालाब के दक्षिण व उत्तर में बने हैं, में दो-दो कमरे लगभग बराबर भागों में विभाजित हैं। भवन के पीछे लगभग समान दूरी पर चार चौकोर पत्थर के स्तम्भ (चिनकर बने हुए) पाए गए हैं, जो बरामदा होने का संकेत देते हैं। दोनों कमरों की पश्चिमी दीवार में आग जलाने के विशेष चूल्हे बने हुए हैं जो भोजन पकाने से सम्बन्धित नहीं हैं। हो सकता है, सर्दी में कमरा गर्म रखने के लिये आग लगाई जाती हो। भवन संख्या ‘ग’ उत्तरी-पूर्व द्वार के ठीक सामने किले की पश्चिमी दीवार के निकट बना है तथा प्रवेश द्वार पूर्व की ओर से दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर-पूर्वी दिशा में बना हुआ प्रवेश द्वार किले का मुख्य द्वार रहा होगा। जैसा कि इस द्वार से किले में प्रवेश करते ही बाईं ओर एक लघु आकार का चौकोर सुरक्षा कक्ष बना है। सम्भवतः इस प्रवेश द्वार के बाहर भी एक सुरक्षा कक्ष बना हुआ होगा। इस प्रवेश द्वार के दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं, जो किले के साथ-साथ इस प्रवेश द्वार पर कड़ी निगरानी रखने के लिये बहुत उपयोगी रहे होंगे।

सर्वेक्षण के दौरान किले में दो महत्त्वपूर्ण कलाकृतियाँ प्राप्त हुईं। इनमें से एक में खिले पुष्प का अलंकरण किया गया है तथा दूसरी कलाकृति लगभग सवा मीटर तथा 70 सेमी ऊँची है। इसके मध्य भाग में एक शेर की आकृति बनी हुई है, जिसका एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर है तथा उनके ऊपर प्राकृतिक अवस्था में सिर रखा हुआ है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से यह कलाकृति इस स्थानीय स्थापत्य से मेल नहीं खाती है। स्थापत्य का यह नमूना सम्भवतः किसी प्रवेश द्वार के ऊपर लगा होगा। अब यह किले के भीतर जमीन में खंडित पड़ा हुआ है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण कलाकृति किले की दीवार में बने आयताकार छेदों में से प्राप्त हुई। अलंकृत पत्थर को छेद के अन्दर लगाना आश्चर्यजनक है। उपर्युक्त दोनों कलाकृतियों के प्राप्ति स्थल/अवस्था आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कलाकृतियाँ किले के प्रथम/द्वितीय चरण के निर्माताओं से सम्बन्धित रही होंगी तथा उत्तरी चरण (तृतीय चरण) के लोग भिन्न रहे होंगे, जिन्हें प्राचीन किले में स्थित धार्मिक प्रतिमाओं तथा अन्य अवशेषों पर कोई श्रद्धा नहीं होगी।

चूँकि किले में ऐसे कोई भी पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए जिनके आधार पर बाणासुर एवं असुर बनी पाल का सीधा सम्बन्ध जोड़ा जा सके। यद्यपि किले में कोई भी ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जो बाणासुर की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता हो, परन्तु यहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि हिमालय के अन्य भागों की तरह उत्तराखण्ड में भी अनेक स्थलों पर प्राचीन लौह खनन एवं प्रगलन के अवशेष प्राप्त हुए हैं (अग्रवाल 1999, अ, ब, अग्रवाल आदि 1991, 1995, अग्रवाल एवं खरकवाल 1998, 2002 अ ब, 2003, एटकिन्सन 1884, खरकवाल आदि 1993, पाण्डे एवं गेजरस्टम 2002)। काली कुमाऊँ में ध्यानी रौ, मंगललेख, किमूखेत आदि स्थलों से भी प्राचीन लौह खनन के अवशेष ज्ञात हुए हैं (वैष्णव 1977)। छोटा नागपुर की तरह यहाँ भी ऐसे अनेक स्थल असुरों से सम्बन्धित बताए जाते हैं।

उखाकोट

बाणासुर किले के निकट उत्तर-पूर्वी दिशा में उखाकोट (उषाकोट) के अवशेष हैं। लोक परम्परा में उखा (उषा) बाणासुर की पुत्री है जो अपनी सहेलियों तथा अंगरक्षकों सहित उखाकोट में निवास करती थी। उखाकोट के अवशेष भी पहाड़ी की चोटी पर पाए गए हैं जो समुद्रतट से 1945 मीटर पर स्थित हैं। फिलाइट चट्टान की इस पहाड़ी में क्वार्ट्ज हैं तथा इन्हीं पत्थरों को निर्माण के लिये भी प्रयुक्त किया गया है।

पहाड़ी की चोटी में जगह की उपलब्धता के अनुसार मजबूत गोलाकार दीवार के अवशेष मिलते हैं। पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में दीवार अधिकांश टूट चुकी है, जबकि उत्तरी भाग में इसकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 2.50 मीटर नापी गई। यह कहना कठिन है कि यह किला कितना ऊँचा होगा, परन्तु दीवार के निर्माण से प्रतीत होता है कि यह सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई होगी। इस दीवार के भीतर का व्यास मात्र 30.80 मीटर तथा मोटाई 1.70 मीटर है। दीवार का मात्र आधार बचा हुआ है। उखाकोट की इस सुरक्षा दीवार का आधार विशाल अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है, जबकि उत्तरी हिस्से में अर्ध तराशे पत्थर भी स्पष्ट नजर आते हैं। गोलाकार आधार के ऊपर चारों ओर 1.05 मीटर की जगह छोड़कर पुनः दीवार को ऊपर उठाया गया है तथा इसी ऊपरी हिस्से में क्वार्ट्ज पत्थरों का प्रयोग अधिक किया गया है।

उखाकोट की सुरक्षा दीवार के भीतर समतल भूमि पर लघु आकार का (17.30X18X0.70 मीटर) सांस्कृतिक जमाव है। टीले में स्थित मन्दिर के निकट एक 2.50 मीटर व्यास तथा एक मीटर गहरा गड्ढा सम्भवतः मन्दिर निर्माण के लिये खोदा गया है, जिसमें मिट्टी के जमाव की दो विभिन्न परतें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। निचली परत भूरे रंग की है तथा लगभग 50 सेमी मोटी है जबकि ऊपरी परत अपेक्षाकृत पतली है। इस जमाव में लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए गए। इनके अतिरिक्त कोट के भीतर इस समतल भाग में उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनी दो सीधी दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए। सम्भवतः ये उस भवन के आधार के अवशेष हैं जिसमें उखा (उषा) निवास करती होगी। इसी समतल भूमि पर एक 2.50 मीटर व्यास वाला गोलाकार चबूतरा बना हुआ है। इसे भी स्थानीय अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है तथा इसकी ऊँचाई .35 मीटर है। इसके ऊपर .27 मीटर ऊँचा एक विशाल पत्थर लगाया गया है। चबूतरे के आस-पास के क्षेत्र में पटालें बिछाई गई हैं। इस चबूतरे का क्या उपयोग रहा होगा, कहना कठिन है।

सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुए मृद्भाण्ड मध्यम गोलाकार घड़ों के हैं। बर्तन छनी हुई मिट्टी के बने हुए हैं तथा इन्हें ऊँचे तापमान पर पकाया गया है। विशिष्ट प्रकार के मौर्य, शुंग-कुषाणकालीन बर्तनों के अभाव में इन्हें मध्यकालीन ठहराया जा सकता है। ये बर्तन तेज चाक पर बने हैं तथा इनमें लेप या घोल नहीं लगाया गया है।

उखाकोट में टीले के उत्तर-पूर्वी छोर पर लघु आकृति का एक चौकोर मन्दिर बनाया गया है। यह आधुनिक मन्दिर (लगभग 2 मीटर ऊँचा, 2.9 मीटर लम्बा तथा 2.65 मीटर चौड़ा) एक प्राचीन फर्श पर बना है। मन्दिर में लोहे के चिमटे तथा त्रिशूल हैं तथा स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इसकी महत्ता यह है कि यह भगवती माता के प्योंला (रथ) की सुई से विशंग तक की यात्रा के रास्ते में बना पूजा विश्राम स्थल है। भगवती का मूल स्थान बाणासुर किले के निकट स्थित खोलाइखान में बताया जाता है तथा कालान्तर में इसे सुई में शिव मन्दिर के निकट प्रतिष्ठित कर दिया गया। रक्षाबन्धन के दिन देवी का यह प्योंला चौबे गाँव से जुप्पा नामक स्थल तक सुई के लोगों द्वारा पहुँचाया जाता है, जहाँ से बेताल के दो डंगरिये इसे कर्ण करायत, ढेक, चौड़ा आदि में घुमाकर वापस सुई मन्दिर में पहुँचाते हैं। देवी का यह प्योंला सैंचवाल ब्राह्मणों के सिर पर रखकर घुमाया जाता है। मेले में सुई विशंग के सभी लोग भाग लेते हैं। ग्रामीण बेतालों को देवी-देवताओं के गण मानते हैं, जिनकी इस क्षेत्र में बहुत पूजा-अर्चना की जाती है। स्थानीय परम्परा में चम्पावत क्षेत्र से भी असुरों का गहरा सम्बन्ध बताया जाता है, जैसा कि यहाँ हिडिम्बा, घटकू (घटोत्कच) तथा वैताल के प्रसिद्ध मन्दिर भी हैं। इन्हें अब सभी ग्रामीण पूजते हैं। लोहाघाट, चम्पावत के अतिरिक्त उत्तराखण्ड के अनेक क्षेत्रों में भी वैतालों की पूजा प्रचलित है।

उखाकोट के मन्दिर में भगवती की मूर्ति वाली पिटारी को कड़ाही में खोलकर उसकी पूजा की जाती है। कोट महरा की देख-रेख में दूध व चावल के भोग से पूजा-अर्चना सम्पन्न होती है। ग्रामीणों के अनुसार कर्ण करायत गाँव के विक्रम सिंह के पास चंद राजा द्वारा दिया गया ताम्रपत्र सुरक्षित है, जिसमें महरा जाति के लोगों को इस क्षेत्र की देख-रेख तथा देवी की व्यवस्थित पूजा-अर्चना का दायित्व दिये जाने सम्बन्धी विवरण है। सर्वेक्षण के दौरान हमें ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं हो पाया।

लुखानी

बाणासुर किले के दक्षिण में स्थित पहाड़ी को लुखानी कहा जाता है, जिसमें लोहे की अनेक प्राचीन खानें हैं। इस पहाड़ी में देवदार, बाँज व चीड़ का घना जंगल है तथा अनेक स्थलों पर लौह खनिजयुक्त चट्टानें (फिलाइट एवं क्वार्ट्ज) दृष्टिगोचर होती हैं। पहाड़ी की दक्षिण ढलान पर एक दर्जन से अधिक छोटे-बड़े गोलाकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं जो गहराई बढ़ने के साथ-साथ संकरे होते जाते हैं। हमने एक समूह में 7 गड्ढों को मापा जिनका व्यास 2 से 7 मीटर तथा गहराई 1 से 5 मीटर पायी गई। ग्रामीणों से इन गड्ढों के उद्देश्य पूछे जाने पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। ये गड्ढे निश्चित रूप से लौह खनिज निकालने हेतु खोदे गए होंगे। ये सभी ऐसी चट्टानें तथा जमीन में हैं, जहाँ लौह खनिज की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। ऐसे एक गड्ढे में लौह खनिज की 5 सेमी मोटी नस पायी गई तथा इसका एक्स.आर.डी. परीक्षण करने पर इसमें गोएथाइट खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया गया (अग्रवाल एवं खरकवाल 1998 : 126, खरकवाल 1993)। इस खनन स्थल के निकट बुढ़ी (बाँज के पुराने वृक्षों के झुरमुट) पर एक विशाल बाँज के वृक्ष के नीचे एक छोटा-सा मन्दिर है, जिसमें लोहे के दीपक, त्रिशूल, चिमटा आदि औजार हैं। इसे वैताल का मन्दिर कहा जाता है। इसी मन्दिर के निकट पहाड़ी की ढलान पर बड़ी मात्रा में लौहमल बिखरा हुआ है। यद्यपि हमें भट्टी के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, परन्तु यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में लौह प्रगलन का कार्य अवश्य हुआ है (खरकवाल 1993)। लुखानी के लौह प्रगलन, वैताल मन्दिर तथा उखाकोट में स्थित मन्दिर से सम्बन्धित वैतालों तथा असुरों (बाणासुर) का गहरा सम्बन्ध प्रतीत होता है। अतः यहाँ पर असुरचुल का उल्लेख करना समीचीन होगा।

असुरचुल

पिथौरागढ़ से 7 किमी दूर असुरचुल नामक पहाड़ी पर आगर और बनागर नामक प्राचीन गाँव हैं। इन गाँवों के ऊपर पहाड़ी की ढलान पर घना जंगल हैं, जिसमें अनेक स्थलों पर छोटे-छोटे गड्ढे नजर आते हैं, जो सम्भवतः लौह खनिज निकालने हेतु खोदे गए होंगे। गाँव के ऊपर पहाड़ी ढलान में सीढ़ीनुमा खेत हैं, जिनमें लौहमल बिखरा हुआ है तथा एक बड़े खेत में एक विशाल कठोर पत्थर पर एक गहरा ऊखल (व्यास 23 सेमी गहराई 13 सेमी) प्राप्त हुआ, जो सम्भवतः खनिज को कूटने हेतु प्रयोग में लाया गया होगा। इसी खेत में छोटी-छोटी दीवारों के अवशेष भी नजर आते हैं। सम्भवतः यहाँ पर प्रगलन भट्टी रही होगी। इसके ऊपर की पहाड़ी पर लौहमल के टुकड़े नहीं है। लौह गलाने के पश्चात अवशिष्ट को नीचे की ओर लुढ़काना आसान रहा होगा।

इन गाँवों में रहने वाले निवासियों के अनुसार उनके पूर्वज लौह खनन व प्रगलन कार्य करते थे। यहाँ की प्राचीन खानों से प्राप्त एक खनिज का एक्स.आर.डी. परीक्षण करने पर उसमें हेमेटाइट की मात्रा बहुत अधिक पायी गई जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहे का खनन किया जाता होगा। पहाड़ी की चोटी पर असुरचुल देवता का मन्दिर है, जिसे ये लोग शिव के रूप में पूजते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में असुरों द्वारा लौह प्रगलन का कार्य किया जाता है।

उत्तराखण्ड मे आगर नाम के अनेक स्थल अथवा गाँव हैं तथा इन गाँवों में अधिकांशतः आगरी (डोम जाति) लोग निवास करते हैं जिनके पूर्वज लौह खनन/प्रगलन का कार्य करते रहे थे। इस तरह के उदाहरण द्वाराहाट, मनसारी नाला, रांईआगर आदि में हैं। उत्तराखण्ड के डोम कोल जाति से सम्बन्धित माने जाते हैं तथा कोल उत्तराखण्ड के निवासियों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं (एटकिन्सन 1980-81:370, डी.डी. शर्मा 1986) तथा कोल जाति मुण्डा भाषा परिवार से सम्बन्धित है (पाठक 1988)। आद्य ऐतिहासिक काल में इसका विस्तार हिमालयी क्षेत्रों तक हुआ। मुण्डा और मौनख्मेर आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की बोलियाँ हैं (बेयार्ड 1996)। मध्य पहाड़ी भाषा में आज भी अनेक मौन ख्मेर भाषा के शब्द उपलब्ध हैं (ग्रियर्सन 1967-68)। भाषा वैज्ञानिकों के उपरोक्त समीकरण के अनुसार उत्तराखण्ड में चावल की खेती की शुरुआत का श्रेय कोल/डोम समूह को दिया जाना चाहिए (अग्रवाल एवं खरकवाल 2003), खरकवाल एवं यानो, प्रकाशनाधीन)। भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण गंगा घाटी के मध्य एवं निचले क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जहाँ मुण्डा जाति के लोग निवास करते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने मुण्डा बोली में अब कुछ ऐसे शब्द खोज लिये हैं, जिन्हें चावल की खेती की शुरुआत के साथ जोड़ा जाता है (ओसादा 2000)। इनमें से कुछ उत्तराखण्ड में भी प्रचलित हैं।

पारपोला (1998) भारत में महापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेषों का सियाल्क (उ.प. ईरान), दक्षिणी बलूचिस्तान तथा काकेशस से गहरा सम्बन्ध बताते हैं (अग्रवाल एवं खरकवाल 2003)। उनके अनुसार भारत में इस संस्कृति का प्रचार, जो लोहे का प्रयोग जानते थे, पश्चिमी आर्य, ईरानी यायावरी घुड़सवारों ने किया। उनका यह तथ्य भाषायी तथा पुरातात्विक अवशेषों के विश्लेषण पर आधारित है।

यहाँ पर यह उल्लेख समीचीन होगा कि उत्तराखण्ड में मलारी, पश्चिमी रामगंगा, कत्यूर आदि से प्राप्त कब्रें आकार-प्रकार, अवशेषों तथा समयकाल के आधार पर स्वातघाटी (पाकिस्तान) की कब्रों के समान हैं तथा गागरीगोल (कत्यूर) में लौह संस्कृति के एक शवागार की तिथि 2666-2562 ई.पू. प्राप्त हुई हैं (अग्रवाल आदि 1991, 1995; अग्रवाल एवं खरकवाल 1998; खरकवाल आदि 1993; खरकवाल एवं हरबोला 1996; स्टाकुल 1987)। मलारी में घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है (भट्ट एवं नौटियाल 1987-88)। इस तरह के अवशेष कश्मीर, यांग्जी घाटी (चीन) तथा अन्दरूनी मंगोलिया में भी हैं (यशूदा 2000)। सांकृत्यायन (1958) व वैष्णव (1977) ऐसे अवशेषों को खशों से जोड़ते हैं तथा मेसोपोटामियाँ के कस्साइटों से इनका सम्बन्ध बताते हैं। गढ़वाल के रवाईं क्षेत्र में खशों की परम्पराएँ आज भी सुरक्षित हैं।

यदि हम यह स्वीकार कर लें कि उत्तराखण्ड के सिस्ट शवागार खशों के हैं तो हमें लौह तकनीक के प्रसार का श्रेय उन्हें भी देना होगा, क्योंकि उनकी कब्रों से लोहे के औजार भी प्राप्त होते हैं। फिर भी यह आवश्यक नहीं कि ये लोग लोहे का कार्य भी करते हों। पुरातात्विक प्रमाणों एवं जनश्रुति से यह संकेत मिलता है कि असुर शिव के भक्त थे, लोहे का कार्य करते थे। दूसरी जनश्रुति में खशों को लौह खनन या प्रगलन से नहीं जोड़ा जाता। सम्भव है असुरों ने खशों को लोहा दिया होगा। भाषाई दृष्टिकोण से असुरों का आगमन खशों से प्राचीन है।

कुमाउँनी में लोहे को ‘लु’ कहा जाता है। इस क्षेत्र में लोहे की मात्रा अधिक होने तथा प्राचीन समय में यहाँ लोहे का उद्योग प्रचलित होने के कारण सम्भवतः शहर का नाम लुघाट (लोहाघाट) और नदी का लोहावती तथा लोहे की प्राचीन खनों को लुखानी पड़ा होगा। जनश्रुति के अनुसार कृष्ण-बाणासुर के बीच भयंकर युद्ध के कारण राक्षसों का जो खून बहा उससे मिट्टी का रंग लाल हो गया एवं नदी का नाम लोहावती पड़ा। सुंई की एक अन्य प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार एक स्थानीय देवी ने बाणासुर नामक असुर राजा व उसकी दैत्य सेना का संहार किया, जिनके खून से यहाँ की मिट्टी लाल हो गई है। असुरों के लहू से ही लोहावती नदी बनी (रामसिंह, 2000, 66-73)। लोहाघाट की जनश्रुति को सुनने के पश्चात कदाचित ऐसा प्रतीत होता है कि अजेय बाणासुर व कृष्ण का युद्ध असल में असुरों व खशों के बीच आधिपत्य या श्रेष्ठता का युद्ध रहा होगा, जिसमें अन्ततः खश विजयी रहे।

असुरों का सम्बन्ध असीरिया से है तथा उनके देवता का नाम असुर कहा जाता है, जो प्राचीनकाल में इन्द्र व वरुण के समान पूजनीय था (बनर्जी, शास्त्री 1926)। राय (1926) कहते हैं कि उत्तर भारत में रहने वाले असुर समूह उन्हीं असुरों के वंशज हैं। सम्भवतः उत्तराखण्ड के असुरों का सम्बन्ध भी इनसे रहा होगा।

वैष्णव कहते हैं कि खशों से पूर्व असुरों के समूह ई.पू. तृतीय से प्रथम सहस्राब्दी के बीच धीरे-धीरे गन्धार, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड, नेपाल, बिहार तथा असम तक पहुँचे होंगे। बिहार के सरदकल, कुंजला आदि स्थलों पर जो असुरों से सम्बन्धित हैं; उत्खनन से लौह प्रगलन के अवशेष, लोहे के औजार, घरों के फर्श, कुषाण कालीन मिट्टी के बर्तन, पकी ईंटें आदि पाए गए (आई.ए.आर. 1964-65:6)। मध्य भारत (पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखण्ड और उड़ीसा) में असुरों के अनेक गाँव हैं, जिनमें आज भी पारम्परिक लौह प्रगलन तकनीक प्रचलित है। ये लोग अपने लौह उद्योग की समृद्धि के लिये अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं (राय 1926)। इस तरह उत्तराखण्ड में लौह प्रगलन स्थलों का असुरों के साथ सम्बन्ध होना आश्चर्यजनक नहीं लगता।

सम्भवतः उत्तराखण्ड के आगर गाँवों में रहने वाले आगरी, जो लोहे का कार्य करते हैं, उन्हें उत्तराखण्डी समाज की पहली परत का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है तथा अनेक स्थानों पर असुर देवता की शिव के साथ पूजा करते हैं। जनश्रुति के अनुसार ये असुरों की परम्पराओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वैतालों की पूजा भी इन्हीं खनिकों से जुड़ी है। वैताल से तात्पर्य उन लोगों से है जो धरती के नीचे जाकर कार्य करते थे। धातु खनिकों को ही वैताल कहा जाता है। इस तरह की परम्परा राजस्थान में भी विद्यमान है। इस तरह वर्तमान उत्तराखण्डी सामाजिक परम्पराएँ दोनों एक ही दिशा में संकेत करती हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बाणासुर का किला उत्तराखण्ड के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। बाणासुर, असुरचुल, हिडिम्बा, घटोत्कच, राकस देवल (बैजनाथ) जैसे अनेक स्थलों पर वैतालों के मन्दिर इस क्षेत्र से असुरों का गहरा सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अल्मोड़ा के निकट वैतालेश्वर तथा वेतालघाट जैसे स्थल असुरों से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। इस तरह उत्तराखण्ड में लौह खनन व प्रगलन करने वाले लोगों (विशेष रूप से आगरियों) को असुरों से परोक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनश्रुति के माध्यम से असुरों के सम्बन्ध को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रखा गया है।

(आभार- चम्पावत में वैताल मन्दिर में पूजा सम्बन्धी जानकारी हेतु लेखक श्री गिरीश पाण्डे, उदयपुर के आभारी हैं तथा टंकण में सुधार एवं सुझावों के लिये डॉ. द्वारकानाथ देव, उदयपुर का आभार व्यक्त करते हैं।)

बाणासुर का किला

काली कुमाऊँ में बाणासुर का किला लोहाघाट (290 24’ : 800 7’) से लगभग छः किमी दूर विशंग पट्टी में स्थित है। स्थानीय लोग इसे बानेकोट/बाणाकोट/बाणासुर का किला/कोट का पयां या ‘असुरबाण का किला’ कहते हैं। पाण्डे (1937:14) के अनुसार इसे कोटोलगढ़ भी कहा जाता है। यह लोक विश्वास है कि प्राचीन समय में इस क्षेत्र में बारह छोटे-छोटे किले थे। यह किला एक ऊँची पहाड़ी पर बना है तथा स्थानीय लोगों के अनुसार प्राचीन समय में यह क्षेत्र चन्द राजाओं के एक सामन्त मारा (महरा) के अधीन था।

सुई एवं विशंग पट्टियों का यह उपजाऊ क्षेत्र पर्वत शृंखलाओं से घिरा हुआ है, इसलिये सामरिक दृष्टि से सुरक्षित एवं महत्त्वपूर्ण है। यहाँ बाँज, देवदार एवं चीड़ के घने जंगल हैं। इस उपजाऊ क्षेत्र को पूर्व-पश्चिम दिशा में स्थित एक लम्बी पर्वत शृंखला सुई व विशंग पट्टियों से अलग करती है। इसी शृंखला में एक ऊँची चोटी (1910 मीटर) पर बाणासुर का किला स्थित है। किले में सर्वेक्षण के दौरान हमारी यह जिज्ञासा थी कि बाणासुर (जो जनश्रुति के अनुसार राजा था) तथा असीरिया के राजा असुर-वनी-पाल के बीच कोई सम्बन्ध तो नहीं है? जैसा कि कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि पश्चिम एशिया के असुरों का उत्तराखण्ड से निश्चित सम्बन्ध था (वैष्णव 1977)। वास्तव में यह शोध का विषय है। चूँकि कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड व बिहार से लेकर असम तक असुरों की अनेक जन-श्रुतियाँ एवं बस्तियाँ फैली हुई हैं (चतुरसेन 1983, घोष)। बिहार, झारखण्ड तथा मध्य भारत में अनेक असुर समुदाय प्राचीन पारम्परिक तरीके से लौह खनन एवं प्रगलन का कार्य करते हैं। शरदकल, बिहार में पुरातात्विक उत्खनन से ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों के अवशेष प्राप्त हुए0 हैं, जिन्हें असुरों से सम्बन्धित बताया गया है।

बाणासुर का किला मध्य तथा पश्चिमी भारत में मध्यकाल में बने किलों की भाँति विशाल नहीं है, परन्तु इस क्षेत्र की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के अनुसार सुरक्षा की दृष्टि से उचित प्रतीत होता है। यह किला उत्तर-दक्षिण दिशा में बना हुआ है। इसकी लम्बाई 90 मीटर है तथा चौड़ाई (पूर्व-पश्चिम) 20 मीटर है। सम्पूर्ण परिधि 230 मीटर की है। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तरी-पूर्वी दिशा से है तथा एक द्वार दक्षिण-पश्चिमी भाग में भी बनाया गया है। दोनों प्रवेश द्वार लगभग बराबर हैं। प्रथम 1.11 मीटर तथा द्वितीय 1.14 मीटर चौड़ा पाया गया। दरवाजे सम्भवतः लोहे या लकड़ी के बने होंगे, जैसा कि दीवार में उन्हें फसाने के लिये बने साँचों से प्रतीत होता है। किले में निर्माण के कम-से-कम तीन विभिन्न चरण दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम चरण, जो सबसे नीचे बना है, 4 मीटर द्वितीय चरण जो प्रथम के ऊपर बना है, 2.25 मीटर तथा अन्तिम चरण जो सबसे ऊपर है, 2.45 मीटर ऊँचा है। इस तरह दीवार की ऊँचाई 8.70 मीटर है। दीवार का प्रथम चरण प्राकृतिक चट्टानों द्वारा अर्द्ध तराशे पत्थरों से बनाया गया है। दीवार की मजबूती के लिये मिट्टी और गारे का प्रयोग किया गया है। द्वितीय व तृतीय चरण में क्रमशः विशाल तराशे हुए आयताकार पत्थरों की संख्या बढ़ती गई है।

किले में चारों कोनों पर बुर्ज बनाए गए हैं तथा बुर्ज वाले भाग में (अन्दरूनी) ऊँचे आधारतल बनाए गए हैं जिनकी आधार से ऊँचाई 6.25 मीटर है। द्वितीय तथा तृतीय चरण में किले की ऊँचाई बढ़ाने के साथ-साथ आधारतल भी ऊँचे कर दिये गए। परन्तु ये आकार में अपेक्षाकृत छोटे तथा पूर्णतया तराशे हुए पत्थरों से निर्मित किये गए हैं। यद्यपि दीवार के बाहरी हिस्से से शंक्वाकार प्रतीत होते हैं परन्तु इनके ऊपर बुर्ज चौकोर, त्रिकोणाकार या बहुकोणीय है। दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्वी बुर्ज आयताकार हैं तथा इनकी नाप क्रमशः 6.8 X 5.58 मीटर तथा 5.10 X 3.32 मीटर है। उत्तर-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिमी बुर्ज बहुकोणीय हैं तथा इनके आधारतल भी अपेक्षाकृत बहुत बड़े हैं। ये सभी आधारतल सुरक्षा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहे होंगे। किले की दीवार को शंक्वाकार पहाड़ी (जिसके ऊपर निर्मित है) के कंटूर के अनुसार ही बनाया है। अतः दीवार का बाहरी हिस्सा ज्यों-ज्यों ऊपर जाता है, उसकी परिधि कम होती जाती है। दीवार का ऊपरी भाग सुन्दर तराशे हुए विशाल पत्थरों से बनाया गया है। इस सम्पूर्ण दीवार में चारों ओर 85 आयताकार छेद बने हैं, जिनका आधार भाग विशेष रूप से ढलानयुक्त है।

|

भवन संख्या |

लम्बाई (उ.द.मी. में) |

चौड़ाई (पू.प.मी. में) |

|

क. |

17.30 |

6.05 |

|

ख. |

13.88 |

5.95 |

|

ग. |

7.17 |

5.63 |

ये छेद सम्भवतः दुश्मन पर गरमपानी, तेल या जलते हुए कोयले/आग डालने के लिये उपयोग में लाए जाते होंगे। किले के भीतर प्राचीन भवनों के अवशेषों के बीच में गहरे पानी का एक आयताकार तालाब है, जिसकी भुजाएँ असमानान्तर हैं। पूर्वी हिस्से की लम्बाई 13.05 मीटर तथा पश्चिमी भाग की 13.30 मीटर है। उत्तरी हिस्से की चौड़ाई 5.1 मीटर तथा दक्षिणी हिस्सा 5.00 मीटर चौड़ा है। इसमें दक्षिण पूर्वी भाग से भीतर जाने के लिये 26 सीढ़ियाँ हैं तथा इसकी कुल गहराई 7.79 मीटर है। तालाब के अन्दर तथा बाहर आस-पास के फर्श पर चूने से पलस्तर किया गया है। सम्भवतः इससे मिट्टी का बहाव रुकता होगा तथा आस-पास से वर्षा का जल एकत्र होकर तालाब में जाता होगा।

इसके अतिरिक्त किले के भीतर बने भवनों में भवन संख्या ‘क’ बनावट व आकार के आधार पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है, इसलिये शायद यह भवन मुख्य प्रवेशद्वार से दूर किले के दक्षिणी भाग में बनाया गया है। इस महत्त्वपूर्ण भवन के निकट बुर्जों में चढ़कर विशंग पट्टी का 7-8 किमी का क्षेत्र खुला हुआ स्पष्ट नजर आता है। इस भवन के ठीक पीछे पश्चिम दिशा में किले में दूसरा प्रवेश द्वार है। सम्भवतः इसे केवल शासकों द्वारा ही प्रयोग किया जाता होगा। युद्ध की स्थिति में यह किले से भागने के लिये भी उपयोगी रहता होगा।

किले के भीतर मुख्य भवनों की नाप

भवन संख्या ‘क’ तथा ‘ख’ जो क्रमशः तालाब के दक्षिण व उत्तर में बने हैं, में दो-दो कमरे लगभग बराबर भागों में विभाजित हैं। भवन के पीछे लगभग समान दूरी पर चार चौकोर पत्थर के स्तम्भ (चिनकर बने हुए) पाए गए हैं, जो बरामदा होने का संकेत देते हैं। दोनों कमरों की पश्चिमी दीवार में आग जलाने के विशेष चूल्हे बने हुए हैं जो भोजन पकाने से सम्बन्धित नहीं हैं। हो सकता है, सर्दी में कमरा गर्म रखने के लिये आग लगाई जाती हो। भवन संख्या ‘ग’ उत्तरी-पूर्व द्वार के ठीक सामने किले की पश्चिमी दीवार के निकट बना है तथा प्रवेश द्वार पूर्व की ओर से दिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर-पूर्वी दिशा में बना हुआ प्रवेश द्वार किले का मुख्य द्वार रहा होगा। जैसा कि इस द्वार से किले में प्रवेश करते ही बाईं ओर एक लघु आकार का चौकोर सुरक्षा कक्ष बना है। सम्भवतः इस प्रवेश द्वार के बाहर भी एक सुरक्षा कक्ष बना हुआ होगा। इस प्रवेश द्वार के दोनों ओर बुर्ज बने हुए हैं, जो किले के साथ-साथ इस प्रवेश द्वार पर कड़ी निगरानी रखने के लिये बहुत उपयोगी रहे होंगे।

सर्वेक्षण के दौरान किले में दो महत्त्वपूर्ण कलाकृतियाँ प्राप्त हुईं। इनमें से एक में खिले पुष्प का अलंकरण किया गया है तथा दूसरी कलाकृति लगभग सवा मीटर तथा 70 सेमी ऊँची है। इसके मध्य भाग में एक शेर की आकृति बनी हुई है, जिसका एक पंजा दूसरे पंजे के ऊपर है तथा उनके ऊपर प्राकृतिक अवस्था में सिर रखा हुआ है। स्थापत्य के दृष्टिकोण से यह कलाकृति इस स्थानीय स्थापत्य से मेल नहीं खाती है। स्थापत्य का यह नमूना सम्भवतः किसी प्रवेश द्वार के ऊपर लगा होगा। अब यह किले के भीतर जमीन में खंडित पड़ा हुआ है।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण कलाकृति किले की दीवार में बने आयताकार छेदों में से प्राप्त हुई। अलंकृत पत्थर को छेद के अन्दर लगाना आश्चर्यजनक है। उपर्युक्त दोनों कलाकृतियों के प्राप्ति स्थल/अवस्था आदि से ऐसा प्रतीत होता है कि ये कलाकृतियाँ किले के प्रथम/द्वितीय चरण के निर्माताओं से सम्बन्धित रही होंगी तथा उत्तरी चरण (तृतीय चरण) के लोग भिन्न रहे होंगे, जिन्हें प्राचीन किले में स्थित धार्मिक प्रतिमाओं तथा अन्य अवशेषों पर कोई श्रद्धा नहीं होगी।

चूँकि किले में ऐसे कोई भी पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त नहीं हुए जिनके आधार पर बाणासुर एवं असुर बनी पाल का सीधा सम्बन्ध जोड़ा जा सके। यद्यपि किले में कोई भी ऐसा अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जो बाणासुर की ऐतिहासिकता को प्रमाणित करता हो, परन्तु यहाँ पर यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि हिमालय के अन्य भागों की तरह उत्तराखण्ड में भी अनेक स्थलों पर प्राचीन लौह खनन एवं प्रगलन के अवशेष प्राप्त हुए हैं (अग्रवाल 1999, अ, ब, अग्रवाल आदि 1991, 1995, अग्रवाल एवं खरकवाल 1998, 2002 अ ब, 2003, एटकिन्सन 1884, खरकवाल आदि 1993, पाण्डे एवं गेजरस्टम 2002)। काली कुमाऊँ में ध्यानी रौ, मंगललेख, किमूखेत आदि स्थलों से भी प्राचीन लौह खनन के अवशेष ज्ञात हुए हैं (वैष्णव 1977)। छोटा नागपुर की तरह यहाँ भी ऐसे अनेक स्थल असुरों से सम्बन्धित बताए जाते हैं।

उखाकोट

बाणासुर किले के निकट उत्तर-पूर्वी दिशा में उखाकोट (उषाकोट) के अवशेष हैं। लोक परम्परा में उखा (उषा) बाणासुर की पुत्री है जो अपनी सहेलियों तथा अंगरक्षकों सहित उखाकोट में निवास करती थी। उखाकोट के अवशेष भी पहाड़ी की चोटी पर पाए गए हैं जो समुद्रतट से 1945 मीटर पर स्थित हैं। फिलाइट चट्टान की इस पहाड़ी में क्वार्ट्ज हैं तथा इन्हीं पत्थरों को निर्माण के लिये भी प्रयुक्त किया गया है।

पहाड़ी की चोटी में जगह की उपलब्धता के अनुसार मजबूत गोलाकार दीवार के अवशेष मिलते हैं। पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी भाग में दीवार अधिकांश टूट चुकी है, जबकि उत्तरी भाग में इसकी अधिकतम ऊँचाई लगभग 2.50 मीटर नापी गई। यह कहना कठिन है कि यह किला कितना ऊँचा होगा, परन्तु दीवार के निर्माण से प्रतीत होता है कि यह सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई होगी। इस दीवार के भीतर का व्यास मात्र 30.80 मीटर तथा मोटाई 1.70 मीटर है। दीवार का मात्र आधार बचा हुआ है। उखाकोट की इस सुरक्षा दीवार का आधार विशाल अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है, जबकि उत्तरी हिस्से में अर्ध तराशे पत्थर भी स्पष्ट नजर आते हैं। गोलाकार आधार के ऊपर चारों ओर 1.05 मीटर की जगह छोड़कर पुनः दीवार को ऊपर उठाया गया है तथा इसी ऊपरी हिस्से में क्वार्ट्ज पत्थरों का प्रयोग अधिक किया गया है।

उखाकोट की सुरक्षा दीवार के भीतर समतल भूमि पर लघु आकार का (17.30X18X0.70 मीटर) सांस्कृतिक जमाव है। टीले में स्थित मन्दिर के निकट एक 2.50 मीटर व्यास तथा एक मीटर गहरा गड्ढा सम्भवतः मन्दिर निर्माण के लिये खोदा गया है, जिसमें मिट्टी के जमाव की दो विभिन्न परतें स्पष्ट दृष्टिगोचर होती हैं। निचली परत भूरे रंग की है तथा लगभग 50 सेमी मोटी है जबकि ऊपरी परत अपेक्षाकृत पतली है। इस जमाव में लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े पाए गए। इनके अतिरिक्त कोट के भीतर इस समतल भाग में उत्तर-पूर्व तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में बनी दो सीधी दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए। सम्भवतः ये उस भवन के आधार के अवशेष हैं जिसमें उखा (उषा) निवास करती होगी। इसी समतल भूमि पर एक 2.50 मीटर व्यास वाला गोलाकार चबूतरा बना हुआ है। इसे भी स्थानीय अनगढ़ पत्थरों से बनाया गया है तथा इसकी ऊँचाई .35 मीटर है। इसके ऊपर .27 मीटर ऊँचा एक विशाल पत्थर लगाया गया है। चबूतरे के आस-पास के क्षेत्र में पटालें बिछाई गई हैं। इस चबूतरे का क्या उपयोग रहा होगा, कहना कठिन है।

सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त हुए मृद्भाण्ड मध्यम गोलाकार घड़ों के हैं। बर्तन छनी हुई मिट्टी के बने हुए हैं तथा इन्हें ऊँचे तापमान पर पकाया गया है। विशिष्ट प्रकार के मौर्य, शुंग-कुषाणकालीन बर्तनों के अभाव में इन्हें मध्यकालीन ठहराया जा सकता है। ये बर्तन तेज चाक पर बने हैं तथा इनमें लेप या घोल नहीं लगाया गया है।

उखाकोट में टीले के उत्तर-पूर्वी छोर पर लघु आकृति का एक चौकोर मन्दिर बनाया गया है। यह आधुनिक मन्दिर (लगभग 2 मीटर ऊँचा, 2.9 मीटर लम्बा तथा 2.65 मीटर चौड़ा) एक प्राचीन फर्श पर बना है। मन्दिर में लोहे के चिमटे तथा त्रिशूल हैं तथा स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इसकी महत्ता यह है कि यह भगवती माता के प्योंला (रथ) की सुई से विशंग तक की यात्रा के रास्ते में बना पूजा विश्राम स्थल है। भगवती का मूल स्थान बाणासुर किले के निकट स्थित खोलाइखान में बताया जाता है तथा कालान्तर में इसे सुई में शिव मन्दिर के निकट प्रतिष्ठित कर दिया गया। रक्षाबन्धन के दिन देवी का यह प्योंला चौबे गाँव से जुप्पा नामक स्थल तक सुई के लोगों द्वारा पहुँचाया जाता है, जहाँ से बेताल के दो डंगरिये इसे कर्ण करायत, ढेक, चौड़ा आदि में घुमाकर वापस सुई मन्दिर में पहुँचाते हैं। देवी का यह प्योंला सैंचवाल ब्राह्मणों के सिर पर रखकर घुमाया जाता है। मेले में सुई विशंग के सभी लोग भाग लेते हैं। ग्रामीण बेतालों को देवी-देवताओं के गण मानते हैं, जिनकी इस क्षेत्र में बहुत पूजा-अर्चना की जाती है। स्थानीय परम्परा में चम्पावत क्षेत्र से भी असुरों का गहरा सम्बन्ध बताया जाता है, जैसा कि यहाँ हिडिम्बा, घटकू (घटोत्कच) तथा वैताल के प्रसिद्ध मन्दिर भी हैं। इन्हें अब सभी ग्रामीण पूजते हैं। लोहाघाट, चम्पावत के अतिरिक्त उत्तराखण्ड के अनेक क्षेत्रों में भी वैतालों की पूजा प्रचलित है।

उखाकोट के मन्दिर में भगवती की मूर्ति वाली पिटारी को कड़ाही में खोलकर उसकी पूजा की जाती है। कोट महरा की देख-रेख में दूध व चावल के भोग से पूजा-अर्चना सम्पन्न होती है। ग्रामीणों के अनुसार कर्ण करायत गाँव के विक्रम सिंह के पास चंद राजा द्वारा दिया गया ताम्रपत्र सुरक्षित है, जिसमें महरा जाति के लोगों को इस क्षेत्र की देख-रेख तथा देवी की व्यवस्थित पूजा-अर्चना का दायित्व दिये जाने सम्बन्धी विवरण है। सर्वेक्षण के दौरान हमें ताम्रपत्र उपलब्ध नहीं हो पाया।

लुखानी

बाणासुर किले के दक्षिण में स्थित पहाड़ी को लुखानी कहा जाता है, जिसमें लोहे की अनेक प्राचीन खानें हैं। इस पहाड़ी में देवदार, बाँज व चीड़ का घना जंगल है तथा अनेक स्थलों पर लौह खनिजयुक्त चट्टानें (फिलाइट एवं क्वार्ट्ज) दृष्टिगोचर होती हैं। पहाड़ी की दक्षिण ढलान पर एक दर्जन से अधिक छोटे-बड़े गोलाकार गड्ढे प्राप्त हुए हैं जो गहराई बढ़ने के साथ-साथ संकरे होते जाते हैं। हमने एक समूह में 7 गड्ढों को मापा जिनका व्यास 2 से 7 मीटर तथा गहराई 1 से 5 मीटर पायी गई। ग्रामीणों से इन गड्ढों के उद्देश्य पूछे जाने पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। ये गड्ढे निश्चित रूप से लौह खनिज निकालने हेतु खोदे गए होंगे। ये सभी ऐसी चट्टानें तथा जमीन में हैं, जहाँ लौह खनिज की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है। ऐसे एक गड्ढे में लौह खनिज की 5 सेमी मोटी नस पायी गई तथा इसका एक्स.आर.डी. परीक्षण करने पर इसमें गोएथाइट खनिज अत्यधिक मात्रा में पाया गया (अग्रवाल एवं खरकवाल 1998 : 126, खरकवाल 1993)। इस खनन स्थल के निकट बुढ़ी (बाँज के पुराने वृक्षों के झुरमुट) पर एक विशाल बाँज के वृक्ष के नीचे एक छोटा-सा मन्दिर है, जिसमें लोहे के दीपक, त्रिशूल, चिमटा आदि औजार हैं। इसे वैताल का मन्दिर कहा जाता है। इसी मन्दिर के निकट पहाड़ी की ढलान पर बड़ी मात्रा में लौहमल बिखरा हुआ है। यद्यपि हमें भट्टी के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, परन्तु यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में प्राचीन समय में लौह प्रगलन का कार्य अवश्य हुआ है (खरकवाल 1993)। लुखानी के लौह प्रगलन, वैताल मन्दिर तथा उखाकोट में स्थित मन्दिर से सम्बन्धित वैतालों तथा असुरों (बाणासुर) का गहरा सम्बन्ध प्रतीत होता है। अतः यहाँ पर असुरचुल का उल्लेख करना समीचीन होगा।

असुरचुल

पिथौरागढ़ से 7 किमी दूर असुरचुल नामक पहाड़ी पर आगर और बनागर नामक प्राचीन गाँव हैं। इन गाँवों के ऊपर पहाड़ी की ढलान पर घना जंगल हैं, जिसमें अनेक स्थलों पर छोटे-छोटे गड्ढे नजर आते हैं, जो सम्भवतः लौह खनिज निकालने हेतु खोदे गए होंगे। गाँव के ऊपर पहाड़ी ढलान में सीढ़ीनुमा खेत हैं, जिनमें लौहमल बिखरा हुआ है तथा एक बड़े खेत में एक विशाल कठोर पत्थर पर एक गहरा ऊखल (व्यास 23 सेमी गहराई 13 सेमी) प्राप्त हुआ, जो सम्भवतः खनिज को कूटने हेतु प्रयोग में लाया गया होगा। इसी खेत में छोटी-छोटी दीवारों के अवशेष भी नजर आते हैं। सम्भवतः यहाँ पर प्रगलन भट्टी रही होगी। इसके ऊपर की पहाड़ी पर लौहमल के टुकड़े नहीं है। लौह गलाने के पश्चात अवशिष्ट को नीचे की ओर लुढ़काना आसान रहा होगा।

इन गाँवों में रहने वाले निवासियों के अनुसार उनके पूर्वज लौह खनन व प्रगलन कार्य करते थे। यहाँ की प्राचीन खानों से प्राप्त एक खनिज का एक्स.आर.डी. परीक्षण करने पर उसमें हेमेटाइट की मात्रा बहुत अधिक पायी गई जिससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लोहे का खनन किया जाता होगा। पहाड़ी की चोटी पर असुरचुल देवता का मन्दिर है, जिसे ये लोग शिव के रूप में पूजते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में असुरों द्वारा लौह प्रगलन का कार्य किया जाता है।

उत्तराखण्ड मे आगर नाम के अनेक स्थल अथवा गाँव हैं तथा इन गाँवों में अधिकांशतः आगरी (डोम जाति) लोग निवास करते हैं जिनके पूर्वज लौह खनन/प्रगलन का कार्य करते रहे थे। इस तरह के उदाहरण द्वाराहाट, मनसारी नाला, रांईआगर आदि में हैं। उत्तराखण्ड के डोम कोल जाति से सम्बन्धित माने जाते हैं तथा कोल उत्तराखण्ड के निवासियों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं (एटकिन्सन 1980-81:370, डी.डी. शर्मा 1986) तथा कोल जाति मुण्डा भाषा परिवार से सम्बन्धित है (पाठक 1988)। आद्य ऐतिहासिक काल में इसका विस्तार हिमालयी क्षेत्रों तक हुआ। मुण्डा और मौनख्मेर आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार की बोलियाँ हैं (बेयार्ड 1996)। मध्य पहाड़ी भाषा में आज भी अनेक मौन ख्मेर भाषा के शब्द उपलब्ध हैं (ग्रियर्सन 1967-68)। भाषा वैज्ञानिकों के उपरोक्त समीकरण के अनुसार उत्तराखण्ड में चावल की खेती की शुरुआत का श्रेय कोल/डोम समूह को दिया जाना चाहिए (अग्रवाल एवं खरकवाल 2003), खरकवाल एवं यानो, प्रकाशनाधीन)। भारत में चावल की खेती के प्राचीनतम प्रमाण गंगा घाटी के मध्य एवं निचले क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं, जहाँ मुण्डा जाति के लोग निवास करते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने मुण्डा बोली में अब कुछ ऐसे शब्द खोज लिये हैं, जिन्हें चावल की खेती की शुरुआत के साथ जोड़ा जाता है (ओसादा 2000)। इनमें से कुछ उत्तराखण्ड में भी प्रचलित हैं।

पारपोला (1998) भारत में महापाषाणकालीन संस्कृति के अवशेषों का सियाल्क (उ.प. ईरान), दक्षिणी बलूचिस्तान तथा काकेशस से गहरा सम्बन्ध बताते हैं (अग्रवाल एवं खरकवाल 2003)। उनके अनुसार भारत में इस संस्कृति का प्रचार, जो लोहे का प्रयोग जानते थे, पश्चिमी आर्य, ईरानी यायावरी घुड़सवारों ने किया। उनका यह तथ्य भाषायी तथा पुरातात्विक अवशेषों के विश्लेषण पर आधारित है।

यहाँ पर यह उल्लेख समीचीन होगा कि उत्तराखण्ड में मलारी, पश्चिमी रामगंगा, कत्यूर आदि से प्राप्त कब्रें आकार-प्रकार, अवशेषों तथा समयकाल के आधार पर स्वातघाटी (पाकिस्तान) की कब्रों के समान हैं तथा गागरीगोल (कत्यूर) में लौह संस्कृति के एक शवागार की तिथि 2666-2562 ई.पू. प्राप्त हुई हैं (अग्रवाल आदि 1991, 1995; अग्रवाल एवं खरकवाल 1998; खरकवाल आदि 1993; खरकवाल एवं हरबोला 1996; स्टाकुल 1987)। मलारी में घोड़े का कंकाल प्राप्त हुआ है (भट्ट एवं नौटियाल 1987-88)। इस तरह के अवशेष कश्मीर, यांग्जी घाटी (चीन) तथा अन्दरूनी मंगोलिया में भी हैं (यशूदा 2000)। सांकृत्यायन (1958) व वैष्णव (1977) ऐसे अवशेषों को खशों से जोड़ते हैं तथा मेसोपोटामियाँ के कस्साइटों से इनका सम्बन्ध बताते हैं। गढ़वाल के रवाईं क्षेत्र में खशों की परम्पराएँ आज भी सुरक्षित हैं।

यदि हम यह स्वीकार कर लें कि उत्तराखण्ड के सिस्ट शवागार खशों के हैं तो हमें लौह तकनीक के प्रसार का श्रेय उन्हें भी देना होगा, क्योंकि उनकी कब्रों से लोहे के औजार भी प्राप्त होते हैं। फिर भी यह आवश्यक नहीं कि ये लोग लोहे का कार्य भी करते हों। पुरातात्विक प्रमाणों एवं जनश्रुति से यह संकेत मिलता है कि असुर शिव के भक्त थे, लोहे का कार्य करते थे। दूसरी जनश्रुति में खशों को लौह खनन या प्रगलन से नहीं जोड़ा जाता। सम्भव है असुरों ने खशों को लोहा दिया होगा। भाषाई दृष्टिकोण से असुरों का आगमन खशों से प्राचीन है।

कुमाउँनी में लोहे को ‘लु’ कहा जाता है। इस क्षेत्र में लोहे की मात्रा अधिक होने तथा प्राचीन समय में यहाँ लोहे का उद्योग प्रचलित होने के कारण सम्भवतः शहर का नाम लुघाट (लोहाघाट) और नदी का लोहावती तथा लोहे की प्राचीन खनों को लुखानी पड़ा होगा। जनश्रुति के अनुसार कृष्ण-बाणासुर के बीच भयंकर युद्ध के कारण राक्षसों का जो खून बहा उससे मिट्टी का रंग लाल हो गया एवं नदी का नाम लोहावती पड़ा। सुंई की एक अन्य प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार एक स्थानीय देवी ने बाणासुर नामक असुर राजा व उसकी दैत्य सेना का संहार किया, जिनके खून से यहाँ की मिट्टी लाल हो गई है। असुरों के लहू से ही लोहावती नदी बनी (रामसिंह, 2000, 66-73)। लोहाघाट की जनश्रुति को सुनने के पश्चात कदाचित ऐसा प्रतीत होता है कि अजेय बाणासुर व कृष्ण का युद्ध असल में असुरों व खशों के बीच आधिपत्य या श्रेष्ठता का युद्ध रहा होगा, जिसमें अन्ततः खश विजयी रहे।

असुरों का सम्बन्ध असीरिया से है तथा उनके देवता का नाम असुर कहा जाता है, जो प्राचीनकाल में इन्द्र व वरुण के समान पूजनीय था (बनर्जी, शास्त्री 1926)। राय (1926) कहते हैं कि उत्तर भारत में रहने वाले असुर समूह उन्हीं असुरों के वंशज हैं। सम्भवतः उत्तराखण्ड के असुरों का सम्बन्ध भी इनसे रहा होगा।

वैष्णव कहते हैं कि खशों से पूर्व असुरों के समूह ई.पू. तृतीय से प्रथम सहस्राब्दी के बीच धीरे-धीरे गन्धार, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखण्ड, नेपाल, बिहार तथा असम तक पहुँचे होंगे। बिहार के सरदकल, कुंजला आदि स्थलों पर जो असुरों से सम्बन्धित हैं; उत्खनन से लौह प्रगलन के अवशेष, लोहे के औजार, घरों के फर्श, कुषाण कालीन मिट्टी के बर्तन, पकी ईंटें आदि पाए गए (आई.ए.आर. 1964-65:6)। मध्य भारत (पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखण्ड और उड़ीसा) में असुरों के अनेक गाँव हैं, जिनमें आज भी पारम्परिक लौह प्रगलन तकनीक प्रचलित है। ये लोग अपने लौह उद्योग की समृद्धि के लिये अनेक प्रकार के त्यौहार मनाते हैं (राय 1926)। इस तरह उत्तराखण्ड में लौह प्रगलन स्थलों का असुरों के साथ सम्बन्ध होना आश्चर्यजनक नहीं लगता।

सम्भवतः उत्तराखण्ड के आगर गाँवों में रहने वाले आगरी, जो लोहे का कार्य करते हैं, उन्हें उत्तराखण्डी समाज की पहली परत का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है तथा अनेक स्थानों पर असुर देवता की शिव के साथ पूजा करते हैं। जनश्रुति के अनुसार ये असुरों की परम्पराओं के प्रतिनिधि हो सकते हैं। वैतालों की पूजा भी इन्हीं खनिकों से जुड़ी है। वैताल से तात्पर्य उन लोगों से है जो धरती के नीचे जाकर कार्य करते थे। धातु खनिकों को ही वैताल कहा जाता है। इस तरह की परम्परा राजस्थान में भी विद्यमान है। इस तरह वर्तमान उत्तराखण्डी सामाजिक परम्पराएँ दोनों एक ही दिशा में संकेत करती हैं।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बाणासुर का किला उत्तराखण्ड के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है। बाणासुर, असुरचुल, हिडिम्बा, घटोत्कच, राकस देवल (बैजनाथ) जैसे अनेक स्थलों पर वैतालों के मन्दिर इस क्षेत्र से असुरों का गहरा सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अल्मोड़ा के निकट वैतालेश्वर तथा वेतालघाट जैसे स्थल असुरों से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। इस तरह उत्तराखण्ड में लौह खनन व प्रगलन करने वाले लोगों (विशेष रूप से आगरियों) को असुरों से परोक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जनश्रुति के माध्यम से असुरों के सम्बन्ध को पीढ़ी-दर-पीढ़ी जीवित रखा गया है।

(आभार- चम्पावत में वैताल मन्दिर में पूजा सम्बन्धी जानकारी हेतु लेखक श्री गिरीश पाण्डे, उदयपुर के आभारी हैं तथा टंकण में सुधार एवं सुझावों के लिये डॉ. द्वारकानाथ देव, उदयपुर का आभार व्यक्त करते हैं।)

TAGS |

pithoragarh in hindi, kumaon in hindi, kali kumaon in hindi, champawat in hindi, uttarakhand in hindi, banasur fort in hindi, vanasur fort in hindi, banasur ka kila in hindi, austroasiatic languages in hindi, mon-khmer in hindi |

Path Alias

/articles/asaura-aura-laauha-takanaika-paramaparaa-kaalai-kaumaaun-kae-vaisaesa-sanadarabha-maen

Post By: editorial

Topic

Sub Categories

Regions